我是赵小刀,我是一名眼科医生。

这篇文章精炼地总结了2019年至今儿童近视预防和控制领域的进展,篇幅较长,需要耐心阅读。尤其是文章最后的专栏部分,它能够极大地提升你在近视防控方面的理解和认知,这种深度的理解能帮助你抵御那些错误信息的误导,并对其背后的原因有所思考,不再人云亦云。

很多人说我很会管理时间,一辈子干别人三辈子的活。34~41岁,我飞行了60多个城市,完成了5万台白内障和近视眼手术,这已经是压力很大,十分刺激的人生经历,然而这跟我后面几年相比,却完全是小儿科,原因只有一个,我开始推广红光治疗了。

那些年疯狂的飞行记录

2019年,我对红光有了认知,开始处方红光;2020年,我女儿开始应用红光至今;2021年,我准备充分,开始推广红光。回顾这几年的经历,比那5万台手术还要精彩。

从开始推广红光之后,我立刻就感受到了突破传统的巨大压力,中国近视领域的泰斗教授给同仁医院领导发来了严厉的批评。

我知道这是领导和教授对我的爱护,怕我误入歧途,成为一些商家的工具。我趁中午休息时,写下了一篇长文,一是进行一些解释,二是我心里的确有些话,想趁这个机会说给我们国家近视防控最顶级的决策专家听。

回去翻阅这篇长文,看着2021年的文字,心下不免唏嘘。回想这突破传统的历程,风口浪尖上,的确曾面对无数的压力和质疑,一浪接一浪。

以下是回信正文

教授果然不愧为泰斗,虚怀若谷,回信勉励,但也提出要科学地验证和严谨求实的历练,避免被商业利益至上的厂家利用当了枪使。

不过,回过头来想想,要是没有这些鞭策,我也不会有动力去写《大国护眼之策》这本书。现在几年过后,时间已经证明了一切,我想这些都可以解密了。

红光的推广道路上,就没有风平浪静的时候,下面这篇文章相信大家都看过,从2020年开始,平均每半年就会换个标题出来亮一下相,前两年因为找不到实际发生的严重不良反应案例,所以满篇只有理论,当时领导发给我这篇文章,我进行了一些解释和预测。

(2022年9月份传统红光终于出现了一例怀疑灼伤眼底的严重不良反应案例,这个孩子当时出现双眼矫正视力下降,停用红光3个月时恢复到0.5~0.6,1年后矫正恢复到使用红光前的水平。这个孩子本来是效果很好,眼轴缩短近视下降的受益者,但出现问题后,设备厂家的服务人员没能及时处理和沟通好,还解散服务群推诿逃避,家长求助无门,护女心切,最终走向了维权。后来,这个家长发现自己被反对红光的人过度利用,于2023年8月发表澄清声明。)

2021年我开始推广红光的时候,同仁是我的光环,但我也成了这个金字招牌的风险。我经常在自媒体上发言,公众可能会因为“同仁医院医生”的身份而相信我,如果我讲错话,医院就要承担名誉损失。尽管我的初心良好,尽管我当时的实践和认知已经足够丰厚,可以帮助我看到未来,但还没有形成论文等循证医学证据,不足以说服没有实践经验的医生,对于同仁这种公立医院来说,规避风险是第一要务,于是,红光被下了禁令,医务处找我数次约谈,我们科主任重点向我传达,严禁讲红光治疗,讲原理讲文献也不行。

随着医院对多点执业日趋缩紧,我也知道自己不是在公立系统做科研的料,2021年5月,我提交辞呈,正式下海,全力奔赴儿童近视防控事业。

2022年6月,《大国护眼之策-青少年近视防控实用指南》出版,4L疗法问世。

我的辞职,在业内还曾引发过一些波澜。有人有组织地造谣说赵阳被同仁开除了,令人无语。我猜想原因可能是我影响到一些人的利益吧,所以黑掉我也许是商家无奈自救的手段。

后面挨的骂就没断过,小红书的,公众号的,微信群的,时不时就会蹦出来一篇文章,揭露一下赵阳的丑恶面目。

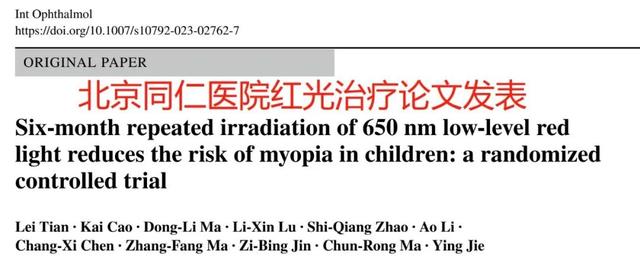

例如,胖爸爸的一篇推文《请远离这样的眼科医生》,把自己不知道当作天下都不知道,多中心研究SCI论文早就发表了,他说“没经过多中心”。然后警告“极个别北京医生”,别“懂装不懂”,别整那么多他看不懂的乱七八糟的名字。

讽刺的是,这篇文章发表后不久,全球首个红光治疗专家指南出台,这体现了我国顶级近视防控决策专家们的远见卓识,使得我国近视防控工作走在了世界前列。而胖爸爸瞧不上的BGY(哺光仪)、WSJ(可能是分不清雾视屏和雾视镜)还有JYB,后来都逐渐成为眼科近视防控学术会议的重要角色,开始绽放光芒。很多有实践经验的教授专家也开始分享推荐。

当然还有小红书里,冒充是我的患者家长的小作文《心酸的吃瓜》。

最近,一家名为“小花生网”的自媒体平台,在未进行事实甄别的情况下轻信了“权威”,发布了一篇标题为《同仁医院眼科主任医师"大白话": 孩子近视了, 控制度数就靠这三样!》的文章。这篇文章的内容不仅缺乏科学依据,甚至与现有的医学认知背道而驰,遭到了近视防控专业人士及遵循4L疗法的家长们的普遍谴责和轻蔑。

这种媒体不幸地为那些试图关闭综合防控的大门、企图将公众视野重新局限在“仅依赖眼镜”陈旧观念的势力提供了帮助和支持。这样的做法,无疑对公众的眼健康构成了潜在的危害,也对科学的近视防控工作造成了阻碍。他们说只有眼镜和阿托品有用,其他的“都不要信”,拿着“激光”两个字吓唬家长,说排名第1的红光不能用,第2的雾视屏、拉远镜这些广受家长欢迎的方法也不能用,而这些方法其实早已有着海量的临床应用,面对数十篇科研论文、Meta分析、专家共识,已经实施了两年半的去激光化的技术进步,他们视而不见,装聋作哑,可悲可叹。

控轴“神兵”榜

至于对新技术的发展装聋作哑甚至武断排斥的原因嘛,我不想瞎猜,但看到文章中下面这段严重夸大效果的宣传文字,让我不由得对这篇文章产生了深深的“双标”之感。红光治疗、远像雾视治疗,我们列举真实案例,按照发表论文和真实世界研究的数据阐述有效率,人家说是夸大宣传,转过身来自己却敢说有70~80%的孩子7、8年一度也不涨(而角膜塑形镜专家共识是:能把近视控制到年均增长50度以内就算是好结果)。脸皮这么厚吗?就不怕被家长打脸吗?

长期以来,有很多真正关心我的朋友,劝我回避争议。时不时地就会有家长给我报信,听说有人要集中力量对付我。

但我反而越战越勇,前段时间一篇“抗近檄文”,引起了很多共鸣。

其实,大家不知道的是,来自行业泰斗的质疑我都扛下来了,离开体制的决策都坚定执行了,后面的压力对我来说,其实只是挠痒痒而已。还有,现在先进的去激光化弥散漫透射红光的不良反应都是停用后可逆的,不需要什么奇迹。即便使用传统激光型红光,万一真遭遇了不可逆的严重不良反应,根本也不需要什么复杂的诉讼手续,现在很多红光设备都有社会责任险,赔偿额度挺高的,联系厂家进行医疗鉴定,确定是不可逆的严重不良反应,获得赔偿并不难。

其实,除了那些造谣的商家和小部分害怕近视被预防住的势力,其他的,像胖爸爸、小花生们,都不是因为坏而反对新的防控体系。相信胖爸爸们在写下那篇文章时,肯定也咨询过专业人士,认为万无一失才会向公众推送,只是他万万没想到,专业人士也可能认知不足,也可能因为经验不够,对新的防控方法缺乏理解,所以充满误解和偏见。但遗憾的是,他们很难意识到自己认知不足,很多人都有非常成功的职业发展和人生经历,甚至身居高位,在有一些新事物的判断上,偶尔可能会忘记“实践是检验真理的唯一标准”,犯下用理论去否认事实的错误。

蛇不知道自己有毒,人不知道自己有错,这其实可以理解,认知的边界决定否定的范围。认知分为四个层级,不经学习和大量实践,95%的人其实只能停留在第一个层级——不知道自己不知道,当认知停留在第一层的时候,会以为自己知道一切,所有自己不能理解的事物都会去否定。唯有大量实践+深入群众,跟有4L实践经验的专家门诊,或者来苞荟4L疗法实训营学习,才有机会突破至第二层级——知道自己不知道,至于第三层级——知道自己知道,更需要常年浸润+海量实践,这应是吾辈不懈努力的共同目标。

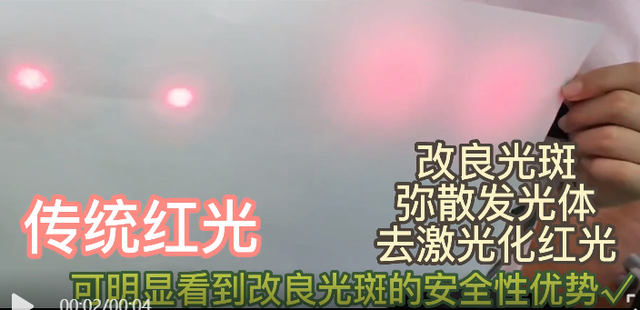

还有,有些人不知道的是,这些年来,随着实践经验的增多,我们对红光治疗的理解逐渐加深,早就对传统红光进行了技术上的升级,把激光打散提升安全性,并在改进之后,又完成了14个月数千例的验证。因为现在这种“保守化处理”的弥散漫透射的“去激光化”红光,在眼底不再聚集,有更加厚实的安全冗余,传统红光那种灼伤类的严重不良反应,已经可以完全规避。

现在眼底活体细胞显微镜——星镜问世,用长期的观察明确了眼底650nm红光损伤的暴露量阈值:650nm红光,眼底的暴露量(RRE能量密度)达到2000 J/cm2,开始发生损伤,低于此则无损伤;传统红光能量密度为400 J/cm2;弥散漫透射红光能量密度为3 J/cm2。自此,红光治疗的安全性大白于天下。

现在,虽然眼底不良反应依然存在,但发生率显著降低,而且症状相对轻微,可以恢复,不再令人害怕和担心。在技术升级之初,我还担心这种打散的红光安全性虽然提升,但效能会不会下降,现在我已经不再担心这个问题,在我大量展示的临床案例中,大家可以感受到它的强效。确认这是正确的方向之后,我便开始推荐这种明显增加安全余量的技术升级。

红光是可以预防近视的手段,这十分难得,传统医学有句话说“上医治未病”,因为治未病最难。一是感受不一样,预防疾病没有获得感,樊登老师说“社会心理学有个很有意思的研究,人对于预防性的事是没有热情的,人只对治疗疾病有热情”;二是治疗疾病的模式已经形成了牢固的利益体系,虽然国家在很努力地预防孩子近视,但显然并不是所有人都想把近视挡住。有人认为近视发生,是自然规律,现代社会怎么可以不近视呢?近视那是必须的,是活该的,干嘛要用红光阻挡它呢?配上眼镜多好看、多漂亮,还能经常去医院换个新眼镜,长大了再做个手术,这才完美嘛。

在这些人看来,1万个孩子,按照传统方案,其中有9000个孩子成年会近视,100度~上千度不等,眼底疾病、青光眼、白内障的发生率提升,这不是风险;佩戴OK镜,这不是风险;孩子长大了可能要做近视手术,这也不是风险。而1万个红光孩子里面出现了几个眼前异常光斑的,过段时间还能恢复,哎,这个可是风险,好大的风险。

个别人对技术的获益视而不见,只会批评,毫无建设,甚至表现出双重标准。他们并不关心如何真正降低近视率,对可能让孩子摆脱眼镜的方法缺乏兴趣。他们急于下结论,在孩子视力明显改善、防控效果显著的情况下,随意抛出“黄斑损伤”“黄斑水肿”等毫无依据的诊断恐吓家长,甚至不惜制造谣言。这些人的心态和立场令人悲哀。他们像饿狼一样四处寻觅红光不良反应,寻觅了好几年也没能找到几个严重问题,好不容易利用了一个传统红光出现罕见不良反应的孩子,家长还进行了澄清。想象一下,如果有人四处搜集佩戴OK镜、白内障手术、近视手术、眼底手术后出现的不良反应,完全无视其贡献,只一味反对,不知道眼科医生们会作何感想。他们本应是推动近视防控技术进步、为近视儿童谋福祉的先锋,却变成了最希望新技术出问题的人,还误导了众多基层眼科医生,阻碍了他们实践出真知、学习进步的步伐。这种行为与多年前的某些“爱国者”如出一辙,他们对国家的发展进步视而不见,发现一点缺点就跳出来指责,彰显自己的优越和睿智,要求国家一蹴而就成为天堂。那些只批评不建设的人,现在已经被民众看穿了立场,扫进了“公知”的垃圾堆。

其实医疗并不惧怕风险,怕的是不确定、不透明和隐瞒,医生的价值,医疗的核心,就是为了帮助患者预警、规避风险以及处理和治疗不良反应,一个经验丰富的手术高手通常手术速度很快,其实不是他的动作比别人快,而是他踩过的坑足够多,预警和处理术中并发症的能力足够强,大部分坑都能避开,所以才快。如果一项治疗完全没有风险,那就不需要医生了,不必有药字号和械字号,可以直接成为保健品。

临床中医生进行的几乎每一个治疗项目都存在风险,风险小的直接操作,风险大的还需要签署同意书。某种方法、药品和器械是否值得应用,是否适合推广,需要进行科学合理的评估,评价其获益、成本和风险,这些其实在医学领域有非常成熟的评价体系和实践经验。我们不能一味宣称安全,也不能过度渲染风险,制造恐慌。面对红光治疗这项出道即巅峰、打破了眼轴不可缩短的传统观念、让孩子可以少涨300-500度近视、极有可能成为解决我国近视高发问题的金钥匙的科技进步,我们更加需要进行科学的、客观的、辩证的、量化的医学评价。

说到风险,我们找一个很接近的模版:近视手术。

我国眼科领域顶级专家史伟云教授,在2022年两会上,直接建议近视人群做近视眼手术,还曾引发热议——人大代表(省眼科医院院长)建议:18至45岁近视人群做激光手术!网友炸开了锅...。

史教授这种权威专家在两会上的发言,一定有其非常全面、慎重的考量,在史教授的认知当中,这是使得整体群体获益的建议。在我们近视手术医生眼中,史教授的发声高价值、有担当,因为现在的近视手术,非十年前技术可比,分类细致、检查全面、术后情况的预测能力强,也不会再像以前那样所有人都去切角膜,现在不同的患者适用于不同的术式,安全性很高,像ICL手术甚至完全可逆,出不了什么令人害怕的并发症了。手术风险虽然依旧存在,但随着技术升级,大的风险,例如角膜瓣的相关风险,在全飞秒和ICL手术中完全消失,不良反应总体低发、可控,而患者术后获益较大,所以值得推广。

而在非近视手术医生或者患者眼中,对近视手术可能是另外一番解读,每个人有各自的视角,实践经验和认知水平存在差异,所以会各抒己见。有人就表达了一些绝对正确的话——任何手术都不是纯收益而无风险的。手术是有风险,但在愈发先进的技术体系之下,风险有多大呢,戴隐形眼镜有没有风险,风险有多大呢,没有科学的评价体系,就容易犯下非黑即白的错误。当然,即使反对者众,也挡不住老百姓用脚投票,近视术后喜悦摘镜的患者会成为自来水,推动了全球近视手术量超越一千万/年,这超过了每年新增近视人口的1/3,而且还在持续地增长。

读者看到这,再对照一下红光治疗的发展历程,是不是感觉似曾相识?

如果只求安稳,作为一名已经处于眼科领域前列的手术医生,我可以对近视防控领域这些进步和新知视而不见。但是我做不到,我的认知已经刷新了,我没办法从热武器时代,倒退回到冷兵器时代,在成千上万的近视阻断案例面前,我没办法再告诉家长和孩子:近视了,没办法,就戴一辈子眼镜等着度数越长越高吧,我做不到。

我也可以把这些新知敝帚自珍,自己享受,这么强劲的防控效果,会让我的患者越来越多,口碑越来越好,对外嘛,保持沉默就好,干嘛要花费心思教会他人呢?但这我也做不到,也许是受北京大学的校风影响,我的确有点“好为人师”。我能做到的,就是永远站在专业角度,不被噪杂的声音干扰,保持先进而正确的认知,这才对得起患者喊我一声“赵医生”,对得起其他医生喊我一声“赵老师”。

也有不少朋友关心鼓励我,告诉我,在我身后,有无数的支持者,因为我“用医学、用科学、用数据说话,敢于站在大多数人对面,打破旧常规、旧认知,给大家普及近视防控的知识和方法。” 听到这些安慰,我很感激,也很抱歉让大家为我担心了。

其实突破近视治疗的传统,的确压力山大。毕竟要打破数十年积淀的传统认知,更动摇了传统的利益链条。冰冻三尺非一日之寒,这不是一时半会说转变就能转变的。

但好在,我背后有海量的临床实践的支撑,还有很多获益的孩子、家长的信任。作为一名医生,说实话,好的案例、坏的案例我都见过,患者的获益、无效的比例、不良反应的程度,我心中有数。作为先行者,我有很多机会接触到一些极为偶见的不良反应,即使不是我的患者,出现了问题也会通过各种途径找到我,故而让我有机会深入研究,知道如何规避和治疗不良反应。从医学上来说,个别不良反应永远不是否定一种治疗方式的理由,医生更重要的是去研究如何预警、规避和治疗不良反应。比如红光治疗仪,我会把数千例的临床经验进行总结,告诉大家红光治疗设备正确的进步和发展方向,教大家如何规避和减少不良反应。

现在处于技术新突破的时代,其实不论是作为专业人士,还是作为一名负责任的家长,都不能躺平,而是需要去主动学习。新知识的传导、形成公认的知识体系,需要的时间太长,如果家长干等着知识慢慢流淌到你身边,那孩子就可能会错过近视防控的黄金时期。

好在,越来越多的专业人士,在对我的长期关注中,被事实转变了观点,医生的认知得以提升,那家长们能够咨询得到正确理念指引的概率就会越来越高。

学习新的技术,是没有捷径可以走的。新技术对于专业人士来说也是新知,也需要时间去积攒经验。所以家长们,当下必须加强自学,一些注意事项、参数、使用方法等等,都需要自主学习,偷不了懒。

总之,对于我而言,推广近视防控的先进方案,压力肯定是有的,但海量的实践案例可以支持我不断前行,如果哪天技术又进步了,例如红光治疗正在逐渐弃用激光,我也会跟紧步伐。对于家长而言,在这个新技术刚刚取得新突破的时代,一定不能躺平,要努力去获得新知。好在现在新媒体时代和互联网时代,只要想学,就一定有途径学。