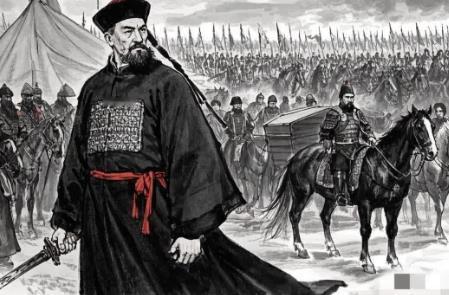

1877年,新疆喀什城下,左宗棠面对上万俘虏,毫不犹豫地下令:“降者亦杀!”一语震动朝野,外界哗然。有人劝他宽容以归化,他却冷冷一句:“我不能拿几十万百姓的命,去赌他们会不会悔改。”这不是冷血,而是乱世中的铁血担当。 (信源:中国网资讯——“晚清铁相”左宗棠率六万将士抬棺北征,收复新疆:寸土不让,哪怕拿命换!) 当时大清如千疮百孔的破船,随时可能散架。太平天国运动虽平息,但耗干国库,国家元气大伤。英俄等列强虎视眈眈。新疆自1864年起战乱不断,阿古柏趁机建立“洪福汗国”,他挑拨民族矛盾,背后还有英俄支持,沙俄更是以“代管”之名吞并伊犁。 然而在北京,朝堂大臣却为新疆这块“不毛之地”争论不休。以李鸿章为首的“海防派”认为新疆又远又穷,收复不如把钱用在东南沿海建海军防日本,此观点一时成主流。 就在众人主张放弃时,左宗棠站了出来,他指出“新疆若失,则我蒙古不安,陕甘门户大开,而京师亦震动”。 这并非他心血来潮。左宗棠未通过科举正途成为文官,几十年功名未中,反而钻研兵法、地理、水利等“杂学”,他信奉“学以致用”,亲手绘制地图、研究农耕。 后来,他投身军旅,组建并打造了“楚军”,成功平定了太平天国。在担任陕甘总督期间,他频繁与英俄官员交涉,深刻洞悉列强所谓的“善意”“调停”实则是使中国衰弱、分裂的幌子。因此,他对新疆的认知远比那些仅凭地图研判的京城同僚更为透彻。 1875年,63岁的左宗棠力排众议,抱“抬棺出征”决心收复新疆。钱不够,他以国家关税作抵押向洋人银行借款;兵不够,他精选湘军老底子,配德国后膛枪和英国开花炮,打造西征军。 1876年,大军出征,左宗棠战略明确,“先北后南,缓进急战”。他稳扎稳打,首先收复乌鲁木齐等北疆重镇,切断阿古柏与沙俄的联系。 南疆是阿古柏的老巢,顽固势力盘踞之地,左宗棠采取“遇贼即杀,降亦斩”的严厉手段。在达坂城,清军巷战毫不留情,不留活口;吐鲁番数千投降的叛军也被处决。 血腥的手段带来了极大的震慑。1877年,阿古柏在内乱中暴毙,他拼凑起来的政权瞬间瓦解。清军乘胜追击,一路收复喀什、和田,到1878年初,除伊犁外,整个新疆重回版图。 仗打完了,更棘手的问题来了:如何处置数量庞大的战俘和降兵?左宗棠的选择再次震惊了所有人:不留活口。这在讲究“杀降不祥”的传统里,简直是大逆不道。 但左宗棠的盘算超出军事层面。他清楚降兵多是阿古柏政权死忠,受极端思想影响。新疆民族、宗教问题复杂,若放虎归山,他们可能再作乱,百姓难安宁。 更重要的是做给英、俄看,当时大清国力弱,左宗棠以决绝方式宣告中国捍卫领土的决心,让染指者付出血的代价,这是弱国的外交牌。事实证明这招管用,此后三十年新疆无大规模叛乱,赢得稳定发展时间。 左宗棠的一生,不仅收复了一百六十万平方公里的失地,更重要的是,他在一个行将就木的王朝里,为这个民族强行注入了一剂续命的猛药。他创办福州船政局、甘肃机器局,为近代工业点燃火种,更以一己之力,扛起了摇摇欲坠的帝国脊梁。 那么,在那个国力衰败、强敌环伺的绝境里,左宗棠的铁血,究竟是唯一的选择,还是一种残酷的捷径?