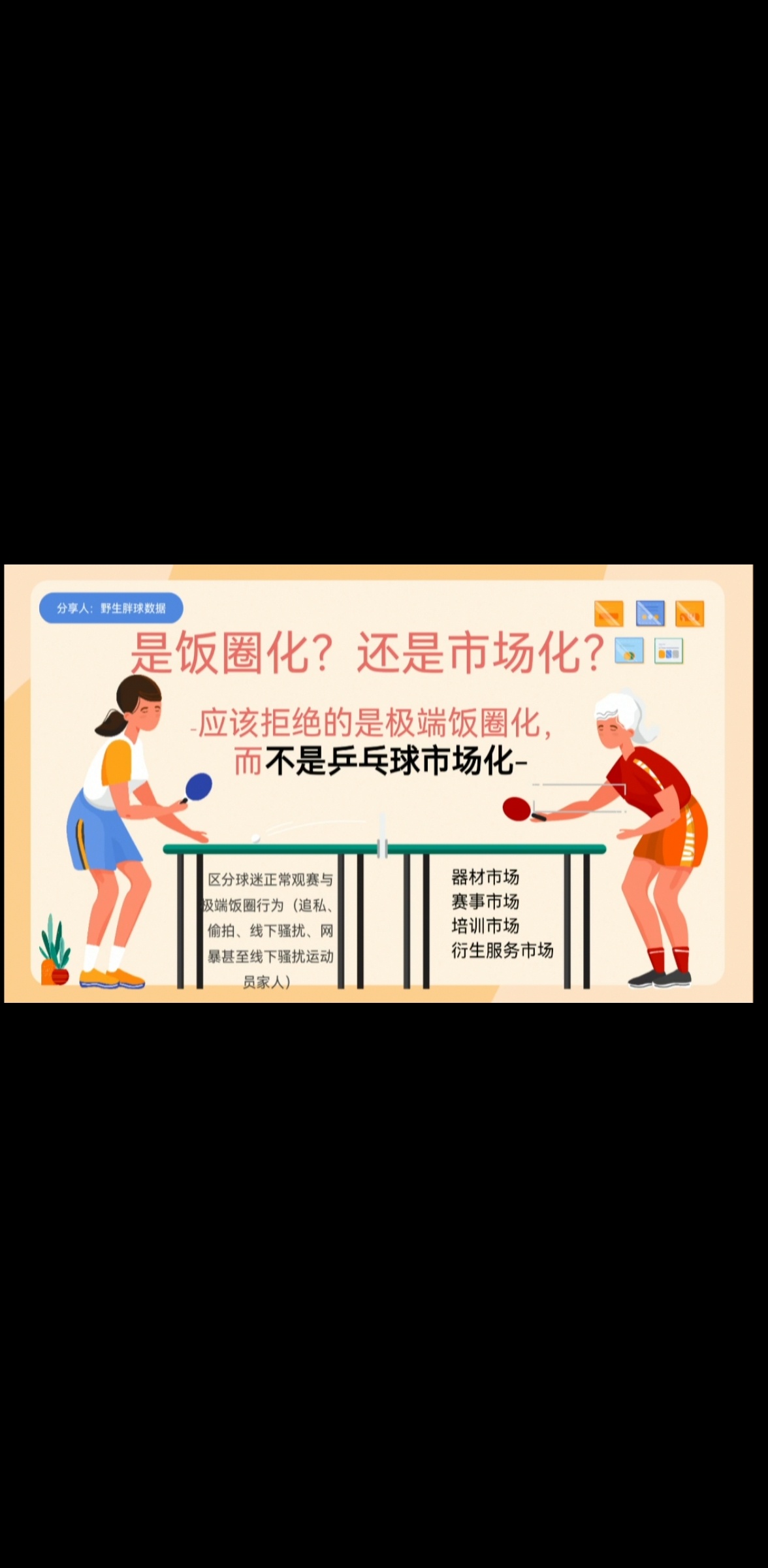

拒绝极端饭圈化,更拒绝“粉圈”帽子化!工具化!

首先明确一个观点,就是大家买票去只给自己喜欢的运动员加油,这是粉圈吗?不,我觉得这不是。

乒乓球圈子的极端粉圈行为是追私,是偷拍,线下骚扰运动员极其家人,是线下斗殴,是给运动员造黄谣,是网暴运动员,但绝不是只给一方加油。

除非你一边喊xxx加油,xxx狗带,这叫极端饭圈。

又或者ab同时为国乒运动员,你想证明你是a粉丝,所以在b和外协对阵的时候去给外协加油。(本身是外协球迷的不在我的举例范围)

其实我想回答图片里面的这个问题。如果完完全全没有市场化,乒乓球的成绩还会好吗?答案是肯定会好。可以参考一下中国的举重,也可以参考一下隔壁北朝鲜的乒乓球。但是作为乒乓球运动员的个人,他们的经济收入,退役后的出路必然没有现在好。作为限定奥运路人,你们爱的只是金牌,你们爱的只是好成绩,你们不爱那具体的人,你们不爱他们打球的运动员,你们更不爱这项运动。

乒乓球只有市场化越来越完善,产业化越来越好,那么每一个职业的乒乓球运动员的经济收入才会越高,他们退役以后能走的路才会越来越多,乒乓球运动的推广才会更好。商业赛主力可以拿奖金、后勤团队的收入也和主力的奖金挂钩,单纯依靠三大赛国家给奖金,运动员的收入能有多少?

不信是吗?我举个例子,中国举重只有一个吕小军是有自己的品牌,走出自己的路,经济收入还不错,别人呢?要么走教练路子,要么只能当大学老师。可是这些职位能容纳多少人?

反观我们乒乓球,比赛越多,观众越多,需要的解说越多,退役运动员的路+1

喜欢打球,尝试去打球的多了,球馆需要多了,退役运动员路+2

需要打球的人越多,器材产业越发壮大,群众基础自然越好。

当前以wtt为代表的商业化市场化改革,可以说卖票基本依赖“球星”,但球星打造,主要来源于这项运动的成绩,可绝不是只看成绩。他们鲜活的个性,打球风格,甚至是采访的表达,当运动员代表(球星)知名度越大,他们的商业化才会越好,最明显的就是代言会增多,这样不仅利于他们自身,更利于这项运动,比如比赛赞助,比如乒乓球俱乐部赞助。甚至包括器材市场的扩大。。。

每每被网球等运动看不起的时候,你们可曾想过,就是我们乒乓球职业化不够,市场化不够,球星不够多,影响力不够大!

我真的经历过乒乓球在他们路人嘴里“不粉圈”的时代,差点乒超都办不下去😤所以蔡振华、刘国梁相继提出了三创……里约周期三剑客,又让这个运动回春,怎么这就让你们不舒服了?

以WTT为代表的乒乓球商业比赛需要观众,需要球迷,需要消费者,不然他们为什么有强制参赛的规定,不就是因为需要球星卖票吗?更何况因为看比赛本身带来的交通、住宿甚至文旅等配套消费也是扩大内需的一部分,是精神文明的一部分。

如果你们真的爱乒乓球运动员,如果你们真的觉得乒乓球运动需要推广,如果你们爱的不只是金牌,那就请不要再重复这样的暴论,因为比赛需要观众,需要真金白银的支持,需要精力付出,而不是轻描淡写的说一句:我喜欢乒乓球就可以的。

拒绝“极端粉圈化“,更要拒绝粉圈帽子化、工具化。不能把正常看球的球迷也一刀切的打成“粉圈”,这样伤害愿意花钱花精力去看球的球迷的心,最终受害的是乒乓球的市场化,是乒乓球比赛的群众基础、消费者,是乒乓球运动的推广,是乒乓球运动的未来。

还有那位退役的教练说的韬光养晦简直是对竞技体育、奥林匹克精神最大的侮辱。什么是竞技体育?就是每一次都力争上游,用尽全力去拼搏,去战斗。照他这样说,那商业比赛还有什么看法呢?反正大家都划水嘛。也不怕划水划成习惯,到最后大赛发挥不出来。

这是文章一,还有二三,二主要写给限定路人,关于wtt 卖票对球星依赖而进行的骚操作。

欢迎大家探讨👏🏻