邵阳解放后,国军中将陈光中聚众叛乱,对前来劝降的李觉说:“蒋总统的百万大军就要打回湖南,到时候让你们吃不了兜着走。”

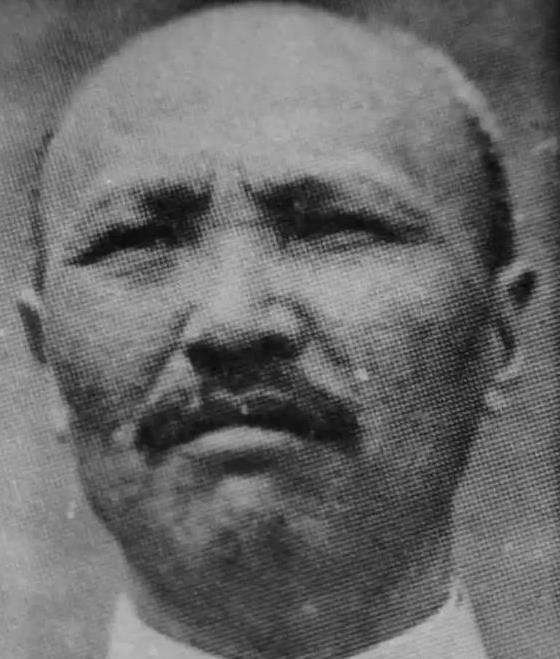

陈光中出生于湖南邵阳一个殷实的地主家庭,然而父母早逝,他由兄长抚养长大。少年时期,他白天刻苦读书,夜晚勤奋习武,身上既有文弱书生的儒雅,又带着江湖武夫的豪迈。中学毕业后,他当上了小学老师,把课堂管理得如同军营一般,纪律严明。

那时的他,手中的教鞭既能用于讲解文章,又能比划武艺。但在那个军阀混战、土匪肆虐的乱世,教书育人难以保全身家性命。

陈光中不甘心如此平淡又无奈的生活,毅然变卖家产购置枪支,召集二十多人进山,从教书先生摇身一变成为土匪头子。他的队伍不断壮大,后来被民团收编,他也当上了带兵的营长。

在邵阳老家,他横行霸道,凭借四处征战积累的“战功”,一路晋升至国民革命军第63师师长,官至中将。

在同僚眼中,陈光中是个极具争议的人物。有人钦佩他赏罚分明、治军有方,能把一支杂牌军训练成正规军;也有人畏惧他心狠手辣、翻脸无情。

而这份“纪律严明”背后,是令人发指的残暴。1928年,他奉命攻打平江起义的红军,结果部队一触即溃,吃了败仗。陈光中不敢再招惹红军,却将怒火发泄到平江百姓身上,烧杀抢掠长达一个多月,最多一次就杀害七十多人。据不完全统计,死在他手上的平江民众超过千人。讽刺的是,平江民众联名上告,不仅没扳倒他,反而让他从营长升为团长。

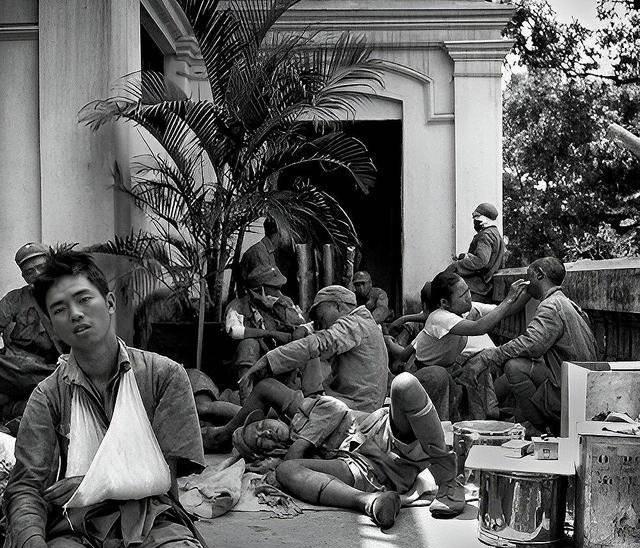

此后,他更加卖力地“围剿”苏区。1933年,已是师长的陈光中在与红军交战中败退,途中竟将浯塘村一百多名村民屠杀殆尽,还以“一个耳朵五个大洋”的价码,鼓励手下割下村民耳朵领赏。他的63师臭名昭著,控告他的状子堆积如山。早年,他还在龙庄湾残忍杀害一批红军伤员和家属,这笔血债无人不知。

全面抗战爆发后,陈光中的部队被调往上海参加淞沪会战。1937年11月5日,日军在金山卫登陆,作为防守部队的63师本应在此迎敌,可日军登陆时,金山卫防线却几乎一枪未发。原来,师长陈光中正带着新娶的姨太太在外游玩,根本没下达作战命令。事后,他还向上谎报军情,称自己的部队“与敌激战,伤亡殆尽”。

蒋介石派人调查,发现所谓的“激战”纯属虚构,金山卫失守直接导致整个淞沪战局崩溃。按军法,陈光中罪该万死,但他一边重金打点,一边借结拜兄弟、旅长李伯蛟的死为自己开脱——李伯蛟确实在金丝娘桥率部与日军血战殉国,陈光中借此证明63师“抵抗过”,此事最终不了了之。

就在这桩丑闻之后,陈光中的履历上却出现一段令人费解的“高光时刻”。有记载称,他将部队改编为游击队,在湘西一带专门袭击日军的运输线。这段经历,无论是国民党还是共产党,都很少指责,甚至被一些人视为他“纯粹抗日”的证明。一个战场上的逃兵,为何突然成了抗日英雄?他前后的表现实在判若两人。

抗战结束后,陈光中没有去台湾,而是回到老家。他出资修书院、讲国学,还开设医馆为穷人义诊,饥荒时开仓放粮,一时间成为乡绅名儒、乐善好施的代表。

然而,乡亲们提起他时,总是先说他“剿共”时的狠辣,再提及他后来行善的仁慈。这些善举,真能抹去他手上的血债吗?

1949年,程潜、陈明仁在长沙起义,湖南和平解放。此时,急于寻找救命稻草的蒋介石在湘南重建兵团,大肆收编土匪,陈光中这种人又被想起,被授予中将纵队司令的头衔,实际上手下不过千把人的民团。

原湘军将领李觉冒险劝降,陈光中却狂妄地宣称,要跟解放军在湖南“打上三年”,嘴里念叨着“蒋总统的百万大军就要打回来了”“第三次世界大战要爆发了”之类的荒唐话。

结果,解放军一到邵阳,他的部队一触即溃。陈光中不甘心失败,趁解放军主力与白崇禧作战时,又拉起两千多人的匪帮。这伙人打仗不行,祸害百姓却有一套。一次渡河后,他为防止行踪暴露,竟下令杀光十几个船夫。

最终,解放军三个团合围过来,他的匪帮几天内便作鸟兽散。12月初,他带着剩下几百人逃到龙庄湾,站在他曾犯下血案的土地上,他哀叹道:“我怕是要绝于此地了,这是天意!”话音刚落,解放军的先头部队就追了上来。几天后,无处可藏的陈光中被活捉。

陈光中的一生充满矛盾,他既是教书先生,也是土匪头子;既能赈济灾民,也能屠戮村庄;既是抗战中的逃兵,又顶着“抗日”的名声。这种极致的矛盾,或许正是那个混乱时代投射在一个人身上的扭曲写照。

他试图在历史的洪流中坚守自己的一方秩序,却终究被这股洪流碾得粉碎。他的故事,究竟是善恶交织的人性写照,还是历史留下的一声警钟?每个人心中,或许都有自己的答案。