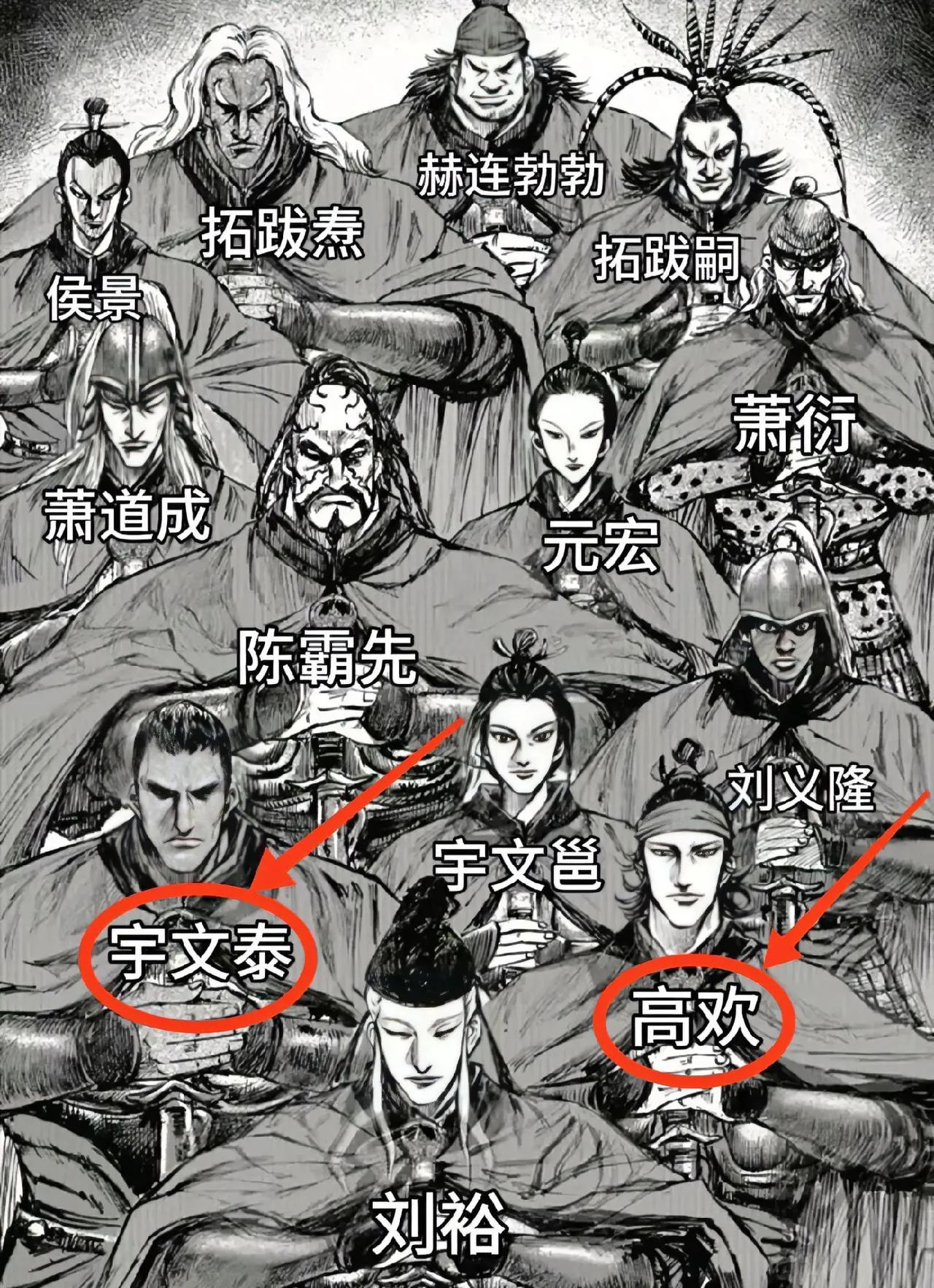

高欢与宇文泰:两个六镇老兵如何瓜分北魏,孝文帝的彻底汉化的改革,虽极大的促进了北魏政治、经济、文化的发展,但由于没有处理好自己内部矛盾,当六镇纷纷起义,这头屹立了150余年的巨兽轰然倒下,吞噬他的正是他们自己的内部军阀。 公元528年,孝文帝逝去后的第29年,洛阳城外,尔朱荣站在黄河岸边,看着两千多名北魏官员被赶进湍急的河水。 那天的黄河水,大概都被染成了红色。尔朱荣,这个来自六镇之一契胡部的军阀,用最直接、最野蛮的方式发泄着积压已久的愤怒——对洛阳城里那些高高在上、满口华章、视他们这些边镇武人为“粗鄙”的汉化贵族官僚的愤怒。河阴之变,不只是一场屠杀,更像是一次宣告:那个由孝文帝精心构建的、以洛阳为中心的汉化门阀体系,它的根基被六镇的铁蹄踏得粉碎。刀子,现在握在武人手里了。 尔朱荣一时风头无两,成了北魏实际上的主宰。但六镇出来的狼,又怎么会只认一个头狼?他很快也成了权力斗争的牺牲品,被自己扶植的傀儡皇帝干掉了。北魏这台巨大的机器彻底散架,碎片被一群手握兵权的军头争抢。乱哄哄你方唱罢我登场,最终能在这废墟上站稳脚跟的,是两个同样出身六镇、深谙乱世生存法则的老兵油子:高欢和宇文泰。 高欢这人,滑得很。他看明白了,光靠六镇老兵那股子蛮劲不行,洛阳那套东西也不能全扔。怎么玩?他选择了关东(太行山以东),那是北魏传统的核心区,世家大族盘根错节。高欢的策略就俩字:“掺沙子”。他拉起一支以六镇鲜卑和鲜卑化胡人为核心的军队,拳头够硬,这是他的本钱。但同时,他又对关东的汉人士族贵族大抛媚眼,承认他们的地位,让他们继续当官管地方,甚至和顶级门阀联姻。他搞的东魏(后来是高氏的北齐),像个奇怪的拼盘:朝廷里鲜卑语、汉语混杂着用,军队里是六镇旧部说了算,地方上还是那些汉家大族在经营。高欢想两边讨好,用六镇的刀把子镇着场子,用汉家大族的笔杆子维持运转。 宇文泰那边呢,情况大不同。他占了关陇(陕西、甘肃一带),这地方被战乱折腾得更惨,原本的世家大族势力远不如关东那么根深蒂固,倒是有很多中小地主豪强。宇文泰手里本钱也薄,兵少将寡。他玩得更绝:“和泥巴”。宇文泰搞起了影响深远的“府兵制”和“关陇集团”。府兵制简单说,就是把土地分给当兵的,兵农合一,打仗时是兵,不打仗时种地。兵源哪里来?主要就是拉拢关陇当地的汉人豪强地主,还有跟着他进入关中的六镇鲜卑残余力量、以及当地的羌、氐等胡人豪酋。宇文泰搞了个大熔炉,管你是鲜卑、汉人还是其他胡人,只要够猛、有地盘有人手,都吸纳进来,按功劳大小分等级,形成一个以军功为核心的新贵族集团——关陇集团。在这里,鲜卑姓和汉姓混着用,界限越来越模糊,大家绑定在宇文泰(后来是北周)的战车上,利益一致。 回头看看孝文帝的改革,他太理想化了,或者说,太偏心了。他把所有资源和荣耀都倾注在汉化、在洛阳、在顶层门阀身上。辽阔的北部边疆,那些世代为他守卫国门的六镇军民,在他构建的“文明”蓝图里,成了被遗忘甚至被鄙视的角落。汉化带来的红利,他们没享受到;汉化加深的社会裂痕带来的痛苦——地位暴跌、经济困窘、文化歧视——他们却首当其冲。改革确实让北魏光鲜亮丽了,但地基却朽烂了。当六镇这口高压锅炸开,崩出来的碎片,恰恰是高欢、宇文泰这些在旧体系里找不到位置的边缘人。他们用最现实、最冷酷的方式,把孝文帝的遗产撕成了两半。 高欢的“掺沙子”和宇文泰的“和泥巴”,本质上都是在收拾孝文帝改革留下的烂摊子,处理那个被严重忽视的核心矛盾:胡汉矛盾与阶层固化的双重撕裂。他们走了不同的路,但目标一样:在乱世中打造一个能打仗、能生存的政权机器。讽刺的是,最终继承北魏法统、并为后来隋唐大一统打下基础的,恰恰是宇文泰那个在关陇“和泥巴”搞出来的、更注重融合与军功的北周系统。而高欢那边看似更包容汉家大族,内部鲜卑勋贵和汉人士族的矛盾却始终尖锐,最终北齐的短命混乱,某种程度上也是孝文帝时代遗留问题的放大版。 孝文帝的改革像一颗璀璨的明珠,照亮了北魏的上层建筑,却让地基陷入了更深的黑暗。当黑暗中的力量破土而出时,他们瓜分的不仅是帝国的疆土,更是对那个“偏科”改革最无情的批判书。高欢和宇文泰,这两个六镇老兵,用刀剑和权谋,在帝国的废墟上画下了新的疆界,也写下了权力蛋糕如何重新分配的残酷法则。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。