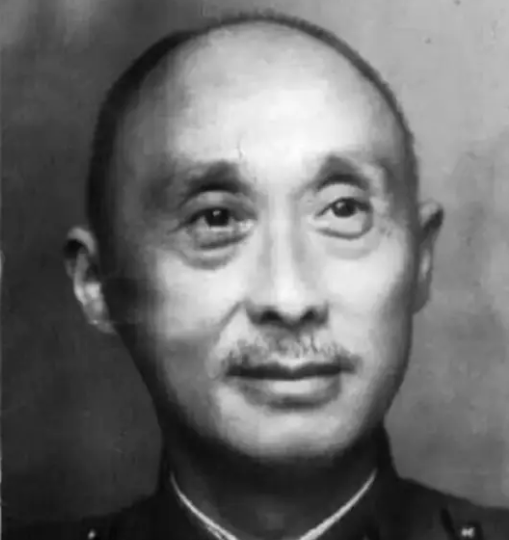

1948年,曾经开着汽车在光天化日之下奸淫妇女,活生生踢死佣人的国军中将王泽浚,被俘虏时,大衣屁股上开着一个口子,帽子也丢了,一张脸上全是灰尘,睁着一双大眼珠子大骂蒋介石排斥他,在提及黄百韬时,他更是直接拍着大腿说“我是川军啊……”

1938年7月,武汉会战正酣,安徽宿松县城外,夜色如墨,江风夹杂着泥土的腥味。王泽浚站在临时指挥所里,脚下的木板因潮湿而微微发软。他身披军大衣,肩章上的少将徽记在油灯下闪着微光。作为第44军149师447旅旅长,他接到了一项几乎不可能的任务:夜袭日军盘踞的宿松县城,切断其交通命脉。

那天晚上,天空乌云密布,连月光都被遮得严严实实。王泽浚亲自带队,率领数百名士兵匍匐在芦苇丛中,脚下的泥泞发出轻微的咕叽声。他低声下令:“不许点火,不许出声,谁暴露目标,军法处置!”士兵们屏住呼吸,借着夜色的掩护,悄悄摸向日军哨岗。午夜时分,一声短促的枪响划破寂静,王泽浚挥刀砍倒一名日军哨兵,部队如潮水般涌入县城。

战斗持续了三个小时,喊杀声、枪声和手榴弹的爆炸声交织在一起。最终,447旅攻克县城,歼敌数百人,缴获武器弹药无数,还截断了日军从宿松到武汉的补给线。 战后,士兵们在县城废墟中找到一箱日军的军粮,王泽浚坐在断壁残垣上,点燃一支烟,吐出的烟圈在晨雾中缓缓散开。他的副官兴奋地说:“旅长,这一仗打得漂亮,军部得给咱们记大功!”

王泽浚却只是冷笑一声,目光投向远方的长江,喃喃道:“功劳?川军打得再好,上面也未必瞧得上。”这一刻,他的豪情与不甘交织,埋下了他复杂人生的伏笔。 但这场胜利背后,是否真如表面般光彩?

1943年,湖南长衡会战前夕,日军如狼似虎,步步紧逼。王泽浚已升任第44军军长,肩负阻击日军南下的重任。湘江边的夜晚,空气中弥漫着火药味和湿冷的寒气。指挥部里,地图上红蓝箭头密密麻麻,王泽浚的眉头紧锁,桌上的茶杯早已凉透。

参谋们争论不休,有人提议固守阵地,有人主张迂回包抄。他却一言不发,目光落在地图上的一条河流——泮水。 “决堤。”他终于开口,声音低沉却不容置疑。参谋们面面相觑,有人小声提醒:“军长,这会淹没下游村庄,百姓……”王泽浚猛地一拍桌子:“不决堤,日军明天就能冲过来,咱们全军覆没!百姓的命重要,国家的命更重要!”当夜,三处堤坝被炸开,洪水如脱缰野马,吞没了大片良田和村庄。

日军攻势被暂时阻断,王泽浚指挥部队趁机反攻,歼敌3000余人,缴获装备300余件,立下赫赫战功。 然而,胜利的代价惨重。洪水冲毁了无数民居,数万百姓流离失所,哭声与骂声在湘江两岸回荡。据史料记载,一位老农跪在淹没的田埂上,抱着被洪水冲走的孩子的衣物嚎啕大哭。王泽浚路过时,瞥了一眼,脸上闪过一丝复杂的神色,却没有停下脚步。

多年后,他在功德林的日记中写道:“那一刻,我以为是为了国家。可那些哭声,夜夜入梦。” 这一仗,他是战术果断的英雄,还是草菅人命的罪人?历史的评判尚未落定,而他的命运,却在五年后的淮海战役中迎来了转折。

1948年11月,淮海战役的枪声停息,王泽浚被俘时,狼狈不堪。审讯室里,昏黄的灯光照在他满是尘土的脸上,他却毫不拘谨,坐在木椅上,双手挥舞,怒骂蒋介石将川军34个团折腾到只剩4个团,又抱怨黄百韬克扣他的炮弹,逼他交出仅剩的10门山炮。他的声音在狭小的房间里回荡,带着川军的倔强与不甘。 被送往功德林战犯管理所后,王泽浚的生活彻底改变。

管理所的院子里,冬天的风刮得人脸生疼,他却和章微寒一起加入了木工组,修理桌椅床铺。一次,他挥着锤子敲木板,力道过猛,木屑飞溅,章微寒皱眉道:“老王,你这手艺还得练!”王泽浚哼了一声,低头继续干活,却不小心砸到自己手指,血流了一地。

他愣愣地看着伤口,喃喃道:“这双手,杀过人,也救过人,如今却连个钉子都敲不好。” 改造的日子漫长而枯燥,他渐渐从桀骜变得沉默。一次缝纫组劳动,他笨拙地缝着扣子,不慎一针扎到旁人脖子上,鲜血渗出,引来一片惊呼。他尴尬地站在原地,低头道:“对不住,手太笨了。”

那一刻,曾经高高在上的中将,变成了一个普通的劳动者。

更令人意外的是,他在功德林开始反思自己的过去。南京第二历史档案馆保存的记录显示,他曾在日记中写道:“若能重来,我愿少些杀戮,多些仁心。”但就在他似乎找到救赎的时刻,1974年1月19日,疾病悄然夺走了他的生命。

他没有等到特赦,也没有等到历史的最终评判。

王泽浚的一生,如同一幅褪色的画卷,色彩斑驳,难以定论。他是夜袭宿松的抗日英雄,也是决堤淹村的争议军阀;他是功德林中笨拙缝针的改造者,也是曾活取人肝的残暴将领。他的故事,留下了一个未解的疑问:一个人如何能在功勋与罪恶之间游走,又如何在历史的洪流中寻找救赎?