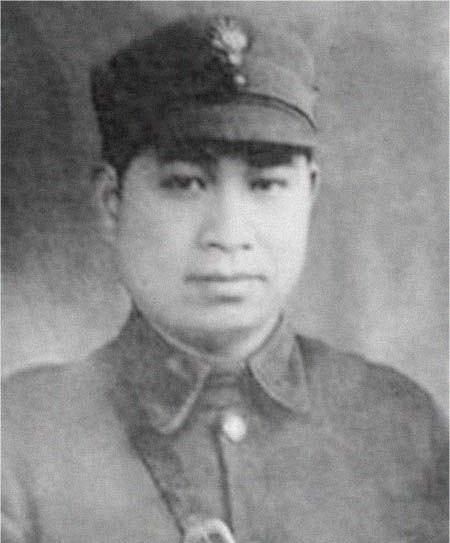

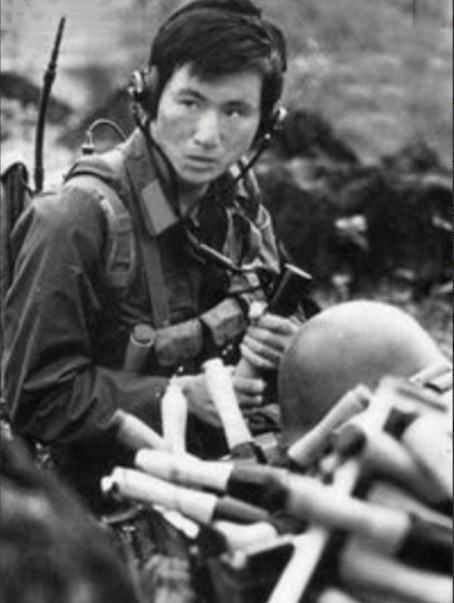

1964年,伟人得知奇袭白虎团的英雄排长从朝鲜战场归来已11年,却依然只是副连长,还被迫转业地方,听到这个消息后,伟人脸色一沉,质问道:“这么多年了,怎么才升了一级?” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在北京军事博物馆的展柜里,有一面褪了色的旗帜,它的布边已经有些磨损,红底上绣着一只张牙舞爪的白虎,像是在无声咆哮,游客们总会在这面旗前停一会儿,低声感叹这场战争的残酷,却很少有人知道,这面旗的背后,是一个战士十三分钟的生死突击。 1953年夏天,朝鲜战场上硝烟未散,那时,停战谈判已经走到最后关头,却因对方的搅局举动再度陷入僵局,志愿军高层决意用一场攻击打破僵持,目标锁定在敌军一个骄傲的部队——白虎团,这支部队不仅装备精良,还号称是南朝鲜的“王牌”,他们的团部设在二青洞,防守如铜墙铁壁,常规部队正面攻打,代价太大,于是,一支特别小队被秘密组建,任务是潜入敌后的指挥部,一击致命。 这支小队由一名叫杨育才的侦察兵带领,他出身陕西农村,早年参军后屡立战功,速度快、点子多,战友们私下里给他起了不少绰号,在众多侦察兵中,他的名字总是被最先提到,这次任务,他亲自挑选了十二位身手过硬的队员,一起深入敌后。 他们不是一头扎进敌人阵地,而是悄悄绕道,从山林中摸索前行,身上的装备不是标准军服,而是敌军缴获来的衣物,从帽子到枪械,全都换成了对方的样式,他们在镜子前反复练习步伐、手势,甚至模仿抽烟的姿势,务必做到真假难辨,行动的夜晚,雨下得很大,雷声滚滚,雨水打湿衣物,也掩盖了他们的脚步,他们穿过泥泞和雷区,走得极慢,每一脚都像踩在薄冰上。 途中,他们意外抓住一个敌军传令兵,从他身上搜出当晚的口令和一份布防图,这变故让这场行动的成功几率大大提升,小队分成几组,借着夜色假扮成护送美军顾问的队伍,接连突破了三道哨卡,他们在警戒森严的敌人眼皮底下慢慢接近目标,一步一步像在刀尖上跳舞。 终于,他们摸到了那座木质结构的团部,时间已经接近凌晨三点,敌军会议还在进行,杨育才发出信号,队员们迅速突入室内,突袭进行得极快,从开始到结束,仅用十三分钟,他们击毙了数十名敌军军官,缴获了那面象征“军魂”的旗帜,还带回了几名俘虏,最重要的是,这一战打乱了敌方部署,为接下来的战役打开突破口,也促使停战进程加快。 战后,这次行动被称为经典的特种作战案例,杨育才也因此荣获“一级战斗英雄”的称号,他的事迹被写进报告、被搬上舞台、被许多人传颂,可在战场之外,他的命运却并未如人们想象中那般光鲜。 回国后,他被安排在部队中继续担任基层干部,名义上说是侦察排的副职,实际上却是个干了多年都没有升上来的尴尬位置,别的战友已经提干转岗、走上更高位,他却像被时间遗忘了一样,始终停在原地,究其原因,是档案里一段短暂的经历:解放前,他曾被旧军队强征过几天,虽然后来逃出并参加了解放军,但这段记录还是像一根刺卡在政治审查的门槛上。 他没为此抱怨过什么,在江苏部队训练新兵时,无论严寒酷暑,他总是站在最前面,湖水结冰,他第一个跳下去示范;夜晚巡逻,他总是最后一个睡,有人问他图什么,他只是笑着摇头。 直到1964年夏天,事情才发生转折,那年,京剧《奇袭白虎团》在北戴河演出,引起了高层关注,戏演得精彩,可人们更关心原型人物的现状,当上面得知这位曾立下战功的英雄仍然只是个副职,甚至面临转业,才终于有人拍了桌子,随后,调查组赶赴基层,重新评估他的能力,那时,他正在农机厂里干活,手上全是泥,可一轮考察下来,没有人不佩服他的干练与沉稳。 这一次,他终于被破格提拔,此后,他陆续担任营长、副团长,直至副师级干部,但他依旧低调,从不在家里摆勋章,也不主动提起当年的功劳,他说:“战场上能活下来,是运气,那些没回来的人更值得被记住,” 1987年,他离开部队,回到老家,他的生活朴素,住的房子也很普通,有时候,学校请他去讲课,他便带着当年的地图和那面旗的复制品,站在讲台上讲那十三分钟的突击,他讲得不激动,也不煽情,只是一点点复述当时的每一个细节,他一直记得那场行动的每个队员的名字,记得哪个人走在前面,哪个人最后负责掩护,那些名字,他从未忘记。 1999年,他在北京安静地离开了人世,走的时候,没有铺张的仪式,也没有太多宣传,他留下的遗物只有三样:那面旗的复制品、一张作战地图、和那张13人的合影。 信息来源:英雄烈士谱|奇袭白虎团的战斗英雄杨育才:新华社