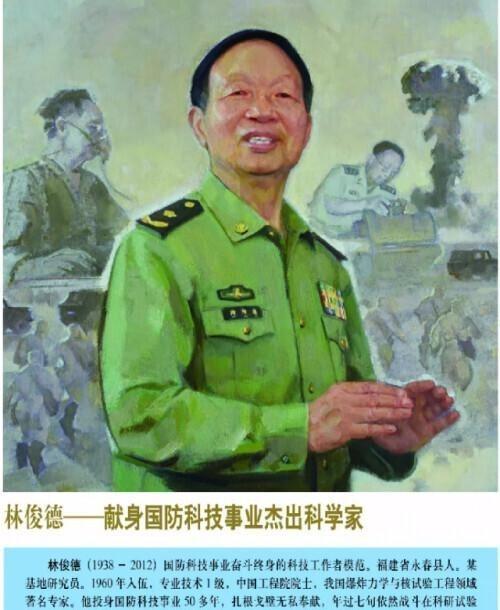

1938年,林俊德出生在福建永春一个贫困家庭。穷到什么地步?15岁父亲就没了,全家五口人靠母亲一个人撑着。他上中学,为了省下中午的饭钱,每个周六上完课,他不吃饭,撒腿就往家跑,20公里的山路,就为了回家帮母亲干点农活。省下来的钱干嘛?买猪崽,养大了卖钱,凑自己的学费。 一个人对国家最朴素的感情,往往源于最直接的恩情。 林俊德后来常说:“我是穷出身,没有党和政府,我连学都上不起。” 所以1955年,当他靠着国家的助学金从浙江大学毕业,组织上一声召唤,让他去搞核试验,他二话没说,一头扎了进去。 从那天起,林俊德这个名字,就和另外一个地名锁在了一起——罗布泊。 在大众视野里,他“消失”了整整52年。 现在看纪录片,觉得当年的核试验充满着革命浪漫主义。但现实是什么?是住地窝子,喝孔雀河里又苦又咸的水,是“风沙吹不走的是我们的意志,浮云遮不住的是我们的青春”。 1963年,林俊德接了个硬任务:研制测量核爆冲击波的压力自记仪。这玩意儿是干嘛的?简单说,原子弹炸了,得有精确数据证明它炸成功了,威力有多大。冲击波数据就是铁证。 可那时候,我们有什么?啥也没有。没有资料,没有设备。但中国人最厉害的一点,就是能在“没有”中创造出“有”。 林俊德想了个绝妙的“土办法”。他利用钟表的原理,用齿轮和发条驱动,硬是设计出了一台结构简单、绝对可靠的“钟表式压力自记仪”。这东西,在今天看来可能有点“原始”,但在当时,它完美解决了问题。它就像咱们的歼-5、歼-6,技术不是最顶尖的,但它管用,能打仗。 这就是林俊德他们那代人的智慧:用最朴素的原理,解决最尖端的问题。 光有智慧还不够,得有拿命换的觉悟。 搞高空核试验,仪器得在零下60度的环境下工作。上哪儿找这个条件?林俊德带着团队,大冬天跑到海拔近3000米的山顶上,待了一整夜。人冻得跟冰棍似的,手脚都没知觉了。可他们担心的不是自己,反而在抱怨:“这鬼天气,怎么就不能再冷一点?”就为了让实验条件更苛刻,数据更准。 核试验从地上转到地下,难度更大,他带着团队继续啃硬骨头。有一次,炸药出了问题,没引爆。这可不是闹着玩的,谁也不知道下一秒会发生什么。林俊德二话不说,亲自上去排险。 每次核爆之后,辐射最强的时候,他总是第一个冲进场区,去抢收那些滚烫的数据。他说:“我就是搞核试验的,一不怕苦,二不怕死。” 这话现在听起来像句口号,但对他们来说,就是每天的日常。 最让人心碎的部分,是他生命的最后时刻。 2012年5月4日,他被确诊为“胆管癌晚期”。医生说,最多还有几个月。 所有人都劝他治疗,手术、化疗。他拒绝了。他说:“我不能躺下,一躺下就起不来了。”他还有太多的东西要整理,太多的想法要留给后人。 5月26日,病情恶化,他被送进重症监护室。一醒过来,他发现这里不能工作,立刻强烈要求转回普通病房。他对医生说:“我是搞核试验的,死都不怕,还怕这个?现在最需要的是时间!” 5月29日,他出现完全肠梗阻,肚子胀得像鼓一样,心率飙到130。医生说必须手术,他还是拒绝。 5月30日,他做了一个让所有医护人员都无法理解的决定:把办公桌搬进病房。他就坐在病床上,身上插着各种管子,戴着氧气面罩,开始整理他那台旧笔记本电脑里的科研资料。 到了生命的最后一天,5月31日。从早上7点多到9点多,在短短两个小时里,他挣扎着,先后9次下床工作。每一次坐到桌前,都要耗尽全身力气。他的视力已经模糊,对着女儿喊:“眼镜呢?我的眼镜在哪?”女儿含着泪说:“爸,眼镜戴着呢……” 他是在和死神赛跑,要把自己脑子里装着的所有东西,全部掏出来,留给国家,留给他的学生。 下午,他已经极度虚弱,身上插的导流管碍事,他让医生拔掉。学生和同事们围在床边,他戴着氧气面罩,用最后的力气,断断续续地交代着科研项目的后续任务…… 20点15分,心电图上的曲线,变成了一条直线。 他完成了人生最后一次冲锋。他没有给家人留下什么财产,家里最值钱的,可能就是那个用了十几年的铝盆,补了又补。他把一生都献给了大漠,献给了他为之奋斗的事业。 林俊德院士已经离开我们13年了。但这13年,恰恰是中国国防科技井喷式发展的13年。他的学生,以及学生的学生,正在我们看不见的地方,继续着他的事业。

ccxxbb3000

致敬[祈祷][祈祷][祈祷][祈祷][祈祷][祈祷]