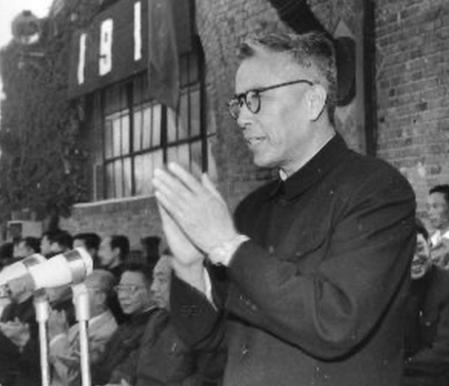

1993年冬,92岁的周培源晨练回家后,对着妻子说:“我爱你!”妻子回看丈夫一眼,语气稍有不耐烦地说:“看你有点疲惫,赶紧去休息!”谁知,周培源躺下后,竟再也没有起来。 周培源生于1902年,江苏宜兴人,出身并不显赫,但少年时的数理天赋,让他走上了一条和同龄人截然不同的路。 留学欧美,考入芝加哥大学,师从爱因斯坦的学生,接触到当时世界最前沿的引力理论与流体力学研究。 那是20世纪物理学最激荡的年代,而他,恰好在这个浪潮的中心汲取营养。 学成归国的那一刻,他背负着厚重的行李,也背负着改变中国科学格局的雄心。 1936年,他出任清华大学教授。 那个时候,实验条件简陋,很多设备要亲手设计加工。 学生回忆,周培源常穿着打着补丁的长衫,在实验室里和年轻人一起画图、推公式、调试仪器。 他的研究触及了湍流理论的核心问题,这个领域连欧美物理学界都在苦苦摸索。他不怕难题,反而把这种对未知的挑战看作一种享受。 抗战爆发,清华南迁,教学条件被压缩到极致。 他却一边坚持授课,一边指导学生在废弃厂房里搭建实验台。 战火中的讲台没有暖气,呼出的白气在空气里凝成雾。 他照样把黑板写满公式,还常常用手里的粉笔当指挥棒,带着学生进入推理的深处。 这种执拗,让人印象深刻。 新中国成立后,他的履历开始叠加更多重量级身份——北京大学校长、中国科学技术协会主席、九三学社中央主席、全国政协副主席。 他出席国际会议,与世界一流科学家同台交流,把中国科学的声音带到联合国的讲坛上。 那种场合下,他的西装笔挺,言辞冷静,背后却是几十年不懈的学术积累。 在北大,他推行基础课强化、科研项目制度化,把当时分散的科研力量整合起来,建立更完整的科研体系。 这一系列动作,碰撞出不少火花。有人觉得他太理想化,有人嫌他动作太快,但事实证明,他的判断抓住了中国高等教育的命脉。 家庭生活中,他和王蒂澂的名字一直被并称。 两人在1932年于欧美同学会举行婚礼,梅贻琦亲自主持。 王蒂澂毕业于美国威尔斯利学院,在清华园生活多年,也在教育界有着独立的声誉。 这段婚姻在校园里传为佳话。两人都是学术圈中人,彼此理解对方的执着和孤独,这在那个年代极为难得。 到了九十年代,周培源的身体已经开始走下坡路。 即便如此,他依然坚持每天晨练。北大校园的林荫道上,经常能看到一位步伐缓慢却精神矍铄的老人,向路过的学生点头致意。 他很少在公开场合谈及个人生活,也很少让外界看到自己虚弱的一面。 1993年11月24日,北京的寒流格外猛烈。 那一天,他再也没有出现在熟悉的林荫道。 消息传来时,许多人都愣住了——这位物理学家、教育家、社会活动家,这位九十多年始终与时代同行的老人,就这样静静地告别了舞台。 没有华丽的辞世场景,没有媒体渲染的煽情段落,只有冷冰冰的时间与地点——北京,因病逝世。 葬礼在简朴的气氛中举行。 科学界、教育界、政界的人士纷纷前来致哀。 很多人记得,他一生推崇科学精神,反对浮夸,行事低调。 即便在最后的时刻,他也没有留下虚张声势的遗言。 如今,提起周培源,人们想到的不只是物理公式和科研成果,还有他在战火中坚持教学的背影,有他在国际舞台上为中国科学据理力争的身影,有他为教育制度争取资源和制度保障的努力。 这些细节,比任何浪漫化的传闻都更能说明问题。 参考资料: 北京大学校史馆,《周培源先生生平简介》