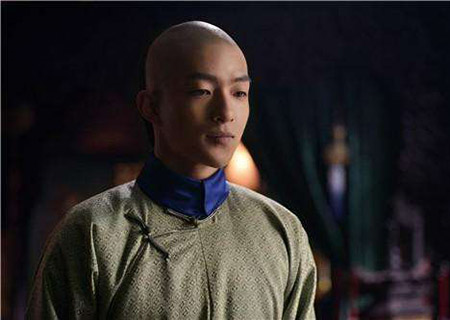

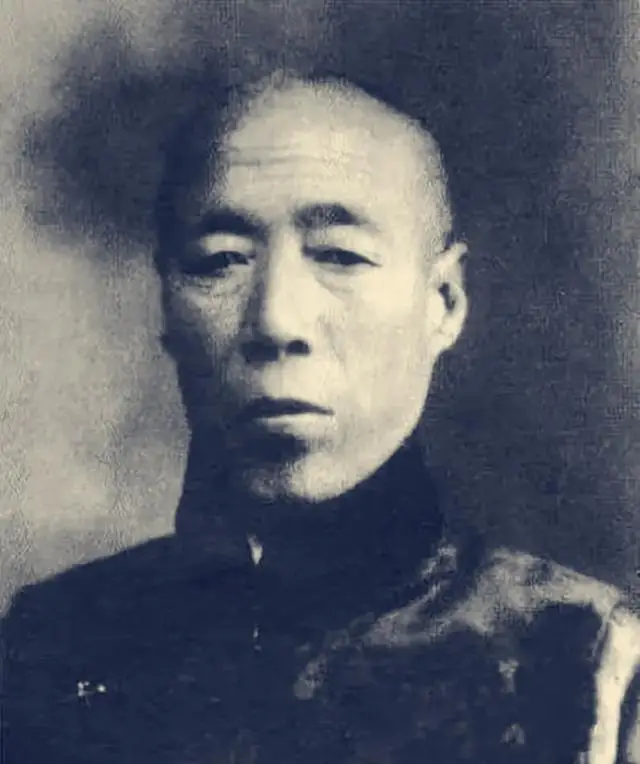

清朝首富胡雪岩预感被抄家前,深夜趁12个小妾熟睡,命令管家掀开被子,让她们到大厅来,胡雪岩忍痛告诉她们,一人拿500两离开胡府,想改嫁他也不会拦着,他为何这样做? 胡雪岩这个人,情商、智商都是顶配。从一个小钱庄的学徒,硬是靠着自己的手腕和眼光,攀上了浙江巡抚王有龄,拿到了人生的第一桶金。 但他真正的人生“加速器”,是遇到了左宗棠。那时候,左宗棠要西征收复新疆,朝廷里以李鸿章为首的一派天天喊“海防”重要,说白了就是不想花钱打仗。慈禧太后呢,给了点启动资金,剩下的让左宗棠自己想办法。 没钱,仗怎么打? 这时候,胡雪岩站了出来。他凭着自己的商业信誉和网络,前后六次向洋人借款,总计筹集了超过1800万两白银,解决了左宗棠的燃眉之急。这笔钱,是左宗棠能抬着棺材出征,最终收复166万平方公里国土的底气。 可以说,胡雪岩是左宗棠的“首席财政官”。左宗棠在前线冲锋,胡雪岩在后方输血。事成之后,胡雪岩也获得了无上的荣耀——官居二品,赏穿黄马褂。一个商人,能有这样的待遇,在整个清朝都是独一份。 这时候的胡雪岩,是典型的“红顶商人”。官场有人,商场有钱,风光无限。但咱们今天回过头看,这种模式是不是很眼熟?深度绑定一个政治势力,乘着政策的东风扶摇直上。风在时,你飞得有多高,风停时,你摔得就有多惨。 胡雪岩的倒台,表面上看是一场商业失败。1882年,他豪掷两千万两白银,想垄断全国的生丝贸易,跟洋商掰掰手腕。这想法很有民族气节,但操之过急了。 结果呢?欧洲生丝大丰收,意大利的丝价暴跌。紧接着,中法战争爆发,金融市场一片恐慌。胡雪岩囤积的生丝砸在了手里,资金链瞬间紧张。 如果只是这样,他最多是元气大伤,还不至于垮台。真正致命的,是来自政敌的精准打击。 这个人就是李鸿章。李鸿章和左宗棠是老对头了。扳不倒左宗棠,还扳不倒你的“钱袋子”吗?李鸿章授意他的门下干将,也是另一位商业巨头盛宣怀,对胡雪岩动手。 第二步,釜底抽薪。李鸿章利用职权,故意拖延本该拨给胡雪岩用以周转的朝廷公款。 第三步,也是最致命的一步,就是向慈禧告状。李鸿章上奏折,说胡雪岩借公款做生意,亏空了国家。慈禧老佛爷一听,动我的钱?那还得了!立刻下令,革职、抄家! 这根本就不是一场公平的商战,这是一场有预谋、有组织,利用国家机器对一个商人进行的降维打击。 胡雪岩的失败,商业失误只占三成,七成是亡于政治斗争。他成了左宗棠和李鸿章权力博弈的牺牲品。 再回到开头的那个场景,1883年的那个深夜,胡雪岩已经预感到了结局。他知道,李鸿章的刀已经架在了脖子上,慈禧的旨意已经在路上。 他把十二个小妾叫到大厅。这些人,平时都是锦衣玉食,是胡家富贵荣华的点缀。但在大厦将倾的时刻,她们就成了最无助的群体。 胡雪岩没有多余的废话,直接让管家给每人发500两银子,让她们连夜离开,想回家的回家,想改嫁的改嫁。 他为什么要这样做? 首先,这是他作为一个男人,最后的责任与善良。 他心里清楚,自己倒了,家产要被抄没,这些女人留下来,下场会很凄惨。要么被当成财产一样发卖,要么流落街头。与其让她们跟着自己受辱,不如给一笔钱,放她们一条生路。500两白银,在当时足够一个普通家庭过上好几十年,是他能给的最后一点保障。 其次,这是他对自己败局的清醒认知。 他没有心存幻想,没有想着东山再起。他知道,这次自己面对的不是商业对手,而是整个国家机器,他毫无胜算。遣散家人,是他接受现实、准备独自承担后果的一种姿态。这是一种彻头彻尾的清醒,也是一种深入骨髓的绝望。 最后,这也是他想保留的最后一点体面。 他不希望自己的女人被官兵像牲口一样驱赶、凌辱。让她们提前离开,是想让她们走得有尊严一些。尽管后来,她们还没来得及出门,抄家的官兵就围住了胡府,这个愿望落空了。但这个举动本身,反映了胡雪岩这个人在穷途末路时,依然保留着的人性温度和对尊严的看重。 这件事,恰恰反衬出他悲剧的核心。他是一个重情义、讲体面的人,但在残酷的政治绞杀机面前,这些品质一文不值。他以为生意场上可以靠信誉和手腕,却没算到权力场上根本不讲规则。 最终,胡雪岩在贫病交加中去世。他留给后人的遗言是:“白老虎可怕”,“勿近白虎”。他告诫子孙,不要再经商,也不要再从政。这是一个成功到顶峰,又跌落到谷底的人,用一生换来的血泪教训。