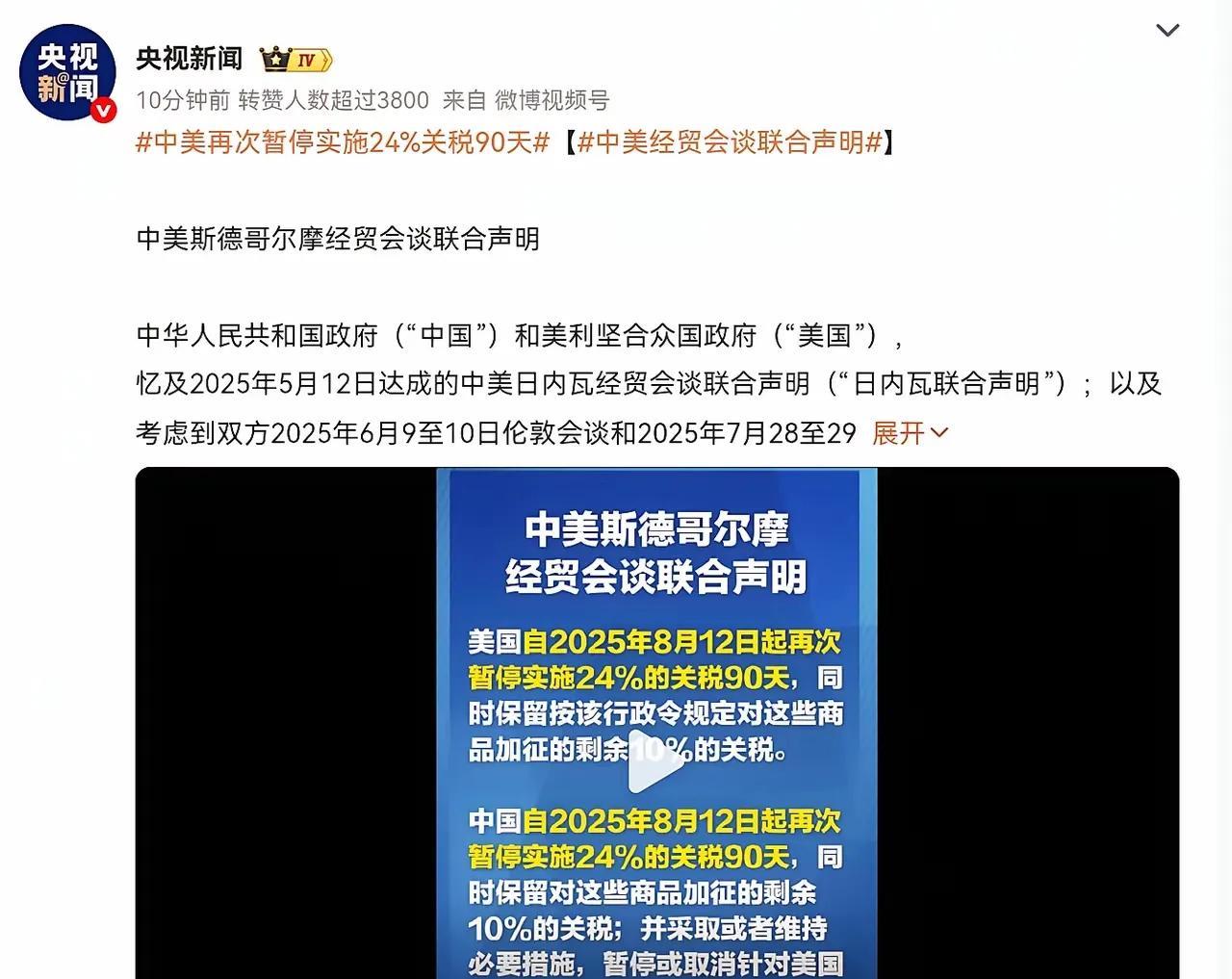

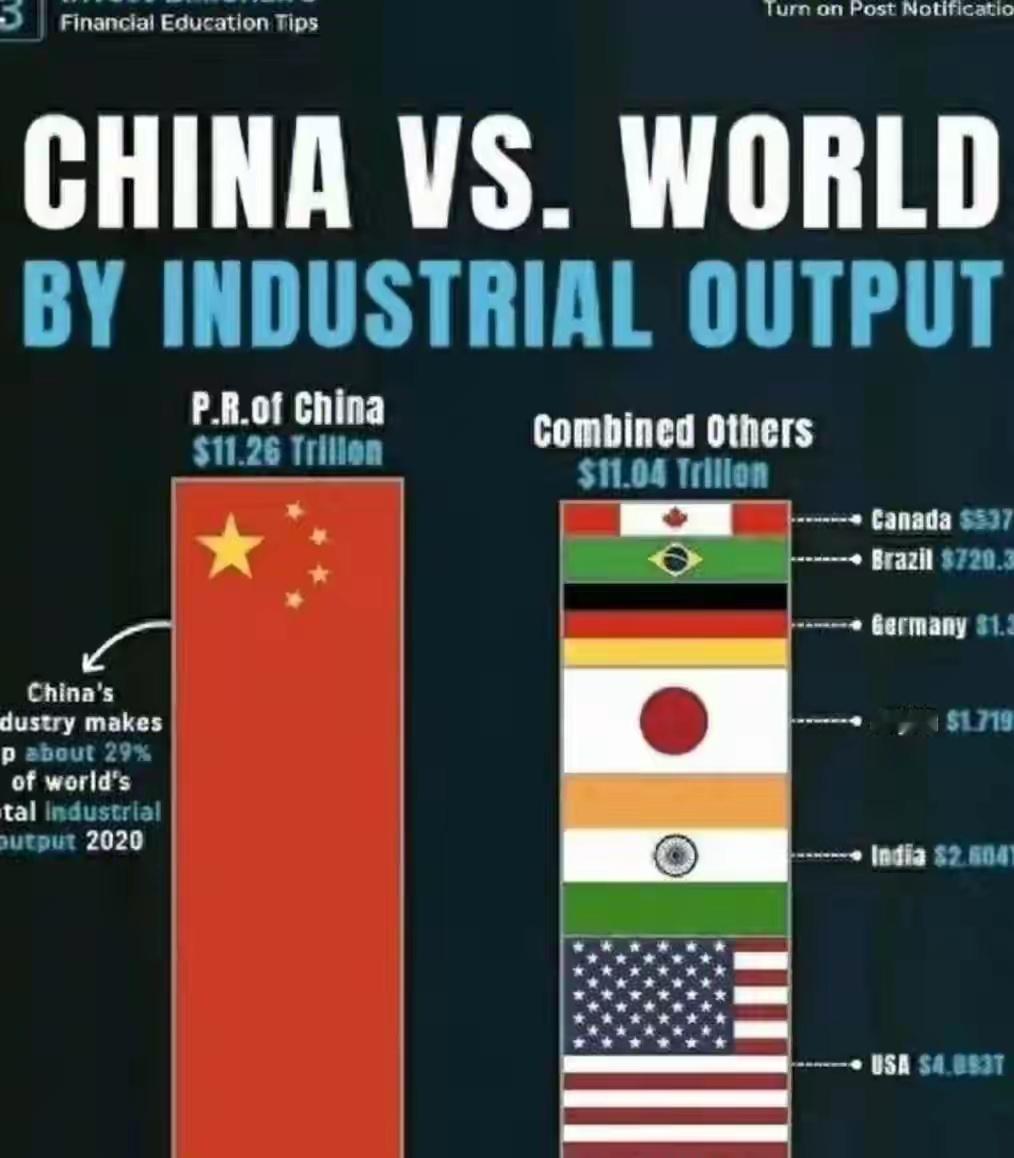

林毅夫认为,如果中美不再进行贸易,那么作为一个拥有全球35%工业产值的大国,中国将不会再购买美国任何高科技产品。 【信源】信源:中国新闻网 林毅夫:如果美国不愿意跟我们贸易 我们也可以把日子过得不错 华盛顿一家智库的会议室里,气氛有些凝重。 几位分析师紧锁眉头,盯着屏幕上的一组数据:2025年第二季度,中国半导体进口额同比骤降27%,本土芯片产能却逆势飙升43%。 更刺眼的是,来自美国的芯片份额,已从三年前的38%跌至12%。这串冰冷的数据似乎指向一个令人不安的答案:他们,好像真的快不需要我们了。 要读懂华盛顿的焦虑,就得翻开那本曾让它引以为傲的历史剧本。上世纪80年代,一纸“广场协议”让日元急剧升值,日本如日中天的半导体产业应声倒下,从此一蹶不振。这段辉煌的战绩,几乎成了美国决策者的肌肉记忆。 如今,他们把相似的剧本搬到了中国身上:一边是关税大棒,试图削弱“中国制造”的成本优势;另一边是技术封锁,从英伟达的AI芯片,到EDA工业软件,再到光刻机,招招都想卡住中国科技的脖子。 在他们的设计里,这套组合拳足以让中国的发展停滞,产业链外流,最终只能回到谈判桌前,接受美国主导的秩序。 谁知,棋局的走向并未按剧本上演。面对封锁,中国没有被动挨打,而是依托其全球第一的工业能力(占全球工业产值35%),展开了一场系统性的突围。 当美国还在为切断几条供应链而沾沾自喜时,中国的实验室里已捷报频传。中芯国际的先进制程良品率正快速爬升,长江存储的闪存技术也让三星的工程师感到了压力,而华为昇腾AI芯片的性能更是让英伟达的部分产品相形见绌。 战线甚至延伸到了上游,美国一度想限制稀土出口,结果军工巨头洛克希德·马丁公司先坐不住了,公开警告称F-35战斗机的生产线将因此停摆。经济学家林毅夫多年前的判断——如果中美彻底脱钩,中国将不再需要美国的高科技产品——正从一种警告变成现实。 更有意思的是,这场封锁的反噬来得又快又猛,最先感到痛的,反而是挥出拳头的美国自己。英伟达CEO黄仁勋在短短三个月内两度飞往华盛顿。 他担心的不是公务舱的飞行体验,而是公司财报上那个占全球营收四分之一的中国市场,丢掉这块蛋糕,华尔街可不会给他好脸色。这种“嘴上谈安全,身体却忙着游说”的场景,在美国企业界轮番上演。 更具讽刺意味的是美国政府自身的摇摆。比如商务部刚对H20芯片“网开一面”,中国的网信办就反手约谈了英伟达,瞬间把博弈的主动权抓回自己手里。一边对中国商品加征关税,一边又不得不允许乙烷、航空发动机等关键物资对华出口,理由也很直白:为了避免本国企业破产。 这种自相矛盾的操作,连《华尔街日报》都忍不住锐评:“关税大棒,最后砸中的是美国自己的脚。”而在民间,层层壁垒也挡不住普通人对性价比的追求,他们通过新兴电商的小包裹豁免服务,源源不断地购买“中国制造”,让所谓的“脱钩”在消费端成了笑话。 这一切,都在将棋局推向终章。我们可以想象一个2025年的画面:深圳的工厂里,工程师们正测试着最新一代的国产GPU;而在硅谷的会议室,一群高管则对着财报上不断下滑的中国区营收愁眉不展。这便是政治“脱钩”与经济深度捆绑并存的新常态。 在此基础上,林毅夫的另一个预测揭示了更长远的图景:到2049年,中国的经济总量或将达到美国的两倍,其人均GDP也将达到美国的一半。到那时,一个规模空前的中国市场将产生巨大的虹吸效应,成为全球技术、人才与资本的汇聚中心。 历史从不简单重复。美国试图复刻昨天的胜利,却碰上了一个拥有完整工业体系和超大市场纵深的全新对手。 眼下的僵局与反噬,或许只是这场世纪博弈的序幕。 当经济发展的客观规律推动力量天平发生根本性倾斜时,一个深刻的问题也摆在了世界面前:未来全球经贸规则的制定权,最终将由谁来主导?这个问题的答案,或许已经写在了经济发展的客观规律里。