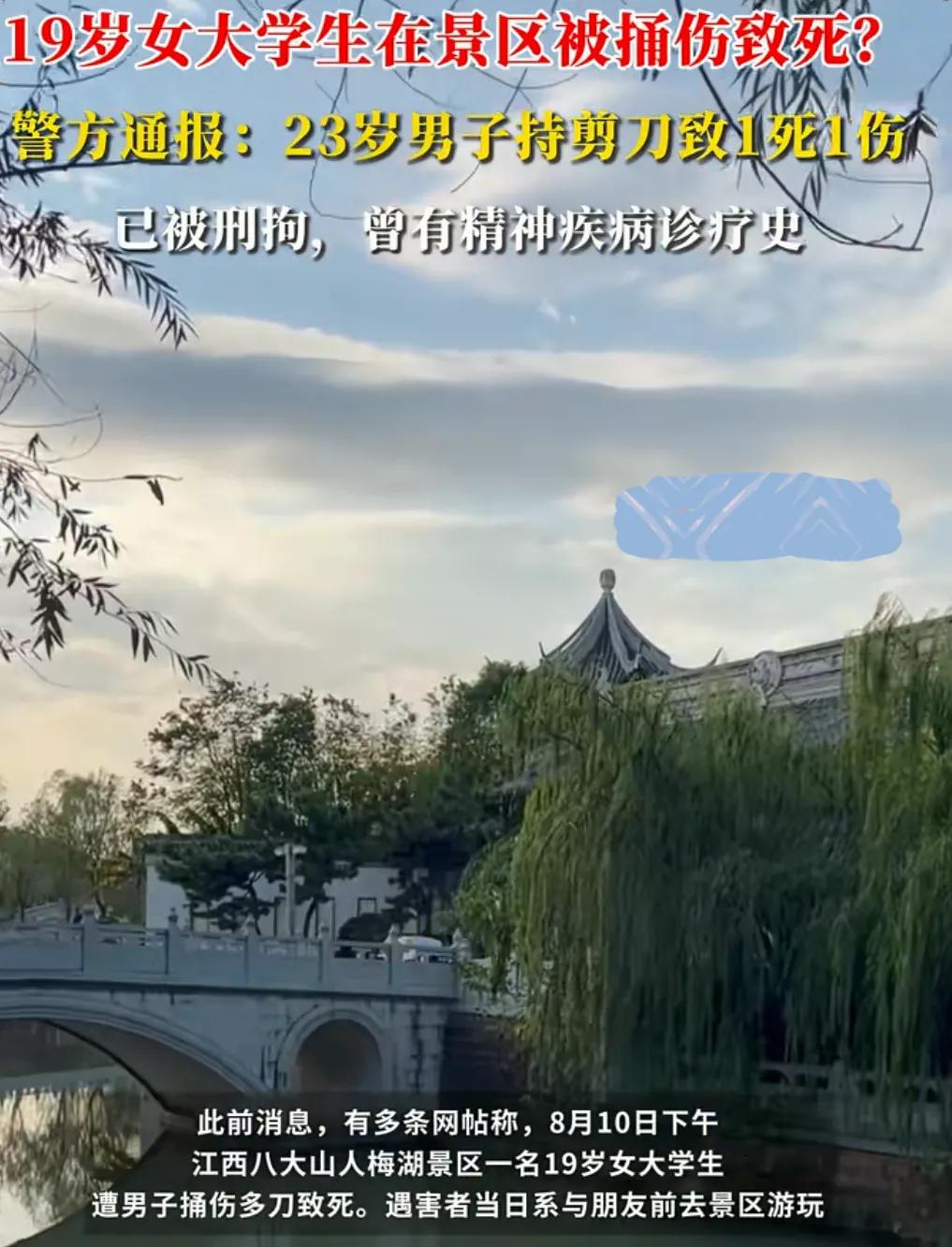

【我们呼吁,#不能继续让精神病成为免死金牌#】8月10日,南昌市青云谱区青云谱路附近发生一起伤人案件,19岁女大学生与朋友旅游时,遭一名男子捅刺多刀身亡。

8月12日,南昌市公安局青云谱分局发布通报称,犯罪嫌疑人席某某今年23岁,有精神疾病诊疗史,已被刑事拘留。

花样女孩无辜遭遇不幸,嫌疑人有精神病史,这些信息再次冲击公众神经,大家在对被害人及其家属表示同情的同时,也对精神病人应当承担刑事责任表达了压倒性的支持态度。

类似的案件不是个例,每隔一段时间我们都要拷问一遍:“为什么精神病人就不需要承担责任?”“如果他不承担责任,那么谁来承担责任?”

对于“精神病人患者也应该承担刑事责任”这一观点,很多法学理论工作者都表达了谨慎的反对观点,甚至还有部分学者认为,“支持‘精神病人行凶一律入刑’带来的是虚幻的安全感”。

但问题是,支持“精神病人行凶一律入刑”这种朴素法感情的第一目的是什么?是为了安全感吗?是为了以后自己可以不被精神病人行凶吗?不说大错特错,但至少重点放错了地方!

刑罚作为一种特殊的“公益诉讼”,第一目的是为了实现群众对于合法权益受损之后的刑罚期待,这种期待优位于刑罚的教育效果。换言之,“杀人偿命”背后的逻辑从来不是如果不偿命,那么就会有人也来杀我,而是杀了人必须“以命抵命”这种最为朴素的法益平衡。而杀人偿命后同时会对其他潜在的杀人冲动带来抑制效果,当然也是刑法所期待的,却并不是一个存在直接因果关系的法律效果。毕竟死刑废除论者往往都是用死刑并不当然会抑制犯罪来做论证的。

对于精神病人无需承担刑事责任的问题,并不是一个所谓的主观和客观这种要件层面的问题,而是一个责任减轻或免除角度的问题,类似于民事责任情形下讨论违法阻却事由中的事项,年龄、精神状态、正当防卫等等均属于这一领域内的事项。

换句话说,在这类违法阻却事由的讨论中,并不是论证是不是明知、故意实施了刑事犯罪亦或者民事侵权,而是当构成要件论证完成之后,出现了法定的阻却从构成要件走向法律效果这一法律推论的事项。

因此,对于精神病人无须或者减轻刑事责任的论证逻辑,其实并不在于很多学者所谓的其并不具备犯罪的故意或者过失,而在于其并不理解其所实施的行为所可能带来的法律效果评价,这两句并不能简单地做并列对待。换言之,主观要件更多地应该评价行为人(无论其是否精神正常)是否知道其正在为的行为,而不是其正在为的行为会带来何种法律效果。

在这样的基础之上,违法性阻却事由在精神病人以及未成年人犯罪上就会形成统一的判断标准了,两者并不是不知道自己实施了“白刀子进红刀子出”的行为,而是他们都不知道这个“白刀子进红刀子出”会带来何种法效果。于是减轻和免除的标准也就来到:我们应该如何期待他们在何种犯罪中达到何种认识上?

在未成年人刑事责任年龄降低的争论和实践中,为何在特定几类案件中能够下降年龄标准,更多的是在法治教育发展的现状、具体实践数据的总结,以及民众的接受程度相辅相成之后科学又民主的产物。尤其对民主的重要度,在这里特别需要强调的是,法律作为社会治理的重要工具,无论其在整个论证过程中如何科学严谨,最终都必须经过民主决策的把关。不是所有符合科学的就一定都体现为法律,要允许民众对于科学的忌惮和担忧。

因此,立法的核心可以理解为:科学论证、学者观点都属于重要的条件,但真正意义的必要条件还是民主决策。换个接地气一点的表达就是:不管科学上如何如何肯定、学者们如何如何赞许,倘若当前民众社会基础无法达成一致,那这个立法也很难说是一个必须且完美的立法。而反过来则应当表达为,对某个立法,无论当前民众社会基础多么多么一致,这个立法也必须经过科学上的论证、各地试点等实践经验的积累之类才能出台。

而在科学的论证上,我们并不能总是把某种观点作为一种先验一般不可动摇。如同即便作为自然规律定理定律一样存在的母子关系认定的“自然分娩主义”,都随着基因母、分娩母的分离而开始出现了动摇一般,任何法律关系乃至权利义务都是一个变动的概念,会随着科学发展、民意变动等等而存在外延的伸缩浮动。

对待精神病人是不是应当承担刑事责任的问题上,其实可被质疑的问题点非常之多。

第一,对于何为精神病,其具体的评价是有门槛的,而且不为公众所简单掌握。这种评价方法的科学性是不是达到刑事法律的要求,无论是立法者还是司法者是不是能够接受,其实是存在质疑的空间的。就好比测谎作为一种统计学工具,因为其科学性的不足被排除出了刑事案件直接证据的范畴一样,精神病认定中是否同样存在统计学或其他非科学化的手段,是难以被完全排除怀疑的。

第二,刑事责任免除和减轻的考量中,不可避免存在一个法益的平衡和加害人挽救可能性的考虑。以未成年人为例,之所以有所免除和减轻,是考虑到未成年人实施犯罪较之成年人更加非理性,其还有挽救的可能性,也能通过替代性的方法进行重新教育。在这些基础之上,作为“公益诉讼”的刑事诉讼,在整体利益不减等的基础上,认定继续挽救能够使得整体社会利益得到提升,进而对未成年人犯罪人员进行减轻和免除刑事责任是存在和理性的。

但是,倘若没有替代性的手段,对于能够完全免除刑事责任的精神病人,是不存在相似的再挽救和再教育的可能性和必要性的,对他们的免除对整体社会利益的修复没有任何增长的空间。唯一的障碍就是内心过不去的道德感,从法解释论上是完全存在将精神病人解释进承担刑事责任的空间的,甚至,这句话本身就陷入了“精神病人免责”这个前提之后的悖论,因为,“精神病人免责”并不是最初始的逻辑,“杀人偿命”才是。本就应该支持“精神病人免责”进行更严密的论证将精神病人解释出免责范围才是。

退一万步,在接受现行法将精神病人推出责任承担范围之外的现状下,我们来到第二个问题:“如果他不承担责任,那么谁来承担责任?”

这里的谁来承担责任不是民事责任,“杀人偿命”追求的从来不是“杀人赔钱”,这里的责任应该聚焦到刑事责任上。毫无疑问,监护人成为了可能的刑事责任承担的对象。这里的刑事责任承担有两种可能性,一种是替代或者说连带承担精神病人所犯刑事罪名的责任,一种则是因为监督管理失责之后的责任。

在第一种情形下,如果能够查明存在监护人故意将精神病人向被害人实施加害行为的,那从间接正犯的视角,可以将监护人直接纳入本罪之中。而即便是疏忽大意存在过失,也有类似的饲养的犬只咬死咬伤他人后,主人被定过失致人死亡的判例(2025陕05刑终55号)。

而且我们如果回到民法典侵权编中,第1188条规定:无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,由监护人承担侵权责任。从这一条文我们可以很明显地看出,在民事侵权领域,监护人已经不是承担侵权的补充或是替代责任了,而直接承担侵权责任本身。这一显然对法律关系责任承担的突破,很难说在将来没有进入到特定刑事领域的可能性。

而第二种情形则更具有在当前法治环境下发展的可能性,即监护人虽然不需要承担例如故意杀人本罪的刑事责任,但因为其存在的监护责任,则需要承担怠于履行监护责任所带来的刑事责任。无论是刑法138、139的教育设施重大安全事故罪、消防责任事故罪;还是408以及408之1的环境监管失职罪以及食品、药品监管渎职罪,都能给精神病人犯罪的监护人刑事责任承担带来指引。

最后的最后,在法律领域,任何一个名词都是中性词而不带褒贬的,其前所冠的定语以及具体的实务操作,才是将其褒贬化的原因所在。所以不是“死刑废除论”“精神病人免责”才是正确,任何法律制度的生或者灭都必须以贴合当前社会的发展和民众的法治观为基准线,在此基础上进行科学的、理性的论证和大量的实务经验的总结才是合理的选择。一味地牢守从某个教授那学来或从某本书上看来的观点,以此作为“祖宗家法”,绝不是一个合格的法律研究者甚至法律工作者应有之意。(文/华东师范大学法学院副教授 徐文海)#19岁女大学生景区内遭捅多刀身亡#