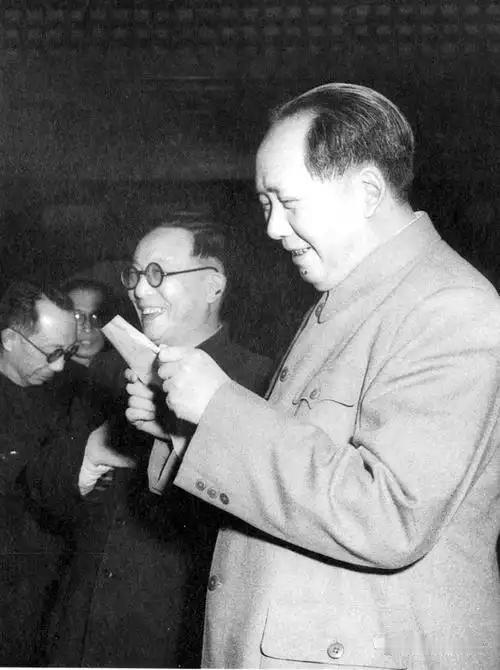

1969年7月,毛主席问高碧岑:“中国北临苏联,南临印度,东临日本。如果他们联合起来,从四面八方攻击中国,我们怎么办?” 这个看似假设的问题背后,是当年中国面临的真实困境:苏联在中蒙边境陈兵百万,勃列日涅夫政权正密谋对华“外科手术式核打击”;印度在1962年战败后持续增兵藏南,尼赫鲁的“前进政策”阴影未散。 日本佐藤内阁与美国签订《美日安保条约》修订案,将钓鱼岛纳入所谓“防卫范围”。三道战略压力如同绞索般向中国咽喉收紧,而毛泽东的设问直指大国生存的核心命题:如何在多线受敌的绝境中破局。 当时中国的应对之策充满战略智慧。毛泽东并未选择硬碰硬的正面对抗,而是启动“三线建设”工程,将核心工业迁至云贵川腹地。 四川绵阳的核九院隐藏于大巴山深处,重庆的常规兵器基地依托长江天险构筑工事,贵州的011航空基地在喀斯特溶洞中秘密组装战机。这种纵深布局形成了一道纵深2000公里的战略缓冲带,即便敌军突破边境,也难以摧毁中国的战争潜力。 更精妙的是心理战术:当苏联威胁核打击时,中国通过《人民日报》发布“七亿人民七亿兵,万里江山万里营”的豪言,同时秘密实施“长城工程”,在太行山脉开凿5000公里地下坑道网,可掩护百万人口转移。虚虚实实的应对让苏联始终不敢轻举妄动。 历史总在轮回中验证真理。2025年初,印度海军司令在防务论坛扬言“联合日本制衡中国海上力量”,但现实却充满讽刺:日本因福岛核污水排放遭印度水产品禁令,两国贸易逆差飙升至370亿美元;印度嘴上喊着联日抗中,却低价购入俄罗斯原油转售欧洲牟利。 所谓战略同盟在利益面前脆弱不堪,恰如1969年苏联因担忧两线作战不敢放手东进,印度忌惮中国对巴基斯坦的军事支持而畏首畏尾。霸权联盟的本质从未改变,利益链条远比理想口号更易断裂。 当代中国的战略纵深已从地理空间拓展至技术维度。2024年印度宣称获得中国霹雳-15导弹残骸并移交日本研究,却未料到该导弹植入“自毁芯片”和电磁干扰涂层,关键数据接触空气72小时即失效。 类似技术陷阱遍布中国高端装备:高超音速导弹的乘波体结构采用自反应材料,遭遇逆向工程时自动晶格重组;潜艇声纹数据库每48小时动态加密更新。当对手沉迷解剖“昨日武器”时,中国六代机“白帝”已进入超燃冲压发动机测试阶段,科技代差正在重构新时代的“山川险阻”。 核威慑体系的演化更体现东方智慧。毛泽东时代“核潜艇一万年也要搞出来”的决绝,在当今进化为非对称核战略:当美俄陷入数万亿美元核武库维护陷阱时,中国将核弹头控制在美俄1/7规模,却通过东风-27(20倍音速)和096型核潜艇搭载的“巨浪-3”实现全球覆盖。 2023年部署的“拒止-201”系统融合太空动能拦截与量子加密通信,用300枚核弹头达成等效威慑。核战争的胜负天平,早已从数量竞赛转向质量博弈。 经济与国防的深度融合成为破局新范式。1956年毛泽东在《论十大关系》中提出“降低军政费用投入经济建设”的辩证思想,如今在半导体领域得到极致演绎:合肥长鑫存储的晶圆产能占全球19%,既是GDP增长引擎,又为精确制导芯片提供源头保障。 宁德时代固态电池能量密度突破500Wh/kg,既驱动新能源汽车抢占国际市场,又为单兵外骨骼提供持久战力。 稀土产业链的控制更具战略价值,中国掌握全球60%稀土精炼产能,日本90%的高性能磁材依赖中国出口。当印度试图联日打造“去中国化”军工链时,连侦察卫星的永磁电机都难以国产。 外交破局智慧穿越时空依然闪光。1969年毛泽东批准“乒乓球外交”叩开中美关系大门;而今中国以“一带一路”构建陆海联动网络:中俄天然气管道东线年输气量达380亿立方米,RCEP框架下中日韩贸易额突破7200亿美元。 最精妙的博弈发生在科技领域:当美日荷联合封锁光刻机出口,上海微电子的28nm光刻机实现量产,华为联合中芯国际完成5G芯片去美化,ASML反而因失去24%的中国市场股价暴跌。 日本汽车业为摆脱中国稀土依赖,将电池厂迁往九州岛导致成本激增34%,所谓“友岸外包”沦为战略幻觉。 回望1969年那个闷热的七月夜晚,毛泽东的忧患意识早已转化为民族基因。当日本防卫省报告承认“拦截高超音速导弹成功率低于18%”,当印度智库哀叹“半导体计划因缺乏稀土夭折”,历史给出了清晰结论:真正的战略纵深不在崇山峻岭间,而在持续创新的科技壁垒里。 终极安全屏障不在核弹头数量,而在非对称博弈的智慧中;破局之道从不是硬碰硬的对抗,而是你打你的原子弹,我打我的手榴弹,用体系化的创新将绞索化为阶梯。