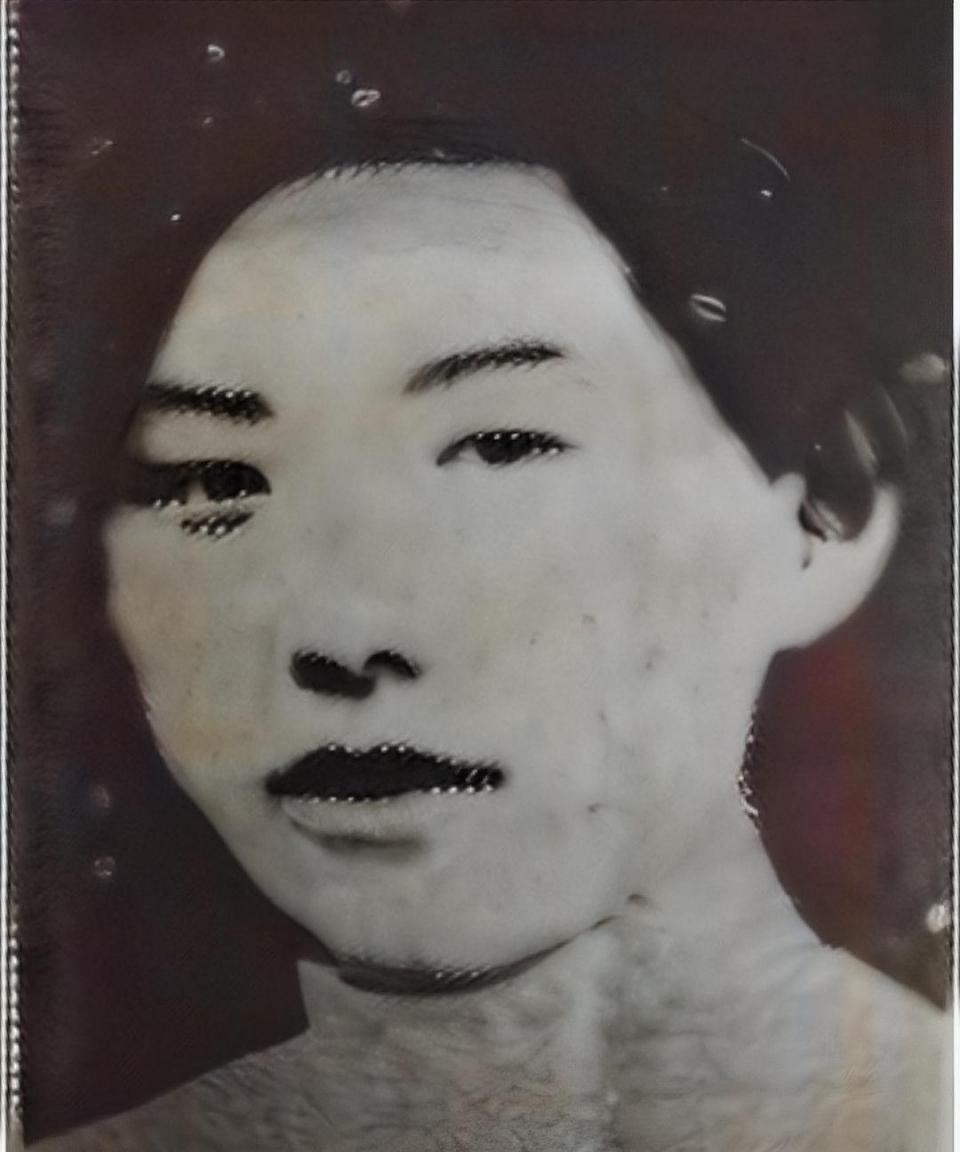

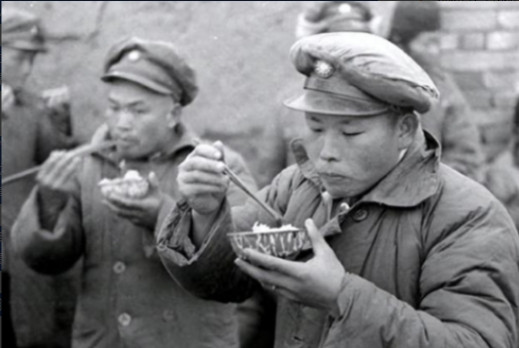

抗日女英雄赵毓政:临死前高喊抗日 赵毓政,1906年出生在安徽砀山一个普通家庭。她的童年并不宽裕,早年丧母,由祖母带大。一个女孩子,从小靠自己一路念书,1923年考进江苏徐州省立第三女子师范。当时女孩子上学已属不易,而赵毓政不仅读成了,还在学校里出类拔萃,成绩优异,能言善辩,组织能力强,很快成了师范里的风云人物。 她原本完全可以走一条稳定的路:教书育人,一辈子在讲台上平安度过。可偏偏赵毓政不愿意“安分守己”。1926年,她刚毕业没多久,正值北伐战争前夜,她竟然放弃了留校任教的机会,回乡动员群众、宣传革命,迎接北伐军。她不觉得一个女人只能在屋子里过一生,她觉得“国家的事,人人有责”。 九一八事变后,全国上下风声鹤唳,赵毓政没有沉默。她在学校里组织学生宣传抗日,查禁日货,还设了个“爱国储蓄箱”,用师生们省下的钱为前线义勇军缝制棉衣和手套。她不搞表面文章,她是真动手、一针一线做衣服的那种人。 那年,她还写了一首诗:“缝衣缝衣复缝衣,我为战士做棉衣。” 到了1937年,卢沟桥事变后全国沦陷的速度让人措手不及。赵毓政决定不再只是后方支援,她要真正上前线。她动员了弟弟赵毓民和一批家乡青年,奔赴革命圣地延安。但因为路线问题,最后他们到了河南潢川,进入国民党五战区的“抗敌青年军训团”。 在这儿,赵毓政成了女生中队长。之后,他们被编入“江苏工作大队”,她继续担任指导员,带着这群年轻人,在宿迁、沭阳等地宣传抗战。 说实话,这种工作一点也不轻松:你既要克服环境之苦,又得小心日军的突袭,更重要的是,你得激发老百姓的抗日热情。在物资匮乏、民心动摇的时候,这种宣传远比纸上谈兵困难得多。赵毓政带着队伍,挨家挨户动员群众,还演抗日话剧,办简报,传达法令。有一次她说:“抗战是靠百姓打出来的,不是靠将军说出来的。” 她知道,要让百姓理解“抗战为何而战”,需要的不仅是口号,而是耐心、信任和实际行动。 1941年,一次突袭彻底改变了赵毓政的命运。 那年2月27日,她和队伍驻扎在北荒庄,突遭日军包围。政工大队是非武装单位,连一支枪都没有。赵毓政临危不乱,组织撤退。但毕竟对方是日军,几路包抄下来,队伍还是被冲散。次日,她在丰砀交界被俘。 关进牢里之后,她选择绝食。日军对她又打又拉,又是优待,又是威逼。赵毓政丝毫不动,敌人想招降,她就当面骂,骂得那些汉奸恨不得钻地缝。有个日本军官说:“她不是一般人。”是的,她不仅不是“普通人”,她是让敌人害怕的中国人。 在狱中,她曾被短暂软禁于曾经工作的文庙小学。物是人非,她写了好几首诗表达悲愤,句句有血有泪。 “弦歌盈耳今何在?孤愤满怀热泪泫!” 这不是感伤,而是对亡国之痛的真实记录。 她本有机会活下来。 那年她生了病,伪政权允许她去唐寨姑母家休养。她却绕道跑到徐州请求继续参加抗战。有人劝她:“你都病了,何必再折腾?”她回答:“我还有一口气,就不该躲起来。” 后来,1942年3月12日,她在前往慰问烈属的途中再度被捕。这次敌人不再讲什么“感化政策”,直接上刑。十指穿钉、狼犬撕咬,极尽酷刑,赵毓政咬紧牙关,一言不屈。还趁机甩了宪兵队长山崎一个耳光。 这个耳光,不是泄愤,而是一种蔑视:你要用尽你们的力量对付一个手无寸铁的女人,可你永远无法摧毁她的信念。 1942年3月26日午后,赵毓政被带到黄口车站刑场。 日军提前挖好一口土坑,围观的百姓被强迫到场。宪兵队长山崎对她说:“再给你五分钟考虑时间,降则生,不降立死。” 她冷笑了一下,说:“尔等恶魔,猪狗不若,尚喋喋也!” 然后自己跳入坑中,转身整理了一下头发,平静地说:“这坑太浅,给我再挖深些。” 她向故乡、父母行了最后的跪拜,然后对群众喊话: “我死后,要为我多扎纸枪纸马,我将化为厉鬼,横马持枪,将日本侵略者赶出中国去!” 最后高呼:“打倒日本帝国主义!中华民族万岁!” 话音未落,枪声响起,赵毓政扑倒在土坑里。 她的遗言,不是要百姓哀悼,而是让大家继续抵抗。 她死后的那一年,全国多地报纸为她报道,成都、重庆都为她召开追悼会。很多老报人、教育家为她写悼词、挽联,写她是“芒砀奇女子”“碧血丹心不朽”。她的母校、她的家乡,都在纪念她。 砀山县后来把她出生的“察院街”改名为“毓政街”。 我们今天再看她的一生,其实能感受到那种来自平凡却坚定的力量:一个从农村走出的女子,靠着教育、信念和勇气,硬是走成了一个民族的脊梁。 她说:“生死事小,气节事大。” 这句话,不需要文艺加工,本身就已经震耳欲聋。 今天我们讲赵毓政,不是为了感动而感动,而是要记住:这片土地的自由和尊严,从来不是天上掉下来的。 她曾高呼“中华民族万岁”,如今这个国家还在继续走着,她也从未真正离开过。 她的墓可能没有鲜花簇拥,但她的名字,值得我们一遍一遍地念。