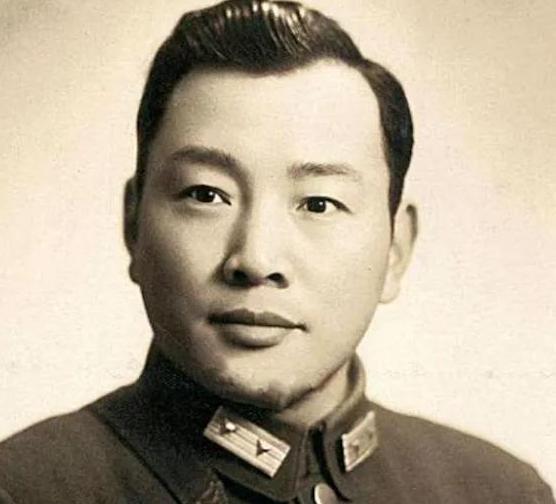

1985年,宋希濂急冲冲地跑去机场。见到陈赓的妻子傅涯后,他将一沓钱交给她,说:回到祖国后,帮我一个忙。 宋希濂和陈赓,都是湖南湘乡人。咱们常说“无湘不成军”,这片土地上的人,骨子里就带着一股倔劲和血性。1924年,两个热血青年一前一后,都考进了那个后来名震天下的黄埔军校,成了一期同学。 那时候的黄埔,条件差得要命,睡的是大通铺,吃的是糙米饭。但人心是热的。陈赓比宋希濂大几岁,性格也更活泼,天生就是个“社交牛人”。他看宋希濂这个小老乡有点内向,就主动拉着他,吃饭、训练、站岗,几乎形影不离。在那个连明天在哪都不知道的年代,一份来自老乡的关照,比什么都珍贵。 陈赓当时已经是秘密党员,思想活跃,是黄埔三杰之一,身边围着一帮进步青年。宋希濂呢,虽然没急着站队,但心里对共产党的主张是认同的。他跟着陈赓,听周恩来先生讲课,听廖仲恺先生谈革命。那些关于国家和民族未来的讨论,像一颗颗火种,点燃了他心里的光。 可以说,在黄埔那段岁月,是他们一生中最纯粹、最没有隔阂的时光。他们是同窗,是战友,更是能把后背交给对方的兄弟。只是他们谁也没想到,命运的岔路口,来得那么快。 1926年的“中山舰事件”和1927年的“四一二”,像两把快刀,硬生生把国共两党从合作劈向了决裂。 黄埔军校里,气氛瞬间变得紧张诡异。昔日的同学,一夜之间就要盘问对方的信仰。陈赓是坚定的革命者,他看透了蒋介石的为人,毅然决然地选择了自己的道路。 宋希濂却陷入了犹豫。他不是不相信革命,只是他身上有太多旧式文人的审慎和现实考量。他想找一条更“稳妥”的路。就在这个当口,蒋介石向他伸出了橄榄枝。一边是前途未卜的革命理想,一边是唾手可得的权力和地位。宋希濂最终选择了后者,这一步,让他和陈赓站到了对立面。 两人分道扬镳,再见面时,已是沙场上的对手。外人看,他们是水火不容的敌人。但只有他们自己心里清楚,那份从黄埔带出来的兄弟情,从未真正熄灭。 1933年,陈赓在上海因叛徒出卖而被捕。蒋介石知道后,亲自审问,想让他“为党国效力”。陈赓是什么人?那是连死都不怕的硬骨头,当场就把蒋介石顶了回去。老蒋下不来台,动了杀心。 消息传出,宋希濂急得像热锅上的蚂蚁。他当时已经是国民党的主力师长,深得蒋介石信任。他冒着断送自己前程的风险,四处奔走,联络黄埔同学,一起向蒋介石求情。他甚至当着老蒋的面立下军令状:“校长,陈赓曾救过您的命。他若有不轨,我宋希濂拿人头担保!” 这份情,蒋介石不能不认。最终,在宋希濂等人的周旋下,陈赓被“睁一只眼闭一只眼”地放了。这件事,宋希濂从未对外声张,但陈赓心里跟明镜似的。这笔救命的“人情债”,他记了一辈子。 1949年,大西南。国民党兵败如山倒。时任“华中剿总”副总司令兼第14兵团司令的宋希濂,成了蒋介石在大西南的最后一根“救命稻草”。 他心里清楚,这场仗,输定了。但他军令在身,只能硬着头皮打下去。最后,兵团被围,弹尽粮绝。绝望之际,宋希濂举枪对准了自己的太阳穴,想以死殉职。但就在扣下扳机的前一秒,他犹豫了。最终,他被解放军俘虏,关进了重庆白公馆。 成为阶下囚的日子是灰暗的。就在宋希濂心如死灰的时候,一个熟悉的身影出现在了铁窗外。 是陈赓。 此时的陈赓,已是战功赫赫的解放军大将。他没有以胜利者的姿态出现,没有一句说教。他看着形容枯槁的宋希濂,只是像老朋友一样,平静地问了一句:“我们有多少年没见了?” 就这一句话,让宋希濂这个在战场上流血不流泪的硬汉,瞬间泪流满面。 那一次会面,他们聊了很久。从黄埔的初见到后来的分道扬镳,所有的恩怨、误解,似乎都在那一刻烟消云散。临走时,陈赓拍了拍他的肩膀:“好好改造,争取早日新生。你是个将才,国家还需要你。” 1959年,宋希濂作为第一批特赦战犯,走出了高墙。在门口等他的,正是陈赓。两人相视一笑,一切尽在不言中。 可惜,相聚的时光总是短暂。1961年,陈赓因心脏病在上海逝世,年仅58岁。宋希濂得知消息,悲痛欲绝,亲自赶赴上海吊唁。在陈赓的追悼会上,他写下了一副挽联,情真意切,感人至深。 后来,宋希濂去了美国定居。身在异国他乡,他无时无刻不挂念着故土,挂念着这位长眠于地下的兄弟。他积极投身于祖国的和平统一事业,成立了“中国和平统一促进会”。有人不解,问他图什么。他只说:“这是我与一位故人的约定。” 到了1985年,当他得知陈赓的夫人傅涯要来美国时,他急匆匆地赶到机场,不是为了别的,就是想拜托傅涯,替他去看看那位老兄弟。 他塞给傅涯2000美元,在那个年代,这是一笔巨款。他说:“这是我的一点心意,请你回国后,替我到八宝山,为陈赓买一束最好的花。再替我告诉他,我……一切都好,勿念。” 话未说完,已是老泪纵横。