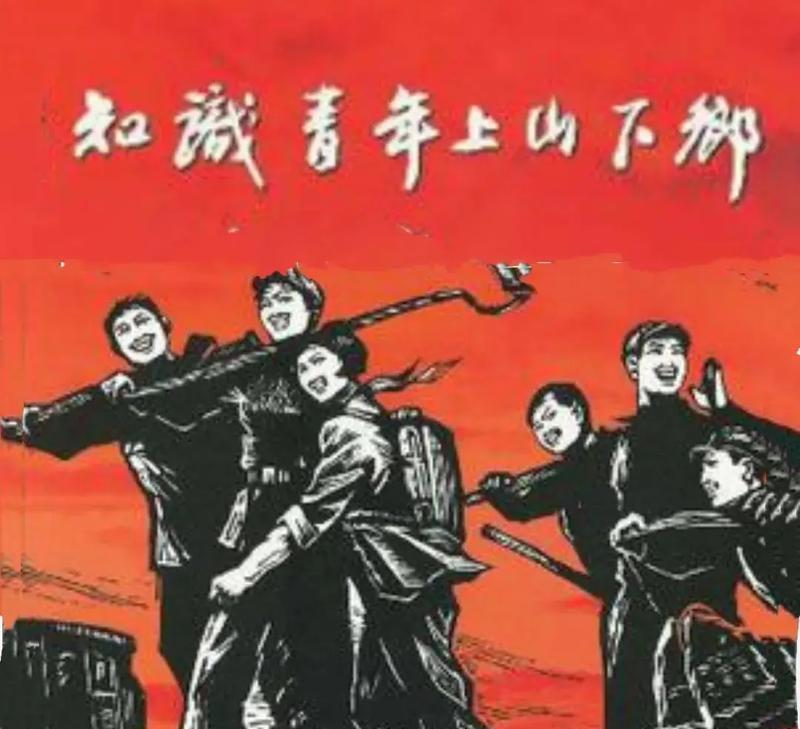

1978年,上海一男知青为了回城,抛弃了农村妻子。分别时,妻子哀求地说:“带着我吧!”男知青却头也不回的走了。没想到,留给自己的却是终身悔恨…… 白晓峰不是天生凉薄,他是1973年到的这个村子,一个刚初中毕业的上海少年,对农村的一切都陌生得可怕。扛锄头磨破手,挑担子压肿肩,吃的是拉嗓子的窝窝头,住的是漏雨的土坯房。那会儿,他心里唯一的念想,就是“回家”。 就在他快撑不下去的时候,李云出现了。这个村里最普通的姑娘,话不多,但心眼好。看白晓峰一个城里娃吃不饱,就把自己省下的口粮偷偷塞给他;看他衣服被树枝划破了,就着昏暗的煤油灯,一针一线地给他缝补好。 人心都是肉长的。在那个一无所有的环境里,这种不掺任何杂质的温暖,是能要人命的。 两年后,他们结婚了。没有三金彩礼,没有像样的酒席,就在那间小土房里,贴上一张红双喜,李云把自己唯一的嫁妆——一床崭新的印花被单,铺得整整齐齐,笑着对白晓峰说:“以后,咱就是一家人了。” 婚后那几年,是白晓峰在农村最安稳的日子。每天下工,老远就能看见自家烟囱的炊烟,推开门,李云总会端上一碗热乎乎的玉米粥。那份踏实,让他甚至有过一瞬间的念头:要不,就在这儿过一辈子算了? 可“回城”这两个字,就像魔咒一样,始终在他心里盘旋。1978年,政策的春风终于吹来,知青大返城的浪潮开始了。白晓峰压在心底的火焰,“腾”地一下就烧了起来。他彻夜不眠,跑公社,盖公章,办手续。他知道,这是他离开这片土地唯一的机会。 李云看在眼里,疼在心里。她没读过多少书,但她不傻。她知道,丈夫的心,要飞走了。直到白晓峰收拾好行李的那天,她才颤抖着问:“那我……咋办?” 白晓峰沉默了,他能给她什么?让她跟着自己去住集体宿舍,去被人指指点点?他不敢想。 于是,他的“头也不回”的走了,一半是回城的决绝,另一半,或许是没脸回头。 回到上海的白晓峰,确实过上了他梦寐以求的城市生活。进了工厂,当了工人,后来凭着文化底子和努力,一步步干到了车间主任。他也重新组建了家庭,娶了一位城里的妻子,有了孩子。一切看起来都挺圆满。 可只有他自己知道,心里有个角,塌了。他不是没想过打听李云的消息。可是在那个年代,一段“农村婚姻”是他回城档案里极力想抹去的“污点”。他怕,怕影响现在的生活。后来,从回乡的同批知青口中零星得知,李云没有再嫁,一个人拉扯着一个收养的孤女,日子过得挺苦。 时间就这么过了二十多年。白晓峰退休了。心里的那个空洞越来越大,悔恨像藤蔓一样,把他缠得透不过气。他终于鼓起勇气,踏上了南下的火车。 他凭着记忆和打听,找到了李云的家。推开院门,一个头发花白、满脸皱纹的女人正在院里喂鸡。他试探着喊了一声:“李云?” 那个女人猛地回头,浑浊的眼睛盯了他半天,才认出来。她的嘴唇哆嗦着,没说出一句话,只是默默地转身进屋,给他倒了杯水。 屋里收拾得很干净。墙上,最显眼的位置,挂着一张白晓峰年轻时穿着知青服的照片,相框的边角都被摩挲得发白了。白晓峰的眼泪,“唰”地一下就下来了。他从兜里掏出一沓钱,哆哆嗦嗦地递过去,想说点什么补偿的话。 李云却摆摆手,推开了。她指了指院里新建的二层小楼,平静地说:“我过得挺好,女儿女婿都很孝顺,不缺这个。” 她没有一句抱怨,没有一句指责。 这种平静,比任何歇斯底里的哭喊都更有力量,也更让白晓峰无地自容。 临走时,李云送他到村口。还是当年那个地方,李云站住了,轻声问了一句,像是在问自己,也像是在问他:“当年,你咋就不能回一下头呢?” 白晓峰再也忍不住了,一个年过半百的男人,蹲在地上,像个孩子一样嚎啕大哭。 白晓峰回了上海,再也没去过皖北。他把那张年轻时的照片要了回来,和那双李云给他缝了补丁的袜子放在一起,成了他余生唯一的念想。 回到2025年的今天,根据国家统计局2024年公布的一些人口数据侧面分析,当年上山下乡的“老三届”知青,如今普遍年龄在70岁到75岁之间,正是当代中国城市老龄化人口中一个非常特殊的群体。他们年轻时经历了物质和精神的双重匮乏,中年又赶上改革开放的浪潮,很多人的人生,就像白晓峰一样,充满了巨大的断裂和选择。 白晓峰的悔恨,不仅仅是对李云一个人的亏欠。他后悔的,是在人生的十字路口,为了一个看似更光明的“前途”,亲手斩断了自己最真挚的一段过往。他以为自己奔向了天堂,却不知道,那个被他抛弃的“地狱”,恰恰藏着他这辈子最需要的东西——一份可以让他安稳睡去的情感归宿。 白晓峰用一生的悔恨,买了一个教训:人生有些债,是没办法还的;有些错,是没办法弥补的。他赢回了朝思暮想的上海,却永远地弄丢了那个在寒风中为他煮玉米粥、把他的脚放进怀里暖的女人。