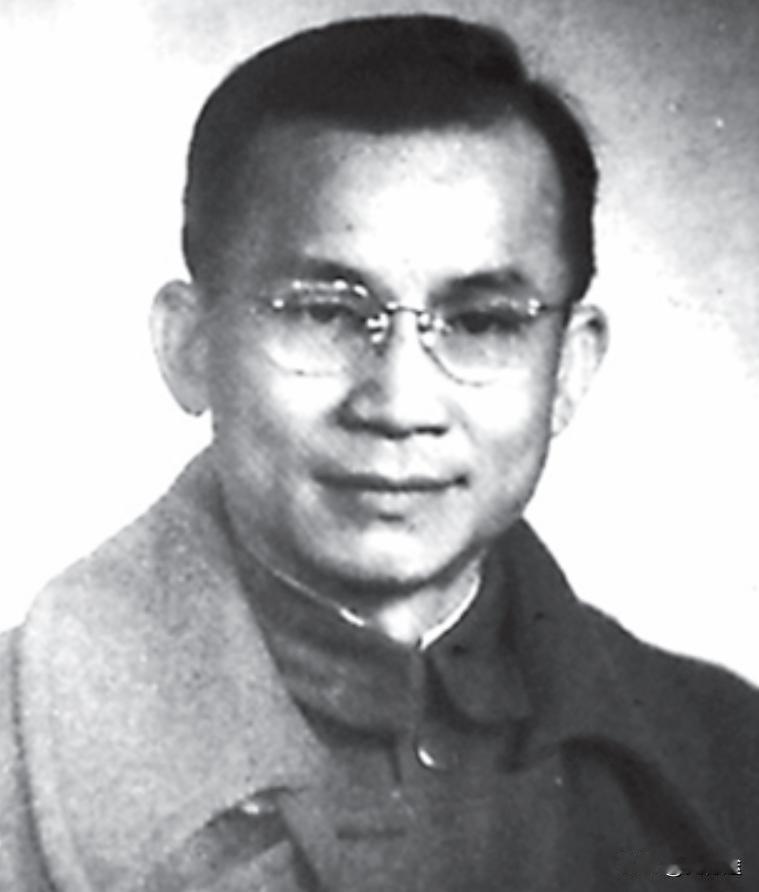

1969年,在九大的主席台上,发生了这样一个特殊的画面,一位身着六五式军装的老人独坐在第二排的走廊上,看过党和国家大会开幕式的朋友们都了解,大会主席台都是整整齐齐地落座。这位老者是谁,又发生了怎样的故事? 徐海东出生于1900年湖北黄陂一个窑工家庭,从小从事烧窑劳动,长达十余年。1925年加入中国共产党后,他接受军事训练,参与北伐战争,并在鄂豫皖地区领导武装斗争 1927年黄麻起义爆发,他组织农民自卫军,建立基层武装力量。1930年代,他担任红军部队领导职务,指挥多次战役,如围攻七里坪等行动。 红二十五军长征期间,他率部穿越敌军封锁,跋涉数千里抵达陕北,为中央红军北上提供支援。在整个革命战争中,他参与陕甘地区反围剿,确保部队安全转移。 战场生涯中,他负伤九次,包括枪弹和刀剑伤,留下十七处疤痕,最严重一次昏迷数日,导致永久残疾。新中国成立后,他在北京和大连休养,健康逐步衰退,到1960年代末,已需轮椅辅助行动。 1969年春,中共第九次全国代表大会筹备时,中央审阅代表名单,初稿因其身体原因未列入。毛泽东审阅后,多次指示必须邀请他出席,强调他对革命贡献巨大。周恩来传达此决定,他表示无论身体如何,都要参加会议。 他身穿六五式军装,坐在轮椅上。其他代表入场后,注意到他的位置。毛泽东率领导集体入场后,环视会场,连问三声徐海东是否出席。他回应后,试图起身敬礼,但未能完全站立。 毛泽东走近与他握手。会场响起掌声。会议期间,他参与选举环节,写好选票后,请王震帮忙投递。 王震应允。整个大会,他全程出席,尽管行动不便。这次出席成为他最后一次公开露面,体现了老一辈革命家对党忠诚的实际行动。会议闭幕后,他返回休养地。 大会结束后,徐海东返回大连休养,身体状况继续恶化。1969年10月,他被转移到河南郑州安置。1970年3月,他在北京医院住院,病情加重,陷入昏迷。3月25日逝世,享年70岁。 遗体安葬在北京八宝山革命公墓,党和国家举行追悼会,肯定其一生贡献。他一生投身革命,负伤多次,晚年虽病痛缠身,仍保持对党的事业支持。这种坚持反映了革命军人本色,对后人具有现实启示。 徐海东的革命经历源于基层窑工生活,这让他深刻体会民众疾苦,从而坚定投身武装斗争。他在鄂豫皖根据地发展红军队伍,注重游击战术,多次击溃敌军进攻。 长征中,红二十五军独立行动,先期到达陕北,建立根据地,为后续部队奠基。负伤记录显示,他常身先士卒,如1934年独树镇战斗中重伤昏迷。新中国成立后,他虽休养,但仍关注军事事务。 九大出席事件突出领导层对他功劳的认可,体现了党内同志关系。这种历史细节提醒人们,革命成功靠集体努力,每位参与者贡献不可忽略。 徐海东的军事生涯强调实战经验,他从普通战士升至军长,指挥红二十八军等部队。抗日战争时期,他率部开赴前线,尽管伤病复发,仍坚持工作。 1955年授衔大将,位列第二,反映其战绩。晚年健康问题源于积累伤病,如肺结核等。九大筹备中,名单调整过程显示党内决策注重历史功勋。他的出席不仅是个人荣誉,更是革命精神的延续。逝世后,追悼活动肯定其作用,这对当代人理解忠诚有借鉴价值。 徐海东家族为革命牺牲多人,这体现他个人与家庭的付出。他在陕北会师中发挥作用,帮助红军巩固根据地。长期负伤导致晚年依赖医疗设备,但九大时仍克服困难出席,显示意志力。 逝世前,他在北京治疗,无力回天。这种经历教导人们,革命道路充满艰辛,需珍惜来之不易的成果。他的故事接地气,源于普通出身,却通过努力成就大事,对普通人激励大。 徐海东的故事告诉我们,历史人物的贡献往往源于日常积累。他从窑工到将军,靠的是对理想的执着。负伤九次却不退缩,这种精神在九大出席中体现得淋漓尽致。逝世后,他的遗产在于教育后辈,革命需要一代代传承。现实中,许多人面对困难时,可从中汲取力量。 徐海东的生平和九大事件,引发对革命历史的思考。你对这位老者故事有何感悟?欢迎在评论区分享看法,一起讨论那些特殊画面的深意。