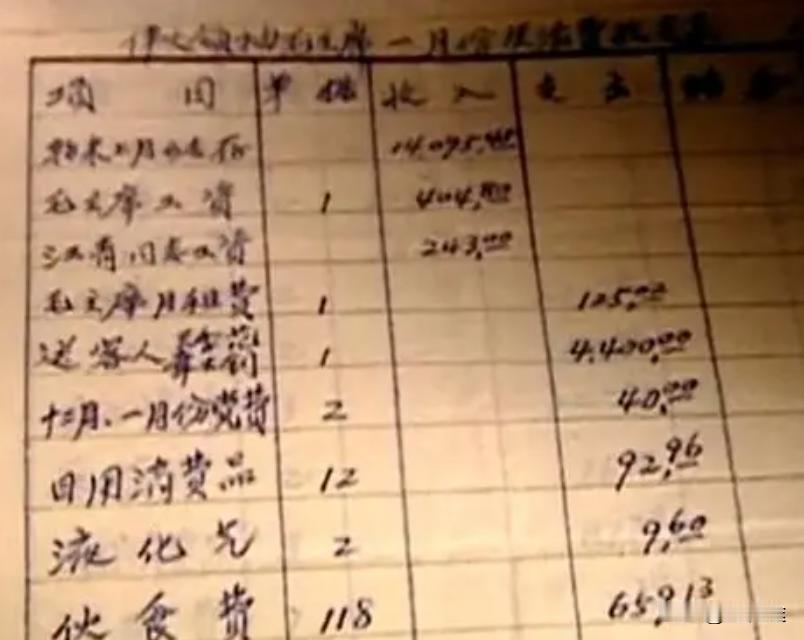

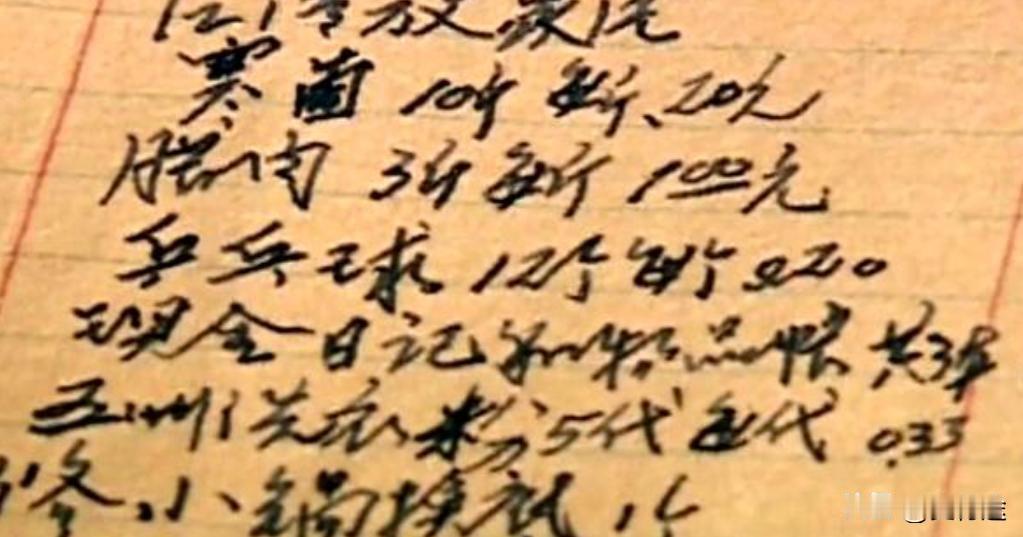

毛主席去世时,他的遗产真的有上亿元吗? 那桩传闻闹得大时,我听一个老记者摇头说,那就是茶馆里的热闹话。 八十年代末九十年代初,不少人爱在热水瓶咕嘟咕嘟的声里,端着搪瓷缸聊点所谓“内幕”,毛泽东去世时留下上亿元遗产的说法,就是在这样的闲话堆里生了根。 有人拍着桌子算:“《毛选》卖了多少册,一册多少钱,你往上乘!” 说得像是眼见着金条往屋里堆。 可见过账本的人,连笑都懒得笑,只翻手一挥,那意思——真没那回事。 账本不是别人传的那些“黑皮封面机密档”,而是一本本薄薄的簿子,纸页被岁月泡成了茶色。 九十年秋天,在中南海某栋楼的地下室,搬遗物的人在一个角落翻出这堆簿子时,灰尘一拍就是一团雾。 那时候,谁也没想到,这些上面写的不过是“茶叶、牙膏、火柴、修热水瓶”之类的流水账,会成了最有力的证人。 账本翻开,一行行字稳稳当当地排着:五十年代初到一九七七年一月的支出都在里面。 毛泽东的工资——四百零四块八,江二百四十三块,算是高薪,可那钱得撑起一个大院子:女儿李讷常年在家,李敏出嫁后走了,江的姐姐带着孩子来了,毛远新从小也住在这儿。 加上几个贴身工作人员,每人每月三十元的生活费、零星的医药费、出差的补贴,像蚂蚁一样啃着工资。 这些开销之外,还有固定的房租、水电、家具租赁费。 是的,住中南海也得交房租,和想象里不一样。 一个月下来一百多块,冬天多些。 那账页上写着“房租125.02元”,字迹利落,不见讨价还价的痕迹。 伙食费是大头,一个月近百元,还不算偶尔请朋友、老师、老同学吃饭。 有时候夜里十二点散会,得给会上的人做夜餐,费用一样从工资里出。 喝茶是毛泽东的习惯,一个月能喝掉两斤茶叶。 抽烟更凶,一天三包。 六一年,他听说国外有种烟嘴,能装过滤药物减少尼古丁,就让人托外交部找驻日内瓦使馆买了两打,花了九十四块多,回头自己付清。 连这种小物件,也要记在账上。 最耐人琢磨的是,那些和公务活动搅在一起的小账。 去人民大会堂开会,忘带茶叶,用了会场的茶,也要派人去结账。 六五年重回井冈山七天,伙食费每天两块五,粮票二十三斤,全是自掏腰包。 账单还在,井冈山交际处的字迹工整,就像怕别人不信似的。 毛泽东说过,如果他可以随意吃喝,省长、县长也能照做,那就没法治国。 于是和身边的人定下“约法三章”,托地方办事货款两清,对方不要钱就不收东西,不请客、不送礼、不铺张、不拿地方一针一线。 一九六八年的账上,有一笔四千四百元,抬眼一看,是送王急范和章士钊的。 故事得往回翻到二十年代,毛泽东筹钱送一批进步学生去欧洲勤工俭学,章士钊出了大力,自己掏一部分,又替他找朋友筹了一部分,总共两万银元。 这笔钱按理算公债,可毛泽东硬是当成个人欠账,分十年,每年初二派人送去两千元,还完为止。 七三年章士钊去世,他又以“利息”名义接着资助家人。 这种事在账上是一行数字,在旁人眼里却是性子。 钱不够,就从稿费里补。 关于稿费的传言,比遗产传言更热闹。 有人说五十年代就有百万,有人说全国只有他保留版税制度,赚得金山银海。 可真账是,五九年底结存二十四万八千多,距离百万还远着。 到去世时,稿费总额一百二十四万多,用在家里的也只是几万块。 剩下的去向,有的是朋友和同事,有的是支持工作的支出。 稿费没有作为遗产留给子女,而是归了党,归了人民。 去世那天,清点现金,不到几百元。 银行户头里没一分钱,工作人员翻到的“现金遗物”是几张建国初期的人民币,五张旧版,两张新版,加起来不到今天的十块钱。 遗物、账本、稿费余额,全由中央办公厅保管。 子女没分到钱,却继承了一个说法——公家的东西,一分不能拿。 那批账本,在一九九四年被定为国家一级文物,送进了韶山的毛泽东同志纪念馆。 玻璃柜里,账页微微泛黄,钢笔字还带着当年的力道。 旁边摆着他用过的茶杯、穿过的棉袍,灯光打下来,有一种安静的味道。 人走了,数字还在,像是在替主人守着什么。 午后的展厅里,人走得差不多了,空调的风吹过玻璃,反光里可以看到外头的香樟树叶一片片晃。 柜子里那本账簿正翻在一页,墨迹有些淡,数字却还清楚——125.02元,房租。