1937年12月,武汉八路军办事处内,大家正在热议新四军改编问题,时任中共中央长江局副书记的周恩来向众人介绍一位外表消瘦、却威风凛凛的将军,“这就是闻名于大别山的游击专家高敬亭同志。”

1937年冬日的武汉八路军办事处,一场改变中国抗战格局的会议正在进行。当周恩来庄重地介绍这位”游击专家”时,没人能想到,这个从大别山走出的传奇将军,日后会成为新四军最富争议的人物,他的命运将见证那个时代的复杂与残酷。

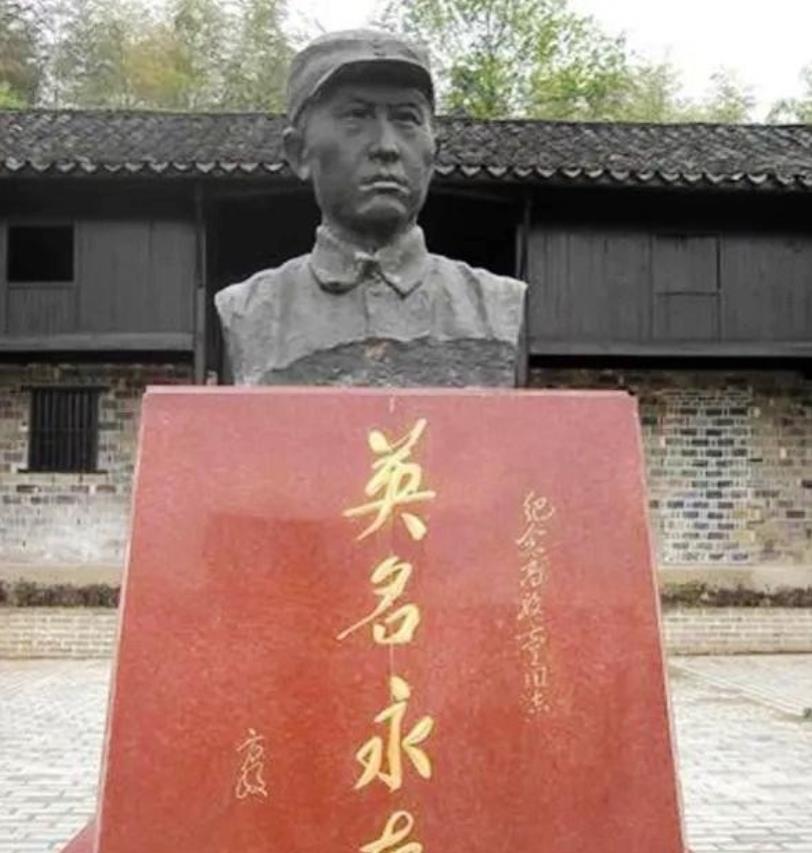

高敬亭,原名高志员,1907年8月出生于河南省光山县董店乡一个贫苦农民家庭。他的人生轨迹堪称传奇,从一个放牛娃到鄂豫皖苏区的重要领导人,再到新四军第四支队司令员,每一步都充满了血与火的洗礼。 十岁时母亲去世,父兄节衣缩食送他到私塾读书6年,因家境困难而辍学。辍学后的高敬亭与父亲一起务农,农闲时帮父亲屠猪谋生,成了远近闻名的杀猪匠。这段艰难的生活经历磨练了他坚韧不拔的意志,也为他后来在大别山的游击生涯奠定了基础。 1927年,受黄麻起义影响,高敬亭从梅光荣处受到了革命的启蒙教育,开始参加革命活动。1928年,反动民团闯入董店,在他家搜到革命传单后,将他的父亲活活打死,房屋被焚烧。家破人亡的惨痛现实更加坚定了他投身革命的决心。他愤然改名高敬亭,从此踏上了革命征程。

1929年3月加入中国共产党,同年担任乡苏维埃主席。由于他对敌斗争英勇顽强,工作能力突出,很快成为鄂豫皖根据地的重要领导人。1931年7月当选为鄂豫皖省苏维埃政府主席,在担任光山县委书记期间,他先后创建了光山独立团、光山赤卫师和光山游击师。 1934年11月,红二十五军开始长征,高敬亭仍然留任当地坚持游击战。1935年2月3日,高敬亭在太湖县凉亭坳重建红二十八军,自任军政委。在接下来的三年游击战争中,红二十八军以不足二千人的兵力,建立了遍及二十二个县的游击区,歼灭国民革命军十八个营、十五个连和大量小股部队。 高敬亭在实践中总结出了著名的”四打四不打”战术原则,即”敌情明则打,敌情不明不打;地形有利则打,地形不利不打;伤亡小则打,伤亡大不打;缴获多则打,缴获不多不打”。这套战术原则使国民党军队的多次”围剿”计划一再落空。 1937年7月抗战爆发后,高敬亭审时度势,主动与国民党豫鄂皖边区督办卫立煌进行谈判。7月28日,高敬亭化名李守义,以红二十八军政治部主任的身份出席岳西谈判会议,这是南方八省红军游击队中第一个达成的合作协议。

就在这样的背景下,1937年12月,高敬亭来到了武汉八路军办事处。周恩来、王明、博古、叶剑英等在”八办”分别接见了他们,共商组建新四军。当时的高敬亭虽然身材消瘦,但精神矍铄,举止间透露着久经沙场的威严。 周恩来代表中共中央宣布:活动在鄂豫皖边的红二十八军和鄂豫边红军游击队改编为新四军四支队,高敬亭被任命为司令员。这支部队下辖四个团,共3100余人,是当时新四军四个支队中人数最多、武器最强的一个支队。 1938年3月,高敬亭率领第四支队东进抗日,成为首批奔赴皖中皖东抗日前线的新四军部队。5月12日,高敬亭率部在巢县蒋家河口伏击日军获胜,成为新四军抗日首战,得到蒋中正亲自致电勉励。在随后的一年多时间里,第四支队转战皖中各地,从最初的三千余人发展到八千多人,成为新四军的主力部队。

然而,随着部队实力的不断壮大,各种矛盾也开始显现。由于不执行新四军军部要求其放弃大别山区东进的命令,先后与中共中央派来的郑位三、萧望东、戴季英等人产生矛盾。高敬亭坚持认为大别山根据地来之不易,不应轻易放弃,而上级则要求部队必须东进到指定地区。 1939年5月,叶挺率领邓子恢、罗炳辉、赖传珠等人抵达庐江东汤池,宣布组建新四军江北指挥部。在压力之下,高敬亭命令第七、九团向皖东挺进,但行动上依然有抵触行为。更严重的是,在进军途中发生了第七团团长杨克志、政委曹玉福叛逃的事件。 6月4日,高敬亭率领支队后方机关进入合肥县青龙场。从6月上旬起,新四军内部开展反杨、曹斗争,之后上升为对高敬亭进行批判。叶挺、张云逸等人集体召见高敬亭,将其扣留审查。 6月25日上午8时,高敬亭被公开宣布开除党籍、军籍后,在青龙场被处决,年仅三十二岁。消息传到延安后,毛泽东震怒,立即发电报质问。周恩来也愤怒地说:“高敬亭招革命的兵,买革命的马,有什么不好?”

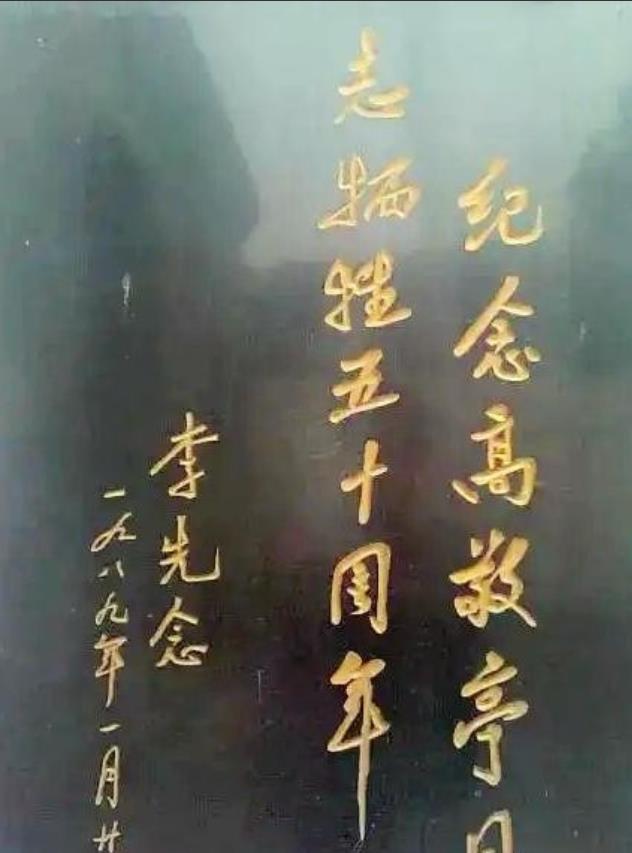

历史证明了高敬亭坚持的正确性。后来桂系军队确实趁虚而入,占据了大别山地区,新四军再想派兵进入已不可能。直到十年后,刘邓大军才重新回到这块用鲜血开创的老根据地。 1977年4月27日,中国人民解放军总政治部发出《关于给高敬亭同志平反的通知》,为高敬亭恢复名誉。沉冤三十八年后,这位革命英雄终于得到了历史的公正评价。