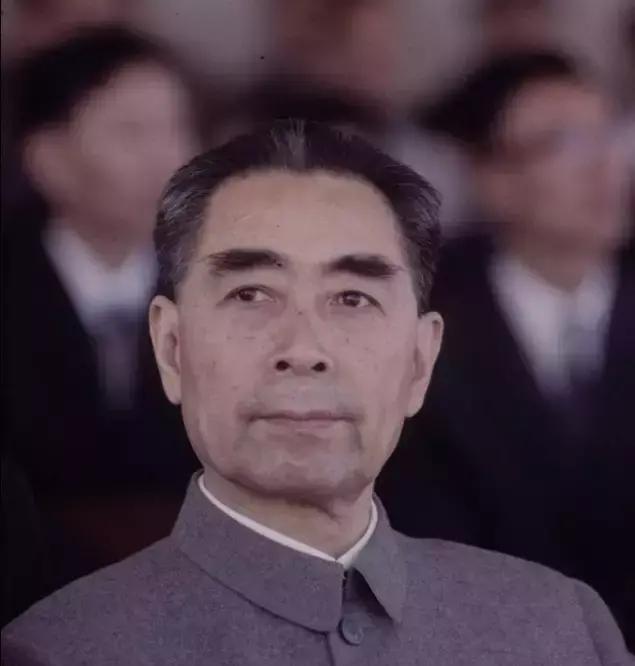

1964年10月6日,柯庆施,周总理,毛主席,彭真等观看《东方红》,笑容满面,笑容灿烂,笑容可掬,合影留念,永恒的回忆! 1964年的北京,天还没凉透,可风里已经有了秋的味道。 人一多,这味道就搅进了汗味、墨水味、机器轧布的味道。 那一年,八月的第一天,周恩来在一张桌子后抬起了头,说了句“可以”。这声“可以”,像一声锣,惊得整个文艺圈人心一颤——一台大型音乐舞蹈史诗,要在十五周年国庆节唱响,名字已经想好了,叫《东方红》。 这是个要人命的任务。 十三个人的领导小组,名单一出来,不少人心里就有了分量:这仗得拼命打。 北京不够人用,就从全国抓人来。 军区的歌舞团,地方的院团,中央音乐学院的老师,谁手里有能耐的,都得往北京送。 火车一批批拉来人,有的带着乐器,有的揣着刚晒干的军大衣。 那时候北京的排练厅一下子不够用,礼堂、食堂甚至机关院子都成了排练场地,地板被踩得直响。 周巍峙是总指挥,他的笔记本跟他一样不睡觉。 每天排练到夜里,灯泡发红发烫,他在一边记:某段音乐要改调,某个舞群走位不准,领导的意见要尽快落实。 舞台结构是从金色葵花开场的——那不是装饰,是符号,葵花向阳,人心向党。 葵花背后,是八个历史篇章,像翻书一样,从黎明到硝烟,从井冈山的山歌到新中国的工地号子,每一幕都得咬死节奏,不能掉链子。 那年秋天,排练厅里常能听到一种特别的声音,是王昆在试唱《农友歌》。 原来的谱子很规整,三段歌词一个旋律,唱一次换个词。 她皱着眉说,这样没劲。 中国的歌,语言是魂,歌词里写着湖南的秋收起义,就得有湖南味。 她去学方言,学花鼓戏的唱腔,学那种句尾的装饰音,像往清水里放了辣椒,把歌唱得亮堂、泼辣。 她站在舞台中央,红衣蓝裤,像从田埂上直接走下来的湖南女人,手里没有镰刀,嗓子就是刀。 10月2日,北京的街灯亮得比平时早。 人民大会堂外,人群像潮水一样涌动,穿风衣的、抱孩子的、背手走的,脚步都带着急。 八点,大幕拉开,金色葵花一圈一圈展开,千人大合唱像浪扑过来,把人推到一个巨大的声场里。 那一晚,很多人是屏着呼吸听完《农友歌》的,等王昆收了尾音,掌声轰地炸开。 有人眼眶红了,有人咧着嘴笑,还有人悄悄哼起了调子。 首演一炮打响,后面的十四场票都成了抢手货。 有人托人走关系,有人干脆在大会堂门口蹲一夜,想着能不能碰上退票。 散场的时候,北京的夜风把歌声吹得散了又聚,像一条不肯停的河。 10月6日那天,台下的座位被安排得很整齐,八千多名驻京部队官兵坐得像一堵墙。 毛泽东走进来的时候,掌声像从地底下涌出来,周恩来、彭真、贺龙跟在后面。 灯光打在舞台上,也打在他们的脸上。 等到《农友歌》响起,毛泽东的神情变得很专注,眼睛微微眯着,像是透过歌声看见了什么。 有人事后说,他对身边的将领笑着说,这唱得有湖南农民的气概。 那句话像一阵风,吹到了台上的王昆,让她的嗓子更亮了一分。 两周后,10月16日,人民大会堂又聚了人。 这回是合影的日子,毛泽东、刘少奇、周恩来站在前排,演员们穿着演出服站在后面,有人忍不住抿着笑,有人眼睛亮得像刚下台的孩子。 快门咔嚓一响,这一幕就被留住了。 同一天,周恩来在现场宣布,中国第一次核试验成功。 那天的空气有点奇怪,舞台的余温和远方戈壁滩的爆炸声,像两股截然不同的热浪,在同一屋檐下交织。 故事还没完。 1965年,电影摄制组进了大会堂,把《东方红》搬上了银幕。 放映那天,电影院门口的人从下午就开始排队,票贩子在角落悄悄吆喝。 有人带着干粮,打算一连看两场。 屏幕上的金色葵花依旧亮眼,歌声依旧高昂,只是坐在黑暗里的观众,比一年前多了许多。 几十年后,那些在舞台上闪着汗光的演员,有的早已退休,有的悄悄离开人世。 后台那些赶衣服的、拉幕布的、搬道具的,名字很少有人记得。 可那年秋天,他们都在同一件事里,把各自的力气推到极限。 老照片泛了黄,胶片的颗粒像细沙一样布满画面。 1964年的那张合影里,笑容还是当年的笑容,背景是人民大会堂的台阶。 风从门口灌进来,吹动了几个人的衣角。 谁也没动,镜头前的笑容一动不动。