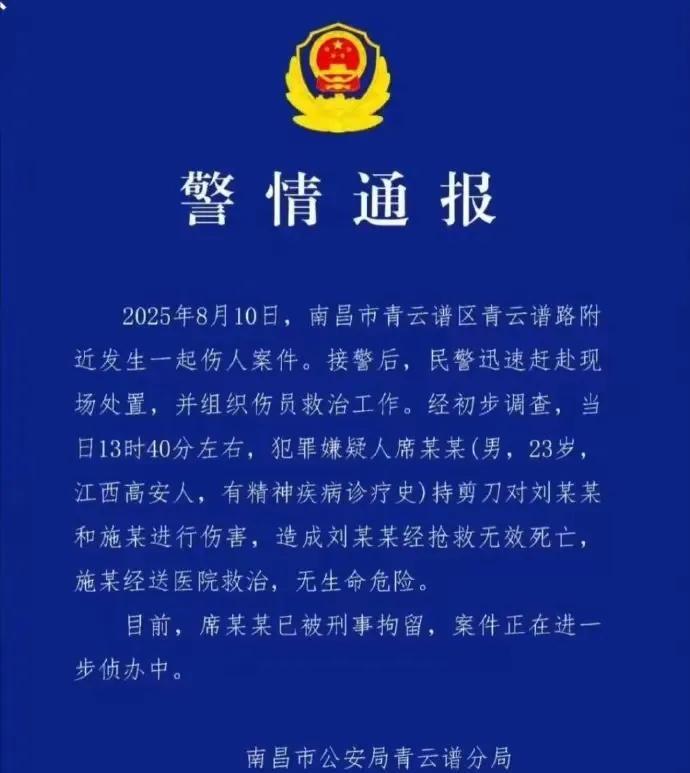

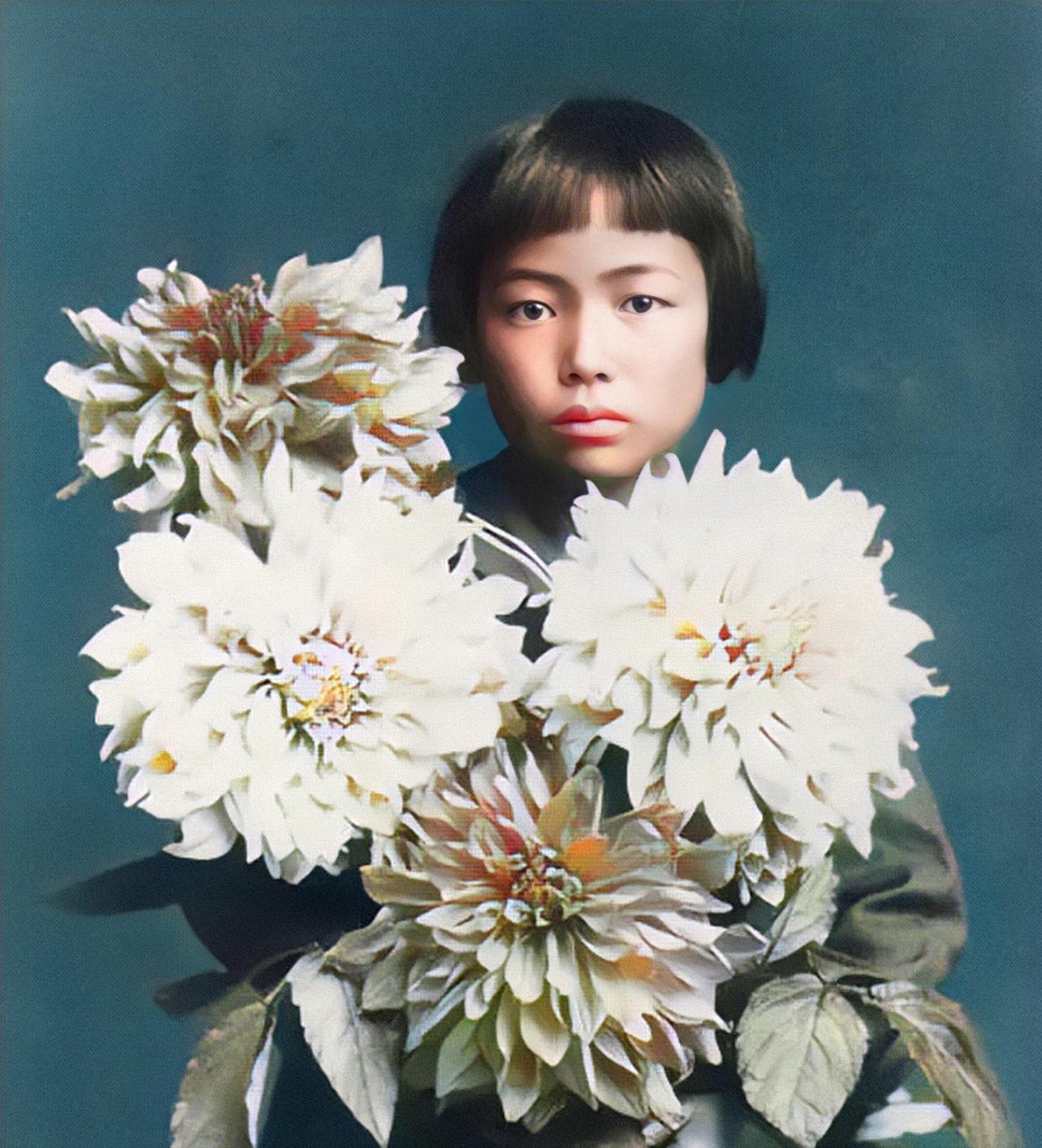

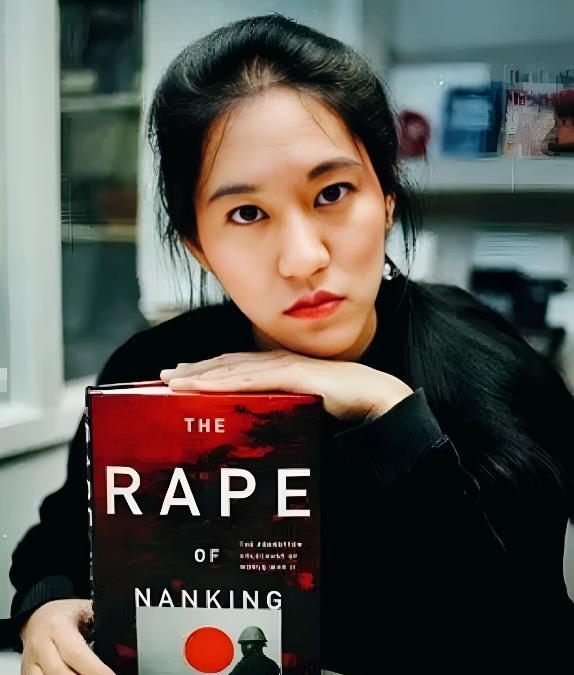

这位眼神呆滞,表情木讷,手持大丽花的小女孩被称为“世界上最贵的精神病人”,她就是“波点艺术家”草间弥生,从小她就留着这样的齐耳短发,几十年里,一直未变,她十岁左右精神就出现了问题,经常出现幻觉,在幻觉的世界里,她不停地画画,最终找到了一生为之追求的艺术。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 那张老照片里,齐耳短发的小女孩表情木讷,眼神空洞,双手紧紧捧着一朵大丽花,多年以后,人们总喜欢拿这张照片说事,给她冠上一个刺耳的外号,“世界上最贵的精神病人”。 可如果细细追溯,她的故事远比这个称呼复杂得多,她就是草间弥生,一个把幻觉与痛苦变成波点与艺术的女人。 她的童年很少有欢笑,大约十岁的时候,世界在她眼前开始发生奇怪的变化,桌布上的花纹突然蠕动起来,花朵似乎开口说话,窗户的影子密密麻麻像潮水般扑来。 别人会被吓得不知所措,她却抓起铅笔,想要把那些看不见的景象留在纸上,画画成了她的庇护所,仿佛只有这样才能抵御幻觉的侵扰,那时起,她就知道自己的一生要和画布绑在一起。 她的家庭并没有给她多少温暖,父亲常常在外,母亲情绪暴躁,把女儿卷入夫妻间的猜忌,让她去监视父亲的行踪,稍有怠慢就是呵斥甚至责打。 她的作品被撕毁,画具被收走,在母亲眼里,那些充满圆点和怪异图案的涂鸦是家族的耻辱。 但这个女孩心里像是有股倔劲儿,别人越是阻止,她越要继续,十几岁的时候,她已经创作了几百幅画,这种反复和执拗慢慢成了她艺术的印记。 真正的转折发生在二十八岁,1957年,她带着母亲不情愿给的一笔钱,把美元缝在衣服里,独自去了纽约,她以为那里会是新的开始,却迎来了最艰难的日子。 语言不通,没有人愿意看她的作品,生活穷到要从垃圾桶里捡剩下的食物,冬天常常没有暖气,她只能蜷缩在被子里打冷颤,可即便这样,她的画笔从未停下。 她反复在画布上铺满圆点和网格,把幻觉里的景象一点点重现,她的《无限的网》让观众仿佛被吸入另一个世界,《镜屋》展出时更是震动了整个纽约。 六十年代,美国正处在反战与嬉皮文化的浪潮中,草间弥生的作品前卫而狂野,正好契合了那个时代,她在展览上铺天盖地地布满波点,让观众身处其中仿佛置身幻境。 她还在威尼斯双年展上摆满一千多个金色镜球,把自己坐在中间当作展品,这种大胆的行为让她的名声迅速扩散,那个来自日本的瘦小女人,终于被世界看见。 可被看见并不等于被解脱,幻觉从未消失,她只是拼命把它们变成艺术的语言,到了七十年代,她身心俱疲,回到日本,外界并没有张开怀抱迎接她,讥讽和排斥扑面而来。 1977年,她选择主动进入东京的一家精神疗养院,一住就是几十年,对别人来说,这似乎是从巅峰跌落,可她却在那片安静的环境里找到了属于自己的节奏。 每天从病房走到对面的工作室,画画一整天,再回到疗养院休息,生活被她切割成简单而稳定的两点一线。 这种看似单调的日子里,她的创作并没有枯竭,反而变得更加旺盛,波点成了她看待世界的方式,她说过,每一个点像是宇宙的原子,也像生命的细胞,既独立又彼此相连。 南瓜系列雕塑带着饱满的形态和密集的斑点,看上去既温暖又带点奇异的秩序感,她的无限镜屋让人仿佛置身无边的宇宙,灯光和圆点在镜面中延伸,模糊了空间的界限。 进入二十一世纪,她的名字频繁出现在世界各地的展览和拍卖会上,媒体称她为“圆点女王”,艺术市场的价格一次次刷新纪录。 2008年,她的作品《No.2》在拍卖会上卖出近六百万美元的高价,成为在世女画家的里程碑。 2014年,又有作品突破七百万美元,她和毕加索、塞尚一同被《泰晤士报》评选为二十世纪最伟大的艺术家,日本只有四人入选,而她是其中唯一一个长期住在疗养院的人。 年逾九十,她的身体已经不如从前,需要助手扶着才能工作,但创作的热情依旧。 她戴上标志性的艳色假发,在疗养院与工作室之间往返,把自己的思绪再一次投入到波点的世界里,南瓜、花朵、圆点,她的画布从未沉寂。 回头再看那张泛黄的老照片,小女孩的发型一生未曾改变,眼神依旧透着木讷与空洞,可正是这个女孩,把自己的幻觉与孤独变成了影响全球的艺术符号。 人们曾经笑她疯癫,叫她怪人,但时间证明,那些被认为是疾病的体验,反而是她通往艺术巅峰的钥匙,草间弥生用自己的一生告诉世人,疯狂与天才之间,只隔着被理解的一点距离。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:百度百科——草间弥生

![咱就是说,有哪位顾客会不喜欢真诚的暑假工呢[滑稽笑]](http://image.uczzd.cn/4270832864095779085.jpg?id=0)