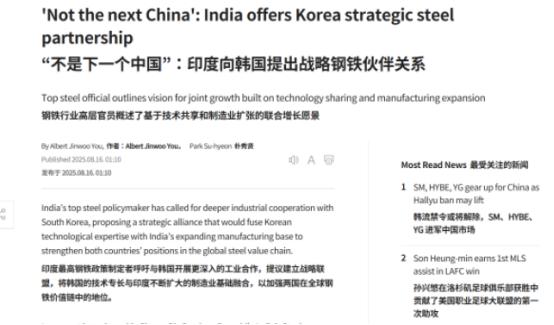

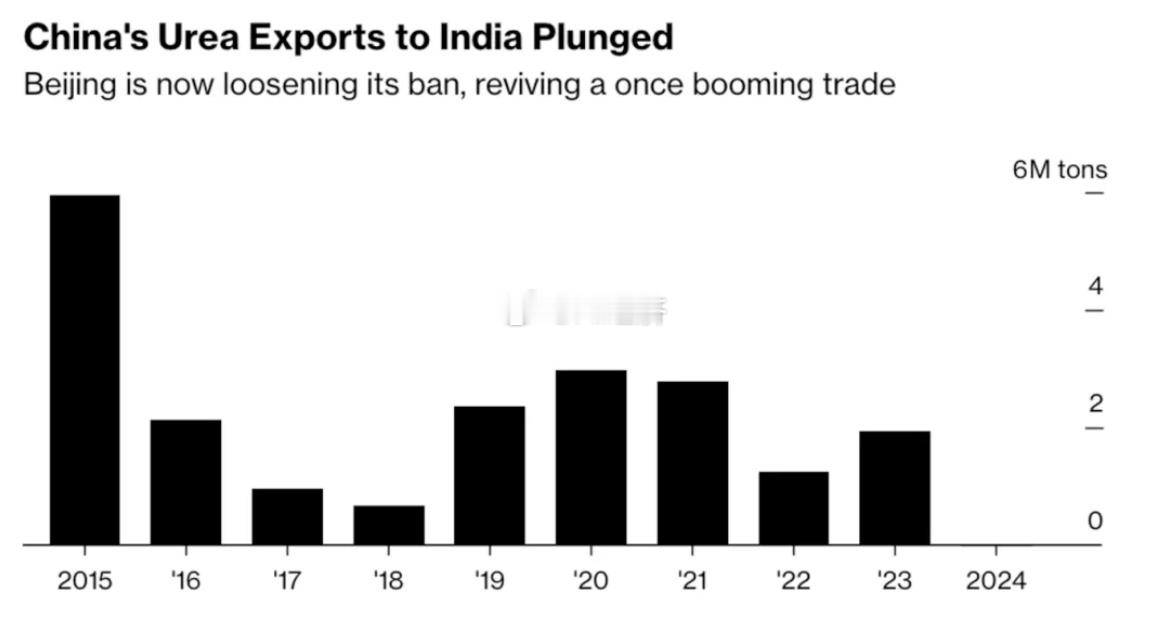

印度高官放话:“绝不做下一个中国”!可钢铁产量连中国零头都不到 “印度不想成为下一个中国!”近日,印度钢铁部秘书庞德里克在专访中放话,宣称要走“质量+创新”的独特发展道路,还拉上韩国搞钢铁联盟,试图靠技术整合挑战全球产业链。 从产量上看,印度钢铁连中国的零头都不到。2025年3月的数据显示,中国当月粗钢产量达到9284万吨,而印度全年粗钢产量仅为1.3亿吨左右,还不到中国一个月的产量。这种差距背后,是两国钢铁产业发展路径的根本差异。 中国通过规模化生产和全产业链布局,在全球钢铁市场占据主导地位,而印度虽然近年来产量有所增长,但技术水平、产业集中度和基础设施都存在明显短板。 印度之所以提出“质量+创新”的口号,很大程度上是因为看到了中国在低端钢铁市场的竞争压力。中国不仅拥有完整的钢铁产业链,还在高端钢材领域取得了显著突破,比如汽车用钢、特种钢等。 相比之下,印度钢铁产品仍以中低端为主,高端钢材长期依赖进口。例如,印度汽车产业所需的高端板材,有相当一部分需要从中国进口。为了摆脱这种依赖,印度试图通过与韩国合作,引入先进技术,提升自身在高端市场的竞争力。 印度与韩国的钢铁联盟主要集中在技术合作和产能建设上。韩国浦项制铁(POSCO)作为全球知名的钢铁企业,在高端钢材生产和绿色制造技术方面具有优势。双方计划在印度建立合资钢厂,生产汽车和其他行业用高端钢材。 例如,JSW集团与浦项制铁签署了谅解备忘录,计划在印度建立一座年产500万吨的钢厂,重点生产高附加值产品。此外,印度还希望借助韩国的技术,推动本国钢铁行业的绿色转型,减少碳排放,以满足国际市场对低碳产品的需求。 然而,印度钢铁行业的发展面临着多重挑战。首先是基础设施不足。印度物流成本占GDP的比重高达14%,远高于中国的8%左右,这导致钢铁运输成本居高不下。电力供应不稳定也是一个大问题,2024年夏季,印度多个邦因电力短缺导致钢厂产能利用率下降。 其次是技术依赖。尽管印度宣称要走自主创新之路,但实际生产中仍大量依赖外国技术。例如,塔塔钢铁的全球最大高炉采用的是中国中冶赛迪的技术,从设计到关键设备都由中方提供。这种技术依赖不仅限制了印度钢铁行业的自主发展能力,还可能在国际竞争中受制于人。 印度的保护主义政策也在一定程度上阻碍了产业升级。为了保护本土钢铁企业,印度近年来多次对进口钢铁加征关税。2025年4月,印度宣布对部分进口钢铁制品征收12%的临时关税,直接导致本土汽车制造商成本上升8%-10%。 这种保护措施虽然短期内能缓解国内企业的竞争压力,但长期来看,不利于印度钢铁行业参与国际竞争,也难以吸引外资和技术。 在绿色转型方面,印度虽然制定了雄心勃勃的目标,计划到2070年实现碳中和,并推出了“绿色钢铁政策框架”,但实际进展缓慢。 钢铁行业是印度碳排放的主要来源之一,占全国总排放量的12%,而印度钢铁生产仍高度依赖煤炭,吨钢碳排放量是中国的1.5倍以上。尽管印度在推动CCUS(碳捕集、利用与封存)技术,但相关项目的投资和实施还处于起步阶段,短期内难以见到成效。 相比之下,中国在钢铁行业的绿色转型已经取得了显著进展。中国不仅是全球最大的钢铁生产国,也是最大的绿色钢铁技术应用国。这种技术优势使得中国在国际钢铁市场上更具竞争力,也为印度的绿色转型提供了借鉴。 印度钢铁行业的另一个短板是产业集中度低。中国前十家钢铁企业的产能占比超过60%,而印度前十大钢铁企业的市场份额不足50%。这种分散的产业结构导致印度钢铁企业在技术研发、市场议价和应对国际竞争时缺乏合力。 值得注意的是,印度的“质量+创新”战略并非完全没有机会。印度在不锈钢等细分领域具有一定优势,其不锈钢产量占全球的7%左右,主要出口到中国和东南亚市场。 此外,印度庞大的国内市场和快速增长的工业化需求,为钢铁行业提供了持续的发展动力。如果印度能够有效整合国内外资源,加大技术研发投入,改善基础设施,未来在高端钢材和绿色钢铁领域有望取得突破。 印度钢铁部秘书的表态反映了该国试图通过差异化竞争摆脱中国阴影的愿望,但现实情况是,印度在技术、产能和产业结构上与中国仍存在巨大差距。 印度若想实现“质量+创新”的目标,需要在技术研发、基础设施、政策执行和国际合作等方面下大力气,而不是仅仅停留在口号层面。在全球钢铁行业向绿色化、高端化转型的大趋势下,印度能否抓住机遇,实现从“钢铁大国”到“钢铁强国”的跨越,还有待时间的检验。