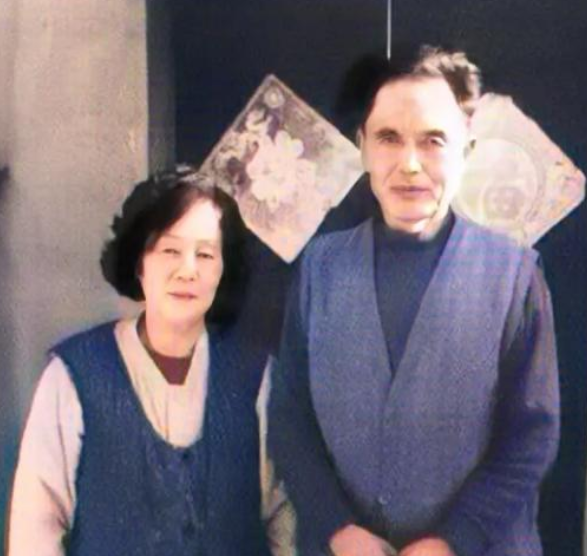

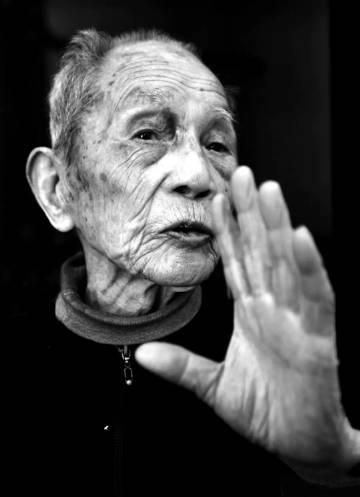

[中国赞]1990年,东北一大爷得知儿子当兵被拒,他为儿子来到军营,拿着小学课本,对部队首长说:“我就是这里面说的烈士!” (信源:百度百科——李玉安) 1990年,保定市某军区接待室里,一位老人拄着拐杖走进来。他手里拿着一本破旧的语文课本,指向其中一页课文,平静地说:“里面说的那个烈士就是我。”这句话一出口,在场的所有人都惊住了。人们难以置信,教科书上的英雄竟出现在眼前。 这消息迅速传开,轰动一时。“书本中的烈士死而复生”,这不仅是李玉安个人的传奇经历,更是对历史记录、个人选择与时代变迁的一次深刻叩问。它揭示了“烈士”身份背后,一个家庭,一段历史,甚至一种社会观念的复杂故事。 回溯到1950年,朝鲜战场松骨峰爆发了一场异常惨烈的战斗。中国志愿军在这里以百余人之力,阻击美军十余小时。李玉安所在的三连冲锋在前,面对敌人重型机枪和坦克的强大火力,他们仅靠手榴弹和步枪。 连队战士们一次次击退敌人,子弹用尽就用手榴弹炸毁坦克。最终弹尽粮绝,李玉安带领战友上刺刀与敌白刃战。他本人在战斗中被枪托击晕。清扫战场时,没有找到他的遗体,因此他被认定牺牲,名字被载入烈士名单。 然而,李玉安奇迹般活了下来,被救后没找到部队便回家了。回国初期,他仅登记为普通复员军人,从未在个人简历中提及朝鲜战场英勇事迹和军功。他被分配到粮库工作直至退休,过着普通人生活,组建家庭并育有孩子。 到了1964年,他女儿的语文课本里出现了自己的名字。他确定那就是自己,却对女儿否认,只说是重名。他想,与那些永远无法回来的战友相比,自己已是足够幸运,这个秘密,就让它永远埋藏吧。 这份多年的隐忍与平静,最终在1990年被打破。导火索是他儿子的多次参军落选。李玉安看着儿子报国无门,心中百感交集,深感无奈。 为了儿子能实现参军报国的愿望,他无奈之下选择公开身份。而他带着课本和残疾证来到军区告知了他们。 军方组织发现多年隐匿的他突然现身,猜测他有难处。李玉安向组织汇报儿子参军愿望,含泪希望孩子报效国家。经组织考虑,其子被分到他父亲曾隶属的三连。军方部门负责人托人向地方政府出具证明,帮李玉安一家解决生活困难,组织关怀温暖了他。 这一事件迅速引发了媒体的广泛关注。关于“书本中的烈士死而复生”的消息传遍全国,轰动一时。李玉安这位“活着的烈士”的故事,也由此进入公众视野。 李玉安出生在河南的一个农民家庭,童年时常食不果腹。他16岁就去东北做苦力,亲历战火纷飞,目睹侵略者欺凌百姓。他心中充满愤怒,参军的念头由此生根发芽。于是他参军入伍,希望能尽自己的一份力。 抗美援朝爆发,他义无反顾随军赴异国。他明知此行可能不归,但坚信战争结束才有安稳生活,他说“谁怕死还会来参军”。战场上他无畏生死,渴望战后回家务农过平静生活,这朴素愿望支撑他在枪林弹雨中奋勇前行。 李玉安后来解释,他未公开身份是因为牺牲的战友再也无法享受普通生活。他觉得自己比那些战友已经足够幸运。这种对牺牲者的敬意和对自己功劳的淡泊,体现了那个年代军人朴素的集体主义信仰。 李玉安的故事,让冰冷的教科书文字变得鲜活起来。它提醒我们,历史是无数生命的跌宕起伏,那些被时光掩埋的英雄事迹,值得我们用心了解,并永远铭记。 那些“最可爱的人”,无论他们的名字是否广为人知,他们为国家和民族做出的牺牲与奉献,都将永远活在我们心中,成为后世学习的楷模。 李玉安的经历,远超单纯的英雄事迹。他身上,父子情、战友情、个人坚持与体制互动,交织成一幅复杂的人性图景,展现了英雄归宿的多元维度。 关于英雄的定义与传承,不仅仅是表面荣誉的加身。它更是对社会伦理、价值观,以及个人在历史洪流中做出选择的持续叩问。这场讨论,将随着时代变迁而不断深化。