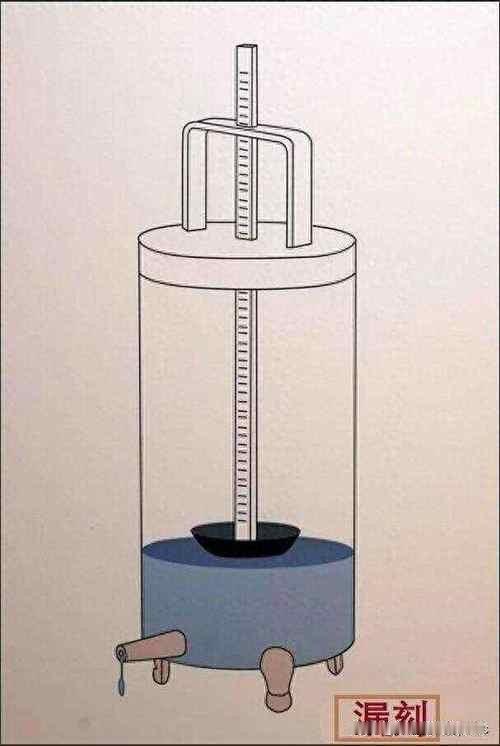

古代 “漏刻工”(制作计时器的工匠)校准漏刻时,要在壶底钻 “微型气孔”,气孔大小与季节有关? 在没有钟表的古代,人们如何精确掌握时间?漏刻的发明堪称伟大创举。 这种以水为动力的计时器,最早可追溯至轩辕黄帝时代,到夏商时期已广泛应用。 最原始的漏刻是单壶泄水型,壶底开孔让水滴滴落,壶内浮箭随水位下降显示刻度。 但这种设计存在致命缺陷:壶内水位高低直接影响水压,导致水流速度不均,装满水时一小时能滴半壶,快空时两小时才滴完,误差高达一倍。 为解决这一问题,古人发明了多级补偿漏刻。 以三级漏刻为例,最上方的天池壶向中间的平水壶供水,平水壶的出水口略大于进水口,多余的水从侧面小孔溢出,始终保持水位恒定,再由平水壶向最下方的万水壶均匀供水。 这种设计将计时误差缩小到两刻钟内(约 30 分钟),到唐代,通过更复杂的多级补偿系统,漏刻的日误差已能控制在十分钟以内,达到当时世界顶尖水平。 而在漏刻的诸多精妙设计中,壶底的微型气孔往往被忽视,这个直径不足一毫米的小孔,实则是确保水流均匀的核心部件。 当水从壶底孔滴落时,壶内气压会逐渐降低,形成负压,导致水流减缓甚至中断,气孔的作用就是连通壶内外空气,维持气压平衡,让水始终以稳定速度滴落。 以受水型漏刻为例,水从上方壶体通过管道注入受水壶,浮箭随水位上升显示时间。 若没有气孔,随着受水壶水位升高,内部气压增大,会阻碍水流注入,气孔的存在使壶内外气压保持一致,确保水流不受气压变化干扰。 这一原理与现代化学实验中的分液漏斗如出一辙 —— 漏斗颈部的小孔正是为了平衡气压,让液体顺利滴落。 但漏刻工在长期实践中发现,同样的气孔设计在不同季节会导致计时偏差,这背后是温度变化对水的物理性质的影响。 水的粘度与温度呈负相关:温度越高,分子热运动越剧烈,液体越 “稀”,滴落速度越快;温度越低,分子活动减缓,液体变 “稠”,滴落速度减慢。 实验表明,水温从 0℃升至 20℃时,粘度下降约 50%,这意味着冬季需要更大的气孔让稠水顺利滴落,夏季则需缩小气孔防止稀水过快流失。 同时,季节更替伴随气压变化。 冬季大陆冷高压控制,气压较高;夏季受低气压影响,气压较低,气压变化会直接影响气孔的气压平衡效果。 例如,在高气压环境下,壶外气压大于壶内,即使有气孔,水流仍可能受阻,此时需适当扩大气孔以增强空气流通。 面对季节带来的挑战,漏刻工发展出一套系统的校准方法,通过长期观察,他们总结出 “夏季孔小,冬季孔大” 的规律。 具体操作中,他们会用特制的铜针(直径 0.5-1.5 毫米)在壶底钻孔,根据季节选择不同粗细的针头,例如,夏至前后使用 0.6 毫米孔径,冬至则扩大至 1.2 毫米。 这种调整幅度看似微小,却能让漏刻的日误差从一刻(约 14.4 分钟)缩小至半刻以内。 为确保气孔调整的准确性,漏刻工采用 “日晷 + 漏刻” 的双校准体系。 每天正午,当太阳影子最短时,将漏刻的箭尺校准至午时正刻;子夜时分,依据北斗星斗柄指向正北调整子时刻度,若发现漏刻与日晷存在偏差,便通过微调气孔大小进行修正。 这种方法类似于现代钟表的 “对时”,只不过古人用的是天体运行规律而非无线电信号。 除了调整气孔,漏刻工还通过控制环境温度来减少粘度影响。 冬季将漏刻置于温暖的室内,用炭火维持 15℃以上的室温;夏季则移至阴凉处,避免阳光直射导致水温升高。 这种 “温控系统” 与现代实验室的恒温箱原理相通,体现了古人对物理环境的深刻理解。 尽管古代文献未详细记载气孔调整的具体方法,但通过考古发现和历史记录仍可窥见端倪,1968 年河北满城汉墓出土的 “千章铜漏”,壶底残留直径约 0.8 毫米的圆形孔洞,周围有多次修补痕迹。 经金相分析,孔洞边缘存在高温熔蚀迹象,表明工匠曾通过加热扩大孔径。 结合器物铭文 “河平二年(公元前 27 年)四月造”,推测该漏刻在长期使用中根据季节多次调整气孔。 《周礼・挈壶氏》提到 “及冬,则以火爨鼎水而沸之,而沃之”,即冬季用火加热漏壶防止水结冰。 这一记载虽未直接提及气孔,却反映了古人对冬季漏刻性能变化的重视,加热不仅能防冻,还能提高水温、降低粘度,与扩大气孔的作用异曲同工。 古代漏刻工在壶底钻出的微型气孔,看似微不足道,实则是人类计时史上的伟大创举。 它不仅解决了气压平衡的技术难题,更展现了古人对自然规律的深刻理解和灵活运用。 从季节调整的经验法则到日晷漏刻的双重校准,从物理原理的直观应用到环境控制的工程实践,漏刻工的智慧穿越千年,依然在现代科技中闪耀着光芒。 这些隐藏在历史尘埃中的细节,正是中华文明创造力的最佳注脚。