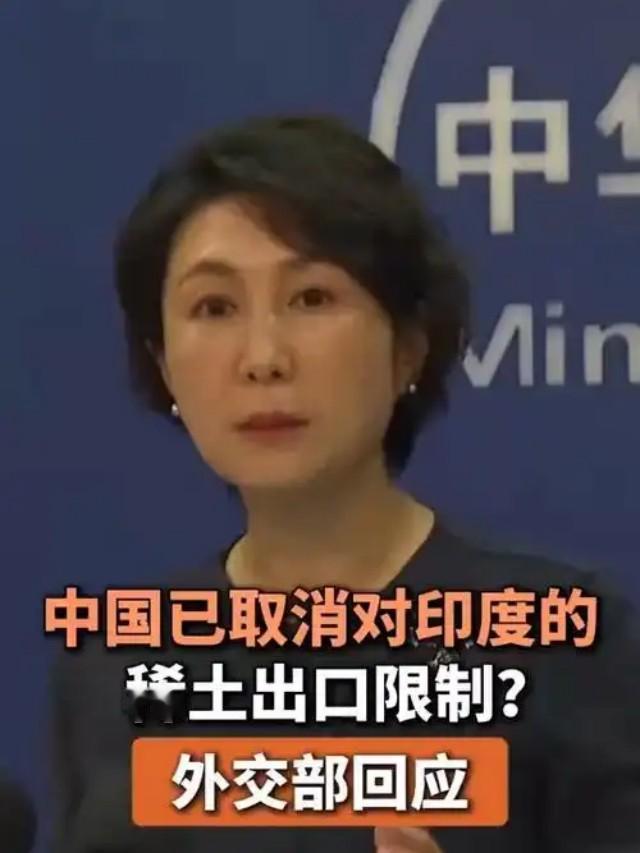

王毅的专机刚离开新德里,印度就端出一份“澄清”。按印方官员的说法,中方会后通报里写到“印方表示台湾是中国的一部分”,属于“错误引用”;同时还补了一句,印度对台“经贸、科技、文化合作”不会停。摆在台面上,就是一句话——承诺不认,姿态不变。 这不是澄清,是回撤。会场里点头,会场外翻书;嘴上讲“相互尊重彼此关切”,落笔却把中国最核心的关切划了一道杠。更妙的是,话锋刻意模糊主体:不是“印度政府立场没有变”,而是“印方立场没变”,给自己留下转身的空位,也给国内不同受众各递一张答卷。 北京没有顺水推舟,更没有装作听不见。毛宁当晚回应:对所谓“澄清”感到意外,不符事实;印度国内“有些人”在台湾问题上动歪心思,既想损害中国主权,又想搅黄关系回暖的势头。四个字点破天机——“有些人”。这既划清了红线,也给了莫迪政府一个台阶:如果真是“少数人”,那就请切割,别让“聪明人”的小动作坐实国家立场。 别忘了,王毅访印期间,印媒还急吼吼放风:中方同意放开化肥、稀土、盾构机等关键物资的出口。三样名字,分量不轻——农业的命门、制造的骨架、基建的牙齿。新德里用“友好氛围”稳供应,这笔帐算得清;可一转身就在涉台问题上做“文字体操”,那就不止是面子问题了,而是信任账本上的减记。 当下的印度,更需要算大账。特朗普的关税锤一砸,印度从“西方坐上宾”瞬间变成“夹心饼干”;对内要保农民,对外要稳工厂,再怎么讲“去依赖”,也绕不开亚洲第一供应链的现实。这个当口,在北京和台北之间脚踩两条船,是最昂贵的选项——贵在机会成本,贵在风险溢价。 台湾问题不是可以“边做边试”的灰区,更不是谈判牌库里的万能外卡。它是中国主权的硬边界、政治互信的压舱石。过去几年,印度在公开场合回避重申“一个中国”已够让人侧目;如今又来一纸“澄清”,把会谈刚点燃的火苗浇得噼啪作响。想问一句:是要经贸互利的长期红利,还是换取几条国内头条的即时欢呼? 北京的话说得很直白:严重关切,坚决反对;但也没把门关死。意思很清楚——愿意把问题归于“个别人”,前提是你得真处理“个别人”。如果新德里想把航班尽快恢复、把边境管控升级、把边贸通道重新开起来,那就从一件小事做起:把“澄清”收回,把“重申”写清,别再玩主体暧昧。 顺带提醒一点:印方若真把对台“经贸科技文化合作”当遮羞布,最好也想清楚供应链的因果。稀土不是随手就能换,盾构不是下单就能来,化肥不是说涨就给你顶。国际市场讲价格,更讲确定性。你在政治上制造不确定,就别指望经济上有人为你兜底。 当然,印度国内政治的复杂,外人不是看不见:民粹要面子,官僚要空间,资本要收益,安全系统要筹码。问题在于,把台湾当作“国内平衡器”,最终会变成对外关系的破坏器。搁置争议、聚焦合作,本来是眼下中印能做也该做的事;硬要在核心利益上试水,最后只会把“龙象共舞”按回“左右互搏”。 合作之门常开,红线只有一条。北京已经把话挑明,把台阶放好。接下来轮到新德里:是让“有些人”牵着国家走,还是让国家管住“有些人”?要稳定供应与增长,还是要口号与噱头?答案不需要外交辞令,只需要一次清楚的公开重申——以及随之而来的实际约束。 别把试探当策略,别把摇摆当聪明。地缘政治里,信誉是最贵的货币。中印这盘棋,只差印度收回那张“澄清”的手。否则,合作的风口会过去,红线的账单会回来。 参考资料:《 王毅同印度外长苏杰生会谈-中华人民共和国外交部 》