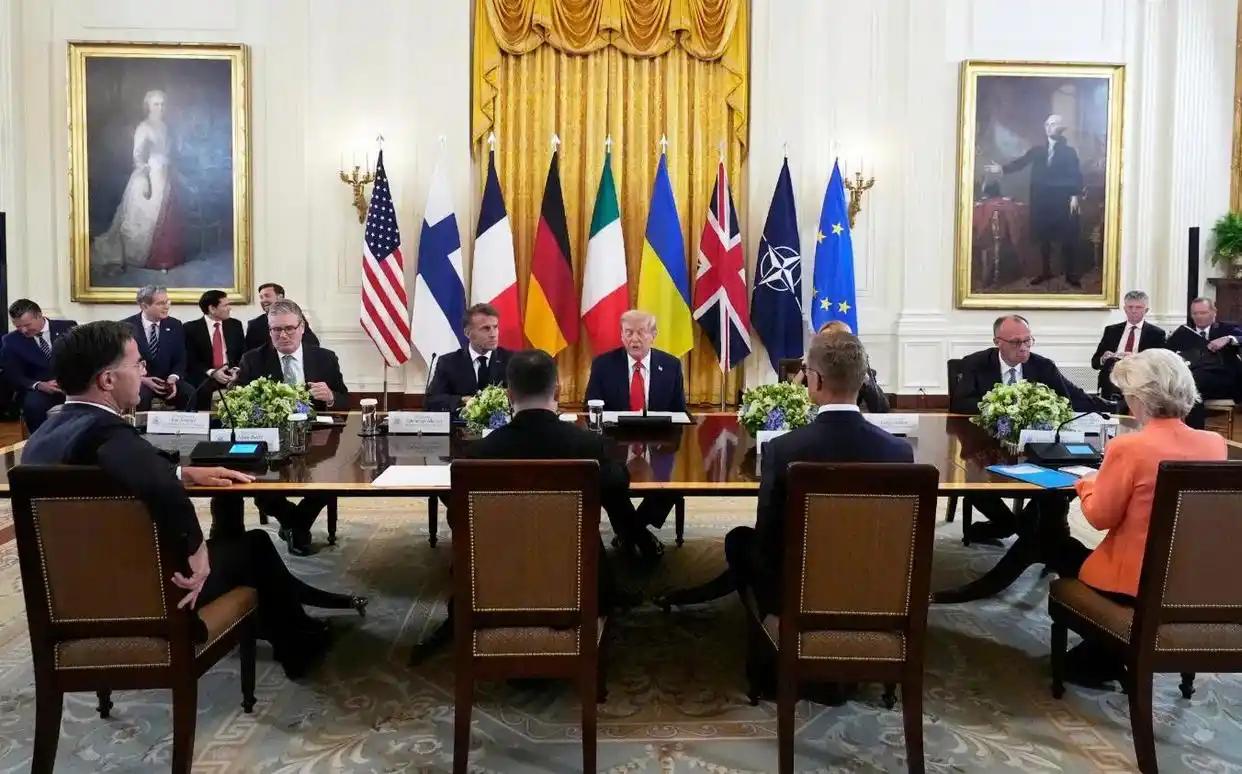

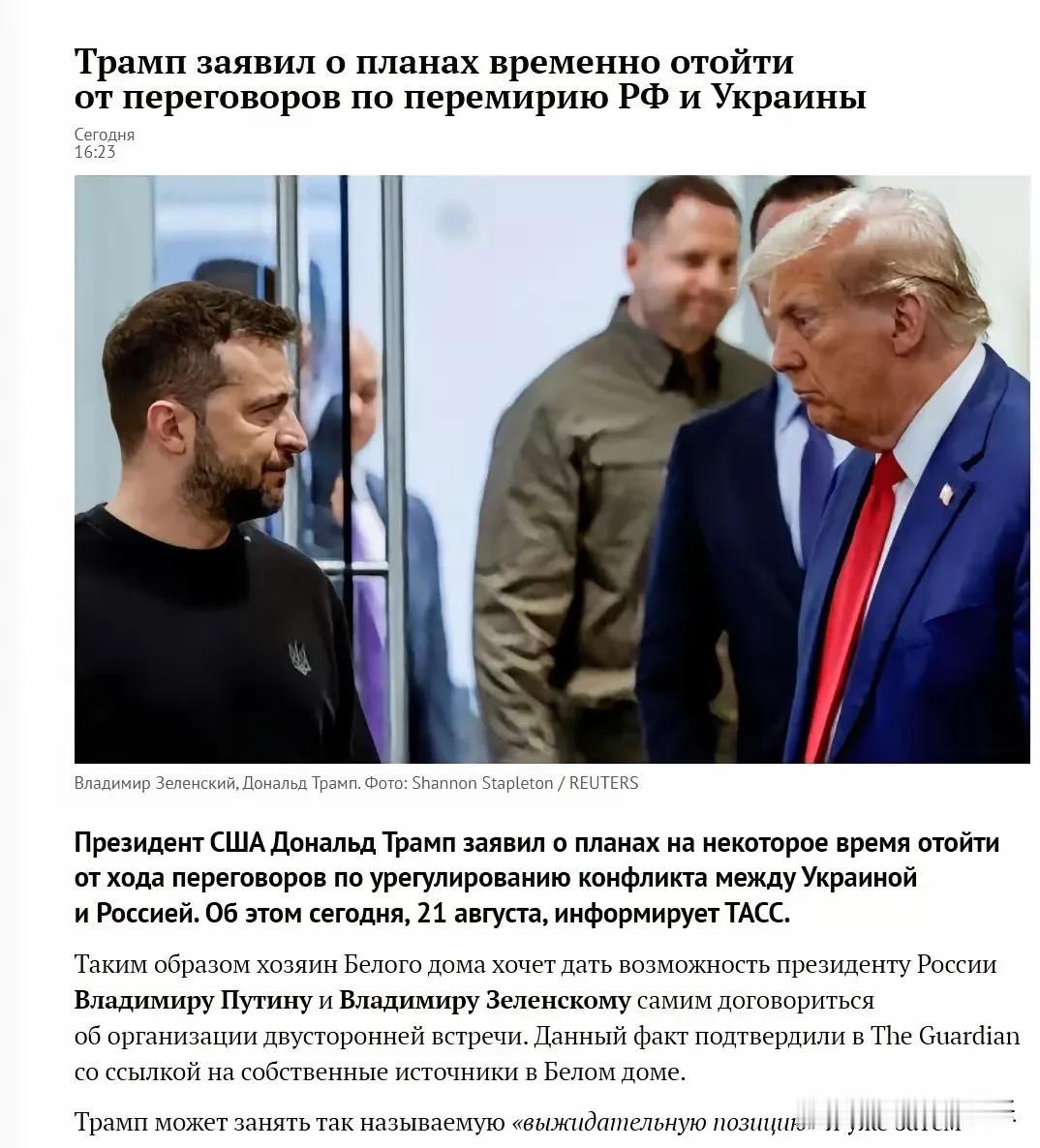

戏台已经搭好,就差两位主角同框。 阿拉斯加“特普会”之后,特朗普抛出一句重话:已经在安排普京与泽连斯基的直接会晤,随后再补一场美俄乌三边。镜头转场,普京确认8月31日至9月3日访华并出席九三阅兵。两个时间点几乎叠在一起,西方记者很快给出一个大胆设想——何不把北京当作首场对话的舞台。 这不是天马行空。俄乌开战以来,中国没向任何一方供武,却与俄、乌都保持了正常经贸往来;对外表述始终是“劝和促谈、政治解决”。对比北约国家边援边表态的逻辑冲突,北京这张“中立底色+可沟通渠道”的牌,反而更像真正能落地的通行证。 关键是人。普京此前以“乌方缺乏合法性”为由拒绝对话,这次在阿拉斯加后松了口;泽连斯基则表态“任何形式、无需前提”的会晤都可以。他虽然强调和平框架必须涵盖1991年边界、追责与安全保障三要素,但把“先停火再谈”的门槛收了回去——这是实质松动。俄方也放出“想法开放”的信号,同时警告北约不要在乌境内部署军力,语气强硬未变,谈的窗口却被推开了一条缝。 北京合不合适?九三阅兵的仪式感,本质是纪念反法西斯胜利、凝聚和平共识;再叠加上合组织倡议的“共同、综合、合作、可持续”安全观,场景与语义都对得上。更现实的是,普京这次在北京停留四天三晚,罕见的日程安排给了外交机动的空间——会谁、谈什么、谈到哪一步,都有余地;特朗普若真如放话那样“过去一趟”,普京在北京见他,也合情合理。 但别把北京想成魔法阵。中国的态度很清楚:愿做平台,绝不下场替任何一方背书;愿意劝和,也不愿被裹挟进谁的算盘。所谓“用中国方式推动政治解决”,意思是把话说开、把门敞开、把台阶备好,具体走几步,得当事人各自抬脚。 难点也摆在台面上。乌方要“边界+追责+保障”,俄方要“中立+安全缓冲”,二者像两道彼此咬合的齿轮,卡住的是顺序:先停还是先保?先撤还是先担保?这类技术性细节,恰恰需要非当事方提供一个“低成本试错”的场域——比如先谈人道停火线和对等禁打区,再谈边境接触点的监督机制;通信复链、战俘交换、核电站保护、黑海通航等“分模块推进”,把大冲突拆成可落地的小协定。哪怕只敲定一条火线静默,也足以稳住战场噪音,为后续谈判争时间。 外部合唱暂时不会一致。马克龙说“保持谨慎”,朔尔茨强调“先造条件不预设结果”,听着保守,实则给了空间:不泼冷水,也不制造压力。真正的变量在华盛顿——特朗普口头上说“几周见分晓”,但他的政治节奏、国内博弈与对欧盟的盘算,随时可能压到谈判进程上;他想把“结束战争”做成竞选记分牌,却不愿为任何一方付出过早的政策承诺。这种策略性含糊,既可能促成“北京一见”,也可能把会场拖到镜头之外。 因此,北京若成为会面之地,它的意义更像“第一块安静的石板”。谁都别指望一次握手解决所有难题,但只要能把“对话”从假设拉回现实,把“停火”从标语变成技术方案,价值就已成立。战争的出口从不是一份华丽的联合声明,而是一串枯燥的细目:边线坐标、火力口径、巡检频率、监督机构、违约条款……这些东西,最适合在一张没有枪声的桌子上反复打磨。 世界在等一个转机,北京能不能给出突破口,取决于三点:特朗普愿不愿意把“秀场外交”换成“落点清单”;普京愿不愿意把“安全缓冲”写进条款而非只放在话里;泽连斯基愿不愿意把“原则目标”拆解为“阶段成果”。如果三方都肯把话收紧一点、把动作放小一点,北京这块场地,就足够撑起第一步。 八月的时钟已经开始倒计时。最好的结果,是阅兵礼炮之外,沉默的停火线悄悄画上去;次好的结果,是两位领导人至少坐到了同一张桌子前。在这件事上,喧哗不值钱,脚印才值钱。北京不许诺奇迹,只提供路径。剩下的,就看走的人了。 参考资料:《 泽连斯基穿正装、欧洲求关注,美欧乌白宫会面有何看点?-环球网 》