这不是那种靠堆人设的“职场爽文”。

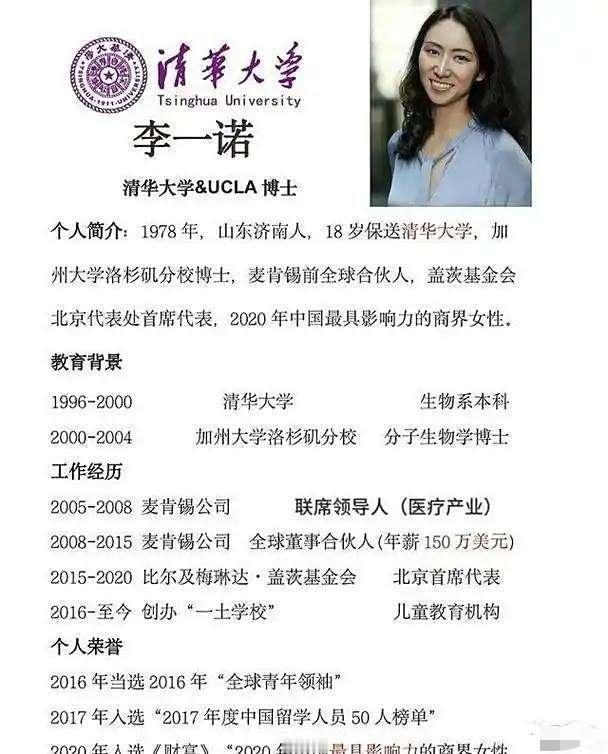

李一诺的履历,拿到哪都能抡出响声。

清华保送,27岁博士,麦肯锡做到全球合伙人,后来在盖茨基金会替“世界首富”花钱,同时四年里生了三个孩子。

听起来像传说,但她一路走得有汗有泪,不神化,也不装。

她的底子不在豪门,在韧性。

幼年父母离异,跟着母亲生活。

母亲原本是普通工人,硬生生自学进了山东大学,最后干到总工程师。

这股“命运不服我”的劲儿,等于从小就塞进了她的骨头里。

很多人的人生被环境推着走,她是反过来,拎着环境往前拖。

十八岁那年,她以第一名被保送清华。

进了清华,没摆烂,没迷失,成绩一直在前面。

那会儿她结识了颜宁。

一个后来把生物结构学啃成世界级高度,一个把咨询行业卷到顶层。

她们都不是“被安排”的人生,都是在关键路口自己踩了刹车又踩油门。

本科毕业,她去了UCLA读博士。

博士阶段连发八篇论文,其中两篇第一作者上国际顶刊。

这种硬度,足够把她送进更安全的学术轨道。

但她偏不——27岁拿到博士,掉头进麦肯锡。

很多人不理解:理工科博士为什么去咨询?

她的答案很简单:科研训练出的“死磕力”,在哪都值钱。

不会就学,没做过就做,别人避而远之的烂摊子,她抢着上。

你把她丢进陌生行业,等于把鲨鱼扔回水里。

六年后,她做到全球董事合伙人,成了公司历史上第一位华裔女性合伙人。

这不是“开挂”,这是把“自我更新”当日常。

但她最狠的不是“上去”,而是“拐弯”。

在别人都以为她会在麦肯锡一路做到退休的时候,她忽然把年薪砍掉三分之二,去了盖茨基金会。

她自己打趣:日常工作就是“替世界首富花钱”。

但这不是支票本往外递。

每一笔拨款背后,都是疾病、教育、营养、科研团队、生死线上的把关。

为什么拐这个弯?

一次对话击中了她。

盖茨说:全球研究男性脱发的经费,是研究疟疾的四倍;可疟疾每年要带走几十万孩子的命。

市场喜欢什么,钱就往哪流;但人的命,不该这样被定价。

这句话,把她的世界观捅了个洞。

于是她掉头,把自己投进公益。

别忘了,她还在打另一场仗——家庭。

四年三娃。

看似一个数字,背后全是吵夜、发烧、奔波、崩溃。

她一边在基金会扛着全球健康与发展项目,一边在家里当三个孩子的“夜班保安”。

2020年,她选择离开。

不是退场,是换气。

把更多时间给孩子,给自己,也给另一件她看重的事:教育。

其实早在2016年,她就和伙伴在北京创办了一土学校。

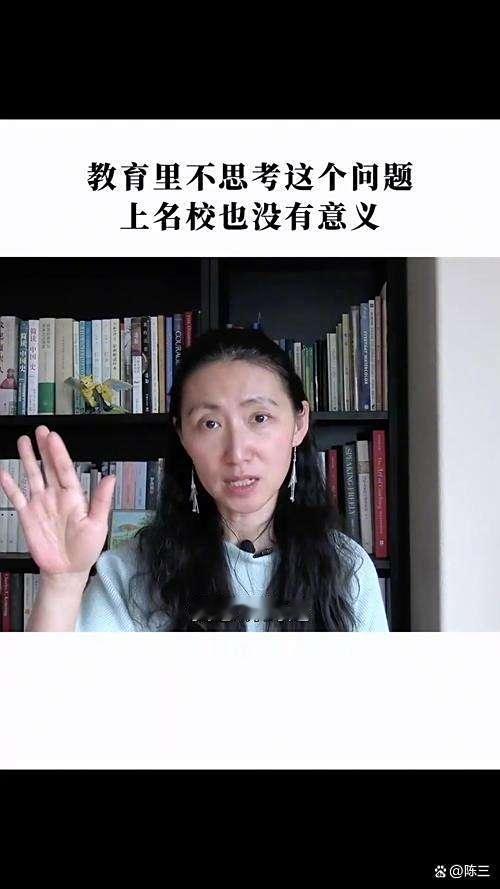

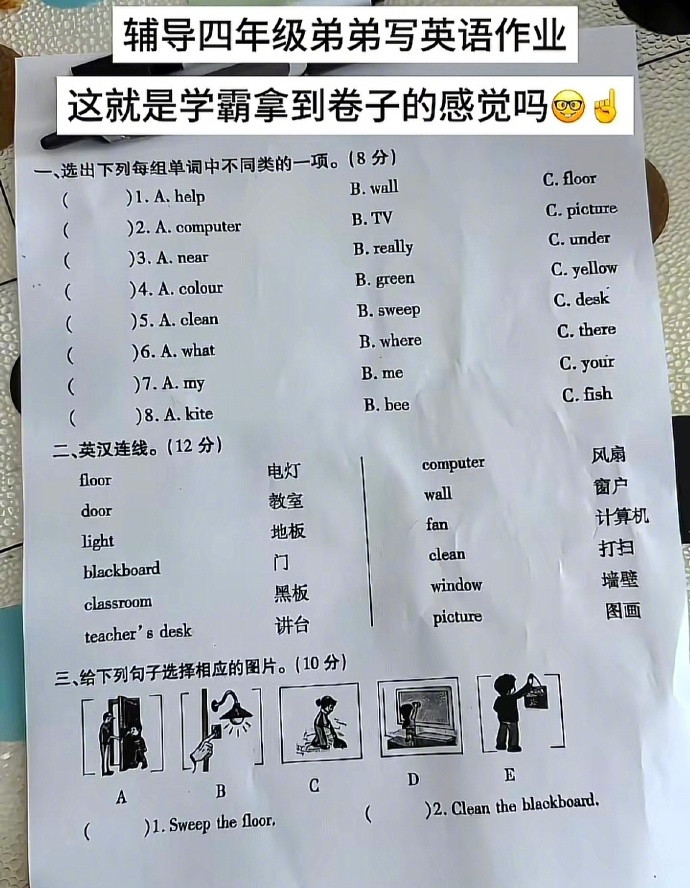

这是一所和“唯分数论”对着干的学校,讲“内心充盈”,讲孩子的自我驱动、同理心、解决真实问题的能力。

很多人说理想主义撑不住现实,她偏要试。

她知道公共系统有边界,就用民办的方式做补丁,用一个个具体的孩子去验证。

你可以不认同她,但很难不尊重她。

有人拿她和邓文迪比,起个“新邓文迪”的标题。

我理解媒体的取巧,但两个人的能量来源完全不一样。

邓文迪的故事里有婚姻战略的影子;李一诺的轨迹,则是“自我工程学”。

她的每一步,都能回溯到自己的选择和执行,而不是绑定谁。

她也不是没有争议。

有人说她宣传感太强,有人质疑一土学校的学费和复制性。

这些质疑并非空穴来风。

但她的态度是:来讨论,但别先宣判。

这点,我认。

至于“四年三娃”,有人拿来当口号,有人说这是超人模板。

可她自己反而不断强调:选择是有成本的。

她说过:家庭和事业不是对立,而是系统工程。

这话可能太“咨询”,但却点中了要害。

她把变量全拎出来——时间、伴侣分工、社会托育、支持网络。

这才是真正的解题。

如果要给她的方法论,只有三个字:

敢拐弯。

敢在别人羡慕你稳定和头衔的时候,把名片扔了;

敢在质疑声里,把一件慢而难的事做长;

敢在家庭和事业的拉扯里,承认疲惫,然后重来。

她为什么值得被记住?

不是因为她“像谁”,而是因为她不像任何人。

博士、合伙人、三个孩子的妈、基金会代表、教育创业者。

这些身份单拎一个出来都够传奇,她却把它们叠在一起,活成了组合题。

最后想起她母亲的人生:

先把路走出来,后来的人才有路。

李一诺的故事,大概就是这句话的现代复刻。

在一个崇尚“立刻见效”的时代,她偏偏选择去做那些“今天不耀眼、明天更重要”的事。

你可以不同意她,但别轻易否定她。

因为每一个敢在路口拐弯的人,都是在把世界往更多维度拉。