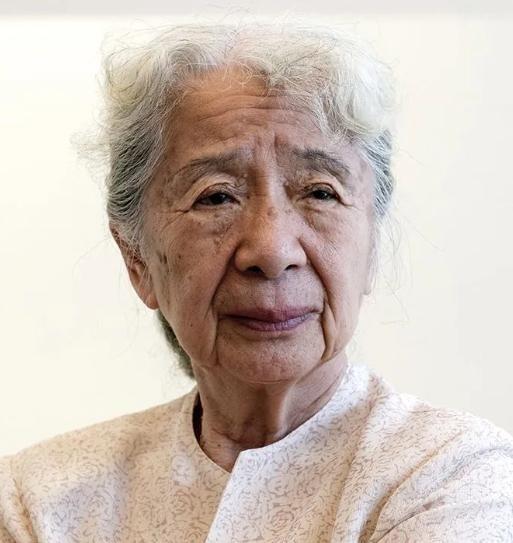

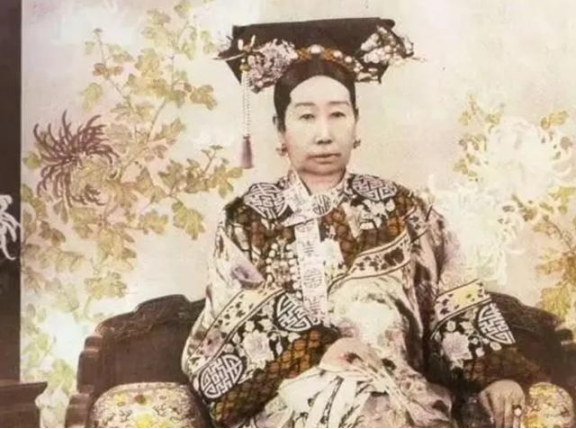

丁达于出身豪门,容貌秀丽,多才多艺,完全可以一生无忧,甚至荣华富贵,但她却选择了简朴的一生,甚至是清心寡欲的一生。她18岁嫁入豪门,婚后3个月丧夫,但为了一个使命没有再婚,独守空房84年!她虽因向国家捐献国宝而获奖励2000万,但仍过着朴实的生活,最终高寿102岁 1927年的苏州城,巷弄里还飘着栀子花的香气。丁达于穿着一身素色旗袍,站在潘家老宅的月洞门前,看着灵堂里丈夫潘承镜的遗像,指尖攥着的手帕早已湿透。三个月前,她风风光光嫁入这个收藏世家,红盖头掀开时,丈夫眼里的温柔还历历在目;三个月后,却只剩下灵前摇曳的烛火和满堂的白幡。婆婆拉着她的手哭红了眼:“孩子,你还年轻,潘家不耽误你。”她却摇了摇头,目光落在堂屋那对青铜大克鼎上——那是潘家世代守护的国宝,也是丈夫临终前嘱托她要好好照看的传家宝。 从此,潘家老宅的晨钟暮鼓里,多了个清瘦的身影。丁达于把嫁妆里的金银首饰都收进了樟木箱,换上了洗得发白的布衫。她跟着老先生们学辨认青铜器的铭文,在昏暗的油灯下整理古籍里的收藏记录,连曾经最爱的琵琶都蒙上了厚厚的灰尘。有亲戚劝她,趁着年轻再找个好人家,她只是指着书房里那排整齐的拓片说:“承镜走了,这些东西总得有人守着。” 抗战爆发那年,日军的铁蹄踏近苏州。丁达于连夜和家人把大克鼎、大盂鼎等重器裹上棉被,藏进院子里挖好的地窖。为了掩人耳目,她故意在院子里种上蔬菜,每天扛着锄头下地,手上磨出了厚厚的茧子。有汉奸带着日军上门搜查,她端坐在堂屋,指着满墙的书画说:“家里的值钱东西早被兵匪抢光了,就剩下这些不值钱的字画。”日军翻箱倒柜没找到国宝,临走时砸坏了不少家具,她看着满地狼藉,只是默默捡起地上的碎片,心里却松了口气。 新中国成立后,博物馆的工作人员上门征集文物。丁达于看着那对陪伴了她半生的青铜鼎,摩挲着鼎身上斑驳的纹饰,忽然红了眼眶。这些年她守着它们躲过战火,熬过饥荒,连过年都舍不得多买一块肉,如今终于到了该放手的时候。1951年,她亲手将大克鼎、大盂鼎捐给国家,交接清单上的签名,笔锋比当年嫁给潘承镜时的婚书还要郑重。 收到2000万奖金时,丁达于把钱分成了三份:一份给潘家的族人,一份捐给了苏州的文物保护机构,自己只留下很少一部分。她依旧住在老宅的小偏房里,每天清晨扫院子,傍晚读古籍,吃饭时一菜一汤,衣服破了就自己缝补。有人问她后不后悔,她总是笑着指窗外的玉兰树:“你看这树,不施肥不浇水也能年年开花,人活着不也一样?” 2007年的春天,102岁的丁达于在睡梦中安详离世。整理遗物时,人们发现她的衣柜里只有几件旧衣服,书桌上摊着一本手抄的《金石录》,扉页上写着一行小字:“守物如守心,心安即家安。”如今,大克鼎在上海博物馆的展柜里熠熠生辉,鼎身上的铭文记载着三千年前的故事,而展柜外的说明牌上,永远刻着那个守护国宝八十余年的名字——丁达于。 这世间从不缺荣华富贵的传奇,却少有这样把一生献给承诺的坚守。丁达于用简朴的日子告诉我们,真正的富足,从来不在金银珠宝里,而在一颗始终清澈的心里。#丁达于#