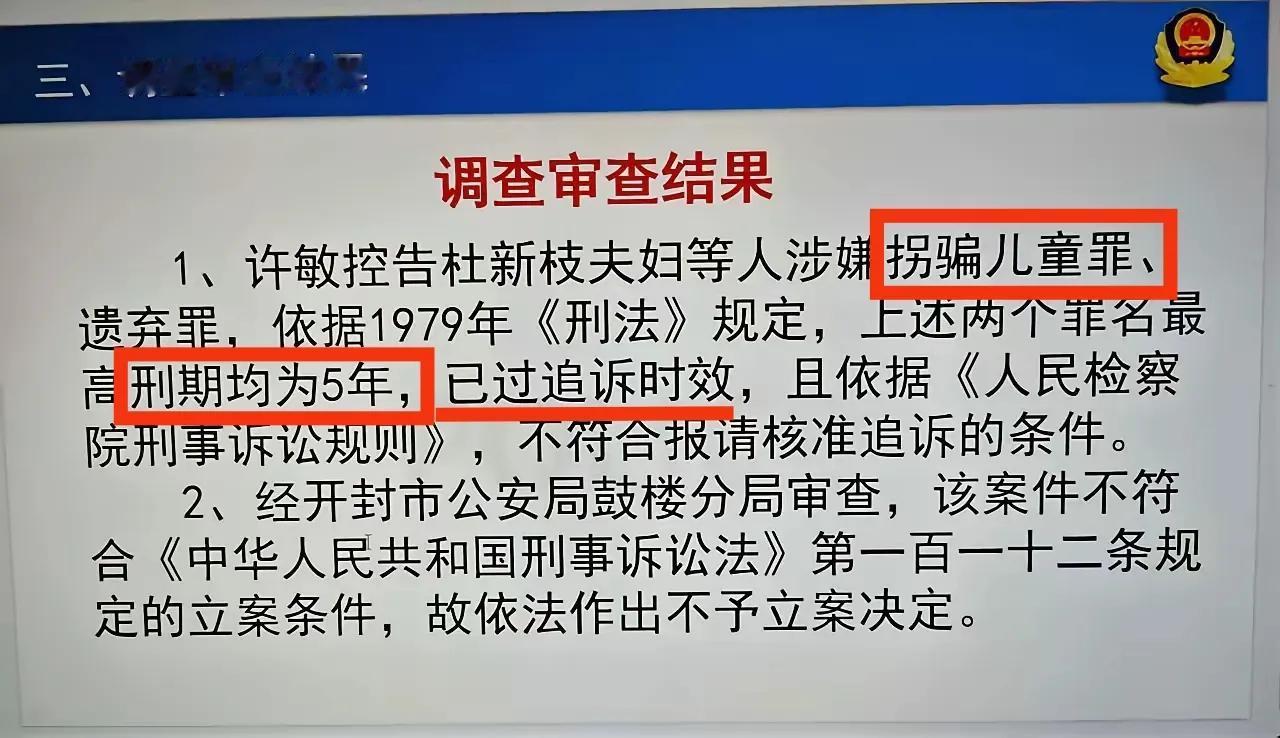

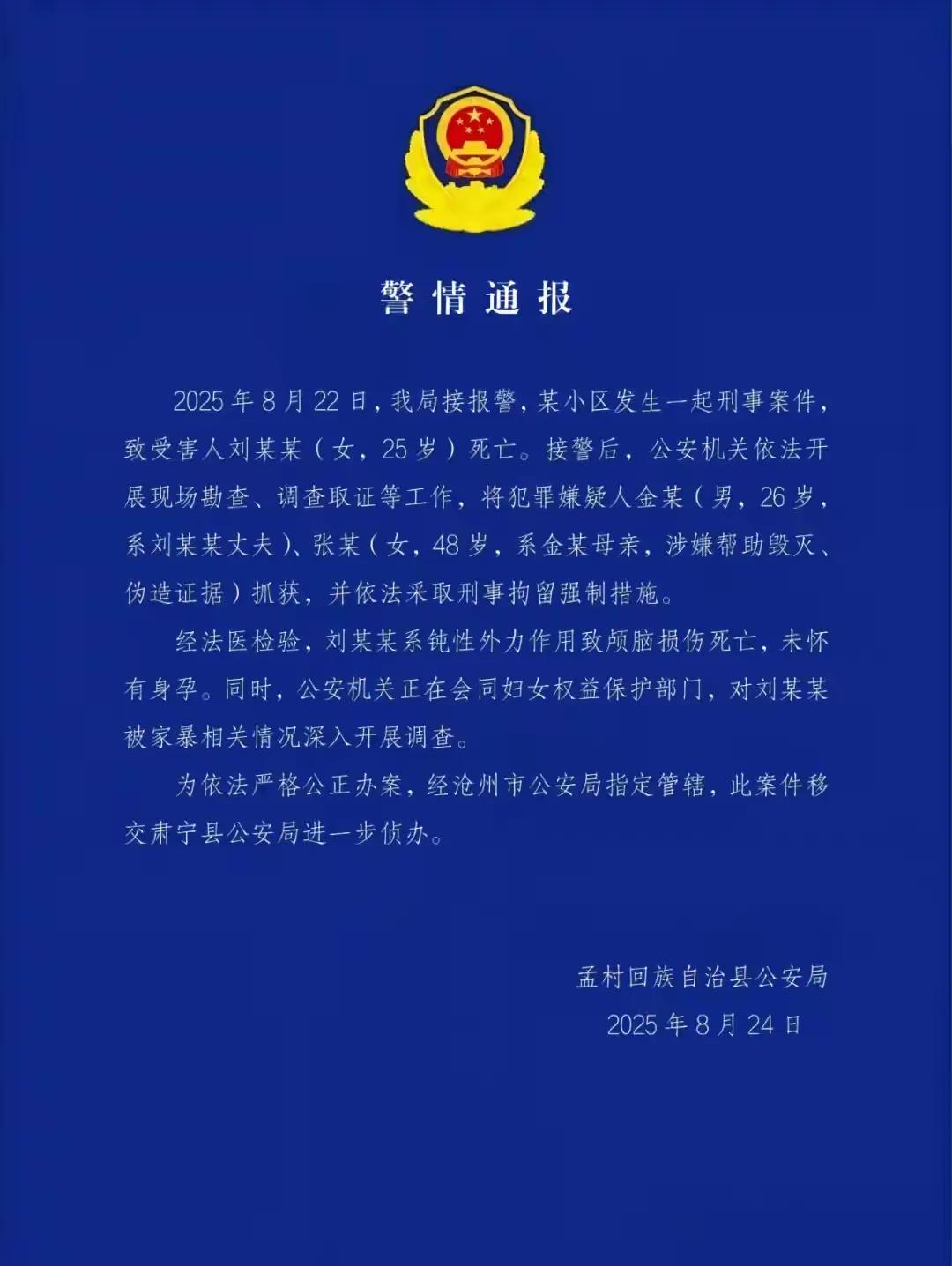

“农闹”的典型案例与分析 一、典型案例说明 案例一:河南自媒体造谣小麦减产事件 时间:2024年5月 地点:河南南阳 事件: 自媒体账号“邓州刘某某”发布视频,声称“2024南阳1100万亩小麦遭病变70%减产”,引发农民恐慌和舆论关注。 真相: 经南阳市农业农村局核实,全市未发生此类事件,信息为谣言。 处理结果: 邓州公安机关依法对刘某某行政处罚,并删除不实信息。 分析: 此案例中,自媒体通过夸大农业灾害,制造农民焦虑,属于典型的“农闹”行为。其目的是吸引流量,煽动情绪,损害农民利益,破坏社会稳定。 案例二:河南自媒体造谣“收割机坐地起价” 时间:2023年6月 地点:河南驻马店 事件: 账号“二手农机收割机通北”发布视频,称“新蔡多地农民称收割机坐地起价,上街拦住收割机不让走”。 真相: 信息为2023年旧闻,账号通过移花接木、旧闻新发,误导网民以为事件发生在近期。 处理结果: 账号被删除不实信息,主体人受批评教育。 分析: 通过歪曲事实,制造农民与商家的矛盾,属于“农闹”行为,旨在吸引流量,破坏社会和谐。 案例三:宁夏孙国友治沙纠纷 时间:2023年3月 地点:宁夏灵武 事件: 林场主孙国友因煤矿断水跪地求供水,引发网络关注。部分自媒体夸大其治沙成果,甚至编造“治沙英雄”形象。 真相: 孙国友实际存在与企业纠纷,部分自媒体通过夸大个人贡献,误导公众对农业政策的认知。 分析: 利用农民议题进行炒作,制造“治沙英雄”人设,属于“农闹”特征,可能损害农民形象或国家政策。 分析: 二、“农闹”的共同特征 1. 利用农民议题:以农民权益为噱头,吸引关注。 2. 夸大或歪曲事实:通过断章取义、编造信息,制造焦虑或对立。 3. 制造社会矛盾:煽动农民与政府、企业或其他群体的矛盾。 4. 损害农民形象:误导公众对农民群体的认知,破坏社会信任。 5. 追求流量或利益:通过炒作农民议题,获取关注或经济利益。 三、法律与政策应对 ★依法打击:对编造、传播谣言的自媒体,公安机关依法行政处罚,删除不实信息。 ★政策透明:政府及时公布农业政策,回应农民关切,减少信息不对称。 ★媒体监管:加强网络内容审核,遏制“农闹”信息的传播。 ★农民教育:提升农民媒介素养,避免被不实信息误导。 四、结论 “农闹”是少数人利用农民议题进行不当牟利或制造矛盾的行为,其核心在于歪曲事实、煽动情绪。通过以上案例可见,此类行为不仅损害农民利益,还破坏社会稳定,必须依法打击。同时,需保障农民正当诉求,避免将“农闹”标签泛化,确保农民权益得到尊重和保护。

谣言出货法

【1点赞】

![一张人口密度图片,再次证实山东和河南的人口实力[捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/6678589154029726331.jpg?id=0)