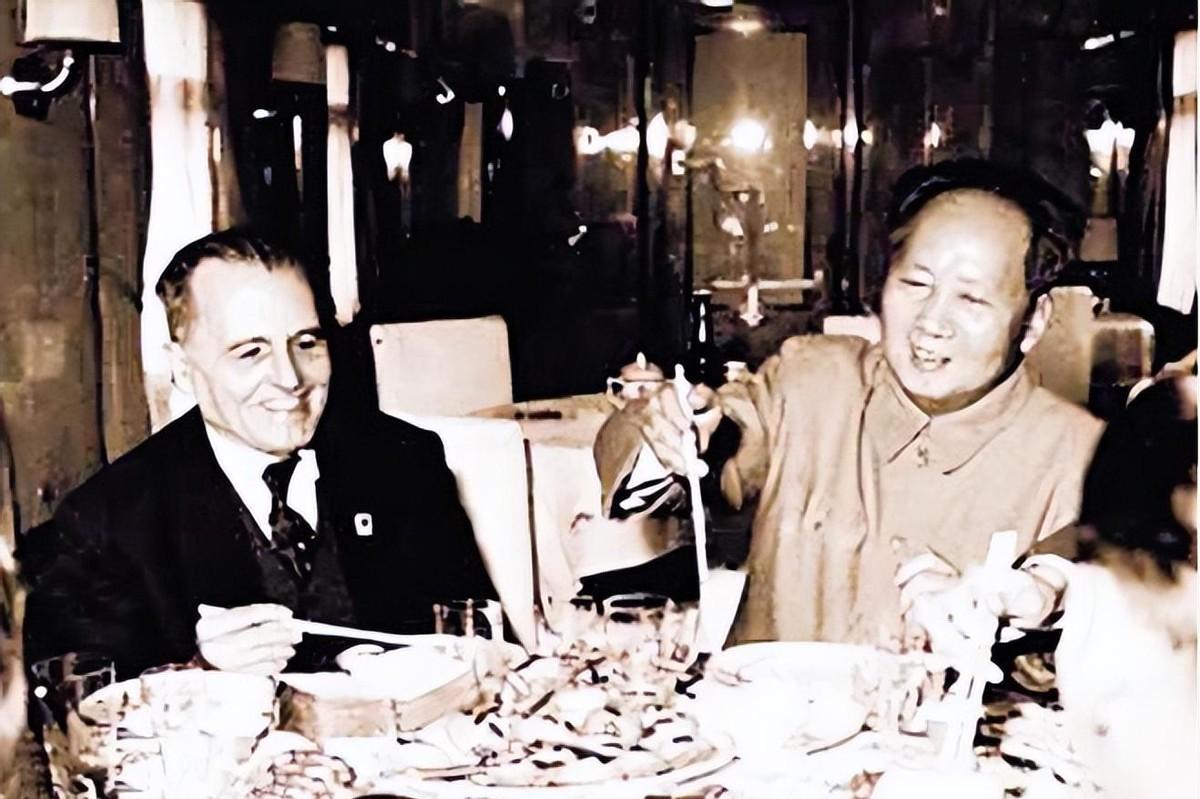

60年除夕夜,毛主席吃了一口葱花饼,放下筷子厉声道:把厨师喊来 60年2月7日,腊月三十的夜风裹着北平的寒意,一盏孤灯仍亮在中南海菊香书屋。毛主席批阅完文件,刚坐到餐桌前,准备咬第二口葱花饼,却突然停住筷子。 那张饼外焦里软,香味里却透出一丝不对劲的油润。主席皱眉,喊来警卫:“请厨师过来。”寥寥七字,屋里气压瞬间低到尘埃。 几分钟后,程汝明快步进门,白色围裙还带着面粉。他自觉站定,等候发落。这一幕后来被值班的服务员写进值日记录,只留下简单一句:除夕夜,主席关心配额。 故事要从1939年说起。那一年,18岁的程汝明在天津法租界一家小餐馆当学徒,白天切洋葱、晚上背配方,没日没夜。天津是口岸城市,洋行多,西餐传奇与鲁菜刀功同台竞技,给了他无与伦比的练武场。 十二年苦练,程汝明从案板升到大厨。1952年亚洲及太平洋区域和平会议定于北京召开,外交部要在短期内凑出一支既懂法式酱汁又能蒸出正宗清蒸鲈鱼的队伍,程汝明被点名北上。 会上,法国代表团提出想吃“家乡味”。程汝明拿铁锅熬黄油、用钢勺调红酒汁,硬是在中国炉灶复刻出勃艮第红酒牛肉,让几位洋专家惊掉下巴。会后,外交部嘉奖名单里第一次出现“程汝明”三个字。 1954年春,他又接到一道密令:进驻中南海,协助李锡武负责主席膳食。自此,毛主席的菜单上多了两三个“实验菜”,也多了一个总是缩在人群后面的年轻厨子。 主席的口味并不复杂,辣椒、苦瓜、玉米面,他吃得极香;复杂的是配额。国家正经历经济困难,能省一分是一分。1959年到1961年,一些省份人均口粮不足500斤,全国发电量连年下滑。中央领导带头过紧日子,规定每人每日肉食不超二两,鸡蛋每周两只。 程汝明明白这些规矩,却也心疼。主席日均批件上百份,睡眠经常不足四小时。那年除夕,他偷偷把肥瘦相间的猪肉绞碎,掺进葱花饼里,想着让主席补补。谁料第一口就被察觉。 “里面是不是有肉?”主席目光锋利。程汝明低声回:“主席,身体要紧,得补点油水。”这一句不到十字,却让主席沉默了片刻。最终,饼被端走一半,另一半留下,警卫记录:“照旧配额”。 1962年后,经济局面渐稳。中央提高口粮标准,允许适当加荤。程汝明开始琢磨新做法:用糖色替代酱油,保持微甜又不费配额。反复试验三个月后,改良版红烧肉成功端上桌,肥而不腻,入口即化。主席看着色泽透亮的肉块,只说了两字:“不错。” 此后十年,红烧肉成为重要接待菜。外宾问起秘方,程汝明只笑,“铜锅火候,铁勺手劲”。实则三要素:肉七分瘦三分肥,糖色温度控在150℃以下,最后用热水冲面去浮油,减少脂肪。 1976年春,程汝明离岗,档案里的评语写得简短:工作22年,无事故,无浪费。那张当年被剩下半块的葱花饼还在记录里,不为口味,只为准则。 他后来回忆,说自己一辈子做过成千上万道菜,真正让人记住的却是那次“违规”加肉。“厨子要紧跟时代节奏,秤砣不在手,心里也得有杆秤。”这句话,被不少后辈当成行规刻在后厨墙上。 有人评价,程汝明的成功不只是刀工配料,更在于懂得国家处境与领袖习惯,用一勺油盐折射时代重负。严谨到刻板,也坚持到倔强。他把普通一餐饭,煎、炒、烹、炸成了一段独特的史料。

![感谢毛主席,为我们换了人间![赞]](http://image.uczzd.cn/16590831489990443066.jpg?id=0)