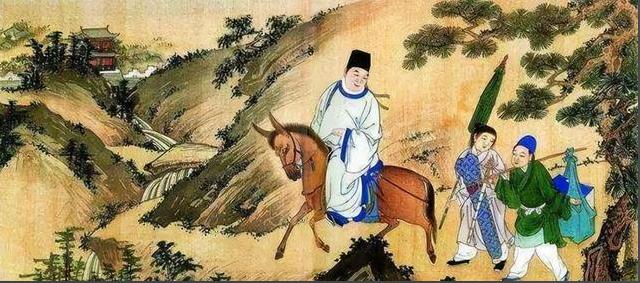

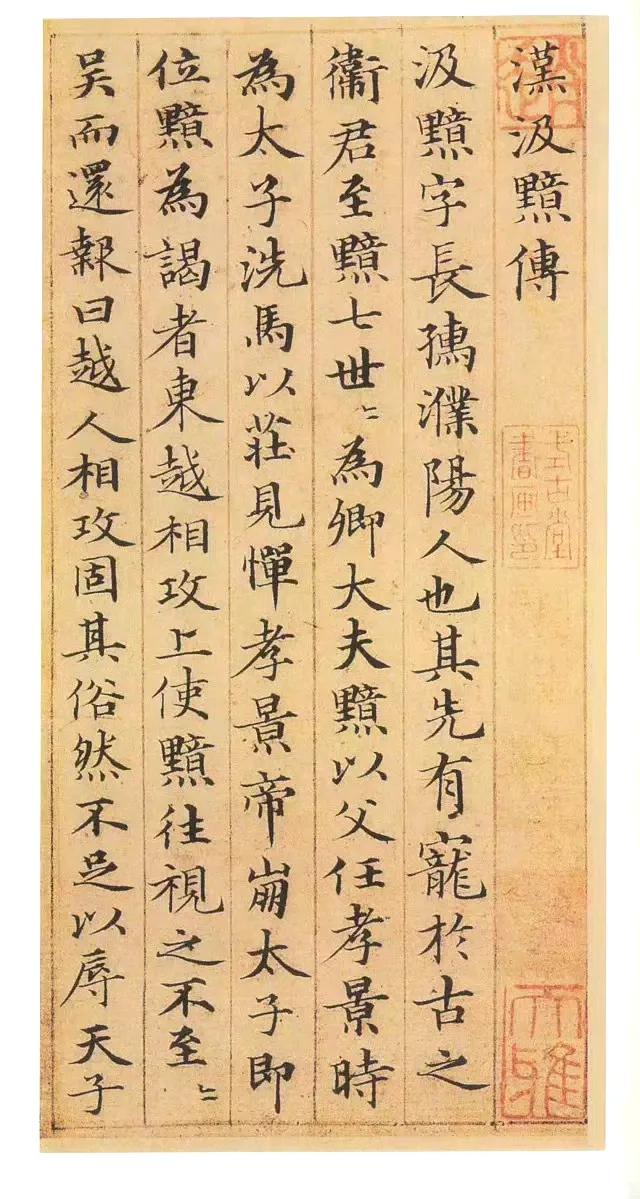

古代书生赶考要准备什么?行囊里的物品关乎考试成败 古代书生赶考可不是说走就走的事儿,从家到京城考场,少则几十天,多则半年,行囊里装的每样东西都得精打细算,要是漏了关键物件,轻则影响考试状态,重则可能直接考不了,真就是“关乎成败”。 首先,文具肯定是重中之重,一点都不能马虎,最核心的是“毛笔”,得带个两三支,分着用——一支狼毫笔硬挺,适合写楷书的笔画,答卷时字迹要工整,考官才愿意看,一支羊毫笔柔软,适合平时练笔打草稿,还得用布包好,免得毛被压弯。 墨也得选好的,不能买便宜的粗墨,磨出来颜色发灰,写在卷子上不清爽,得带块细腻的“松烟墨”,再配个结实的墨锭盒,防止墨块摔碎。 纸更要讲究,得带“宣纸”和“毛边纸”,宣纸用来写正式的稿子,毛边纸便宜,用来打草稿、记笔记,还得用油纸包好,路上遇到下雨才不会受潮,要是纸湿了,写字洇墨,卷子上一团黑,考官根本没法看,考试肯定砸了。 除了文具,证件也绝对不能忘,就是“身份证明”和“报考凭证”,古代叫“文引”和“准考证”,得用布缝个小袋子装着,贴身放,丢了就进不了考场。 有些书生还会带几本常用的经书,比如《论语》《孟子》,路上歇脚时能再翻一翻,巩固知识点,但不能多带,书沉得很,赶路本来就累,带多了只会拖累行程。 生活用品也得考虑周全,衣服要带两三套,一套平时穿的粗布衣裳,一套干净的长衫,考试时得穿得整齐点,给考官留个好印象,还得带件厚外套,路上要是遇到降温,冻感冒了可没法考试。 鞋子得带两双结实的布鞋,鞋底要厚,赶考多靠步行或骑马,鞋子磨破了没的换,脚疼得走不了路,赶不上考场就完了。 吃的方面,会带些耐放的“干粮”,比如烧饼、馒头干,还有一小罐盐和油,路上住客栈时能简单做点热饭,总吃冷干粮容易坏肚子——要是在考场上闹肚子,根本没法集中精力答题。 还有些“应急物件”也得装进行囊,比如一小瓶“草药”,像治头疼、拉肚子的,路上生病了能救急;一把伞,既能遮雨又能挡太阳,甚至还会带根绳子,住破客栈时能把行囊系在床头,防小偷——要是钱和文具被偷了,就算到了考场也没法考试。 古代书生的行囊看着不大,却装着考试和生存的必需品,每样都得想到,少一样都可能影响考试,这背后全是赶考路上的不容易,也藏着他们对考试的重视。