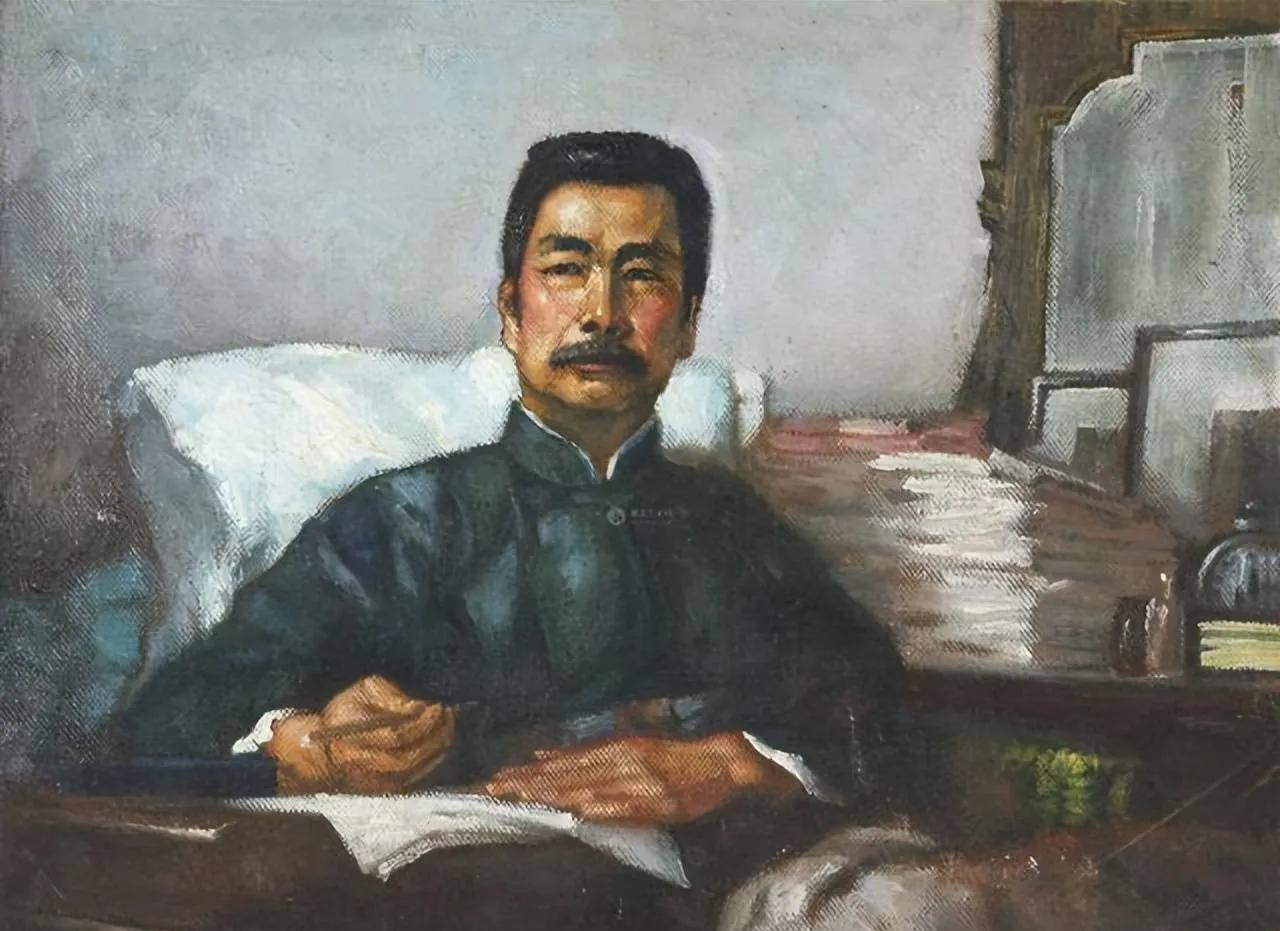

1930年,上海一家书店在付给鲁迅稿费时,鲁迅发现稿费有误便写信询问,报社回复:“标点不算稿费。”得到了这个答复以后,鲁迅一个行动让出版社后悔莫及。 1930年,上海是文化中心,租界里书局林立。鲁迅住在北四川路一带,每天埋头写稿,寄给各种报刊。他当时五十岁出头了,身体也不大好,但笔杆子没停过。出版业发展快,可老板们精明着呢,结算稿费时,只数实字,标点一概不算。这套路在上海书局里挺普遍,因为市场竞争大,作者怕丢饭碗,就忍了。鲁迅的稿子一向仔细,标点用得讲究,他觉得这不公平。早些年,他就为推广新式标点出过力,认为这些符号是现代文的必需品。书局这么干,无异于忽视文字的完整性。鲁迅没公开闹腾,但心里有数。那个时代,作者的收入主要靠稿费和版税,鲁迅的月收入算得上不错,大概五百银元上下,可扣掉标点部分,也不是小数目。书局老板们呢,靠压低成本赚钱,有些甚至拖欠版税,鲁迅就为北新书局的事打过官司,追回两万多银元。 事情的起因是鲁迅寄了篇稿子给上海一家书局,收到支票后一算,发现金额不对劲。他仔细核对字数,标点部分果然没算进去。于是,他写了封信去问,书局回话说标点不算稿费,只按汉字付费。这答复让鲁迅琢磨起来。他没当场翻脸,而是开始准备下份稿子。那是《两地书》,他和许广平的通信集。本来这书该分段落,用标点断句,可鲁迅故意写得密密麻麻,一点符号都不加,字挨字,行连行,像块黑乎乎的饼。稿子寄去后,书局的编辑傻眼了,捧着纸张看半天,分不清哪儿是句头哪儿是句尾。字里挤满了"的了吗呢",读着读着眼睛直花。编辑部的人围着商量,没法印,只能求鲁迅改。鲁迅回信说,标点不算钱,为什么要加?书局老板得知后,脸拉老长,只能同意把标点折算成字数,补上欠款。从那以后,这家书局再不敢这么扣了。 这个故事流传挺广,好些回忆录和文章里都提过。鲁迅自己也说过类似的话,在一篇回忆里提到过不加标点的事儿。 不过,真假还有争议,有些研究说这是民间传说,鲁迅日记里没详细记录。但从他的性格看,这事不奇怪。他一向耿直,对不公的事爱较劲。早年在绍兴教书,就因为迟到自罚停课一周,让学生们愣住。去北大上课,冬天冷得慌,他从兜里掏辣椒面抹太阳穴,说这是南京水师学堂时学的取暖招,比暖手炉管用。还写进《朝花夕拾》里。跟萧红聊天,盯着她的红上衣说要配黑裙子,第二天她换了,他又说瘦人别穿黑。像个老顽童。 在厦门大学时,校方请吃饭,鱼丸是隔夜的,还硬说是新鲜的。鲁迅当场戳破,说这鱼丸跟他一样,都是厦门老住户了。校领导咳嗽着没话说。鲁迅这人就这样,不爱拐弯抹角。标点的事儿,也反映出他对文字的敬畏。他坚持用白话文写《狂人日记》,用"的"不用"底",就是这份认真劲儿。标点不光是符号,还是文章的灵魂。书局扣费,等于小看了作者的劳动。他这么一闹,不只为自己争口气,还让业内想想标点的价值。 后来书局补了钱,规矩也改了。鲁迅继续写他的文章,杂文小说一大堆。那个时代,出版业渐渐规范,标点开始被重视。鲁迅的影响不小,他推动的新文化运动,让白话文和标点普及开来。书局老板们学乖了,不敢再随意扣费。鲁迅晚年还为版税打官司,维护作者权益。1936年他去世前,稿费收入稳稳的,平均每年好几万银元。那时候一银元能买不少东西,鲁迅的收入比老师高多了。 他不光挣钱,还义务写文章,不领酬劳。标点事件,主要针对那些苛刻的书局,是一种维权。 鲁迅一生写了不少,著作450万字,译文300万,还有手稿一大堆。 他的书信好几千封,好多散佚了。研究他的人说,手稿有文物价值,文献价值。标点故事虽小,却透出他的个性。不爱忍气吞声,总得找出路。那个年代,作者地位不高,书局强势。他这么做,让人看到作者的骨气。 后来研究鲁迅的书多了,《鲁迅全集》18卷,700万字。 里面有他的日记,信件,没提标点细节,但轶事基于他的作风。真假姑且不论,精神在那儿。鲁迅留给后人的,是这份不服输。书局老板们,估计从此长记性了。