1951年,志愿军91团被美军包围,在制定突围方案时,团长建议向南突围。众人一愣:“团长,敌人都在南边,向南突围不是自寻死路吗?”

1951年5月的朝鲜战场,硝烟裹挟着春末的潮湿,志愿军第12军31师91团的战士们正潜伏在三八线以南的密林中。

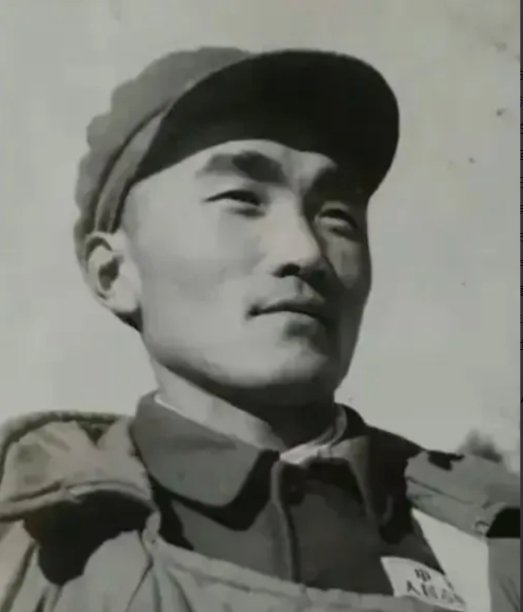

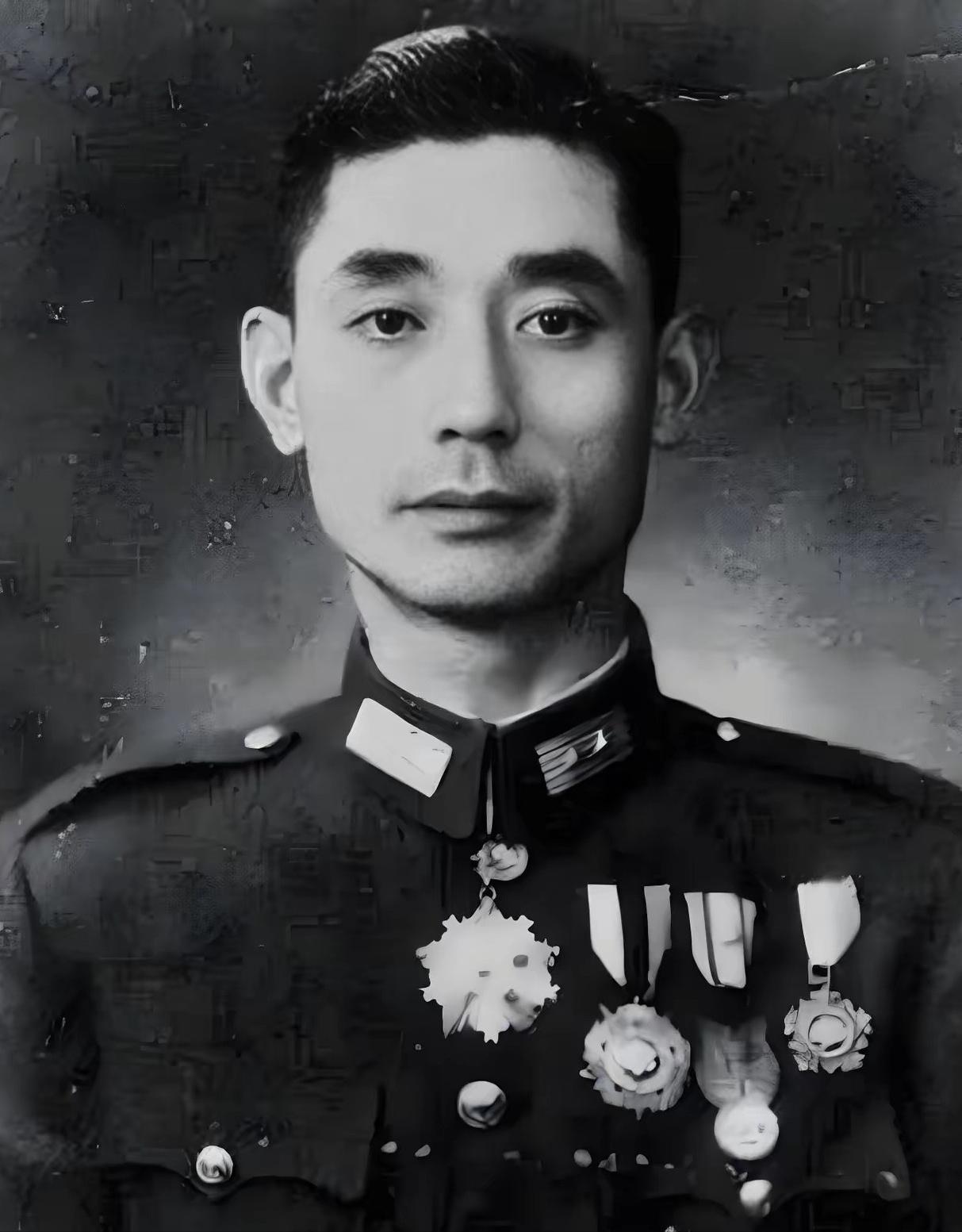

这支由团长李长林率领的部队,像一把尖刀插进敌人腹地。

却不知自己即将成为美军三个师围猎的目标。

他们的故事,后来被军史学者称为“抗美援朝版四渡赤水”。

而这场突围的起点,始于一个让所有人倒吸凉气的决定,向南进攻。

李长林是个典型的“老兵油子”,脸上总挂着似笑非笑的表情,但没人敢小看他。

第五次战役打响后,91团奉命执行穿插任务。

昼伏夜出、无线电静默的战术让他们像幽灵般深入敌后100多公里,却也彻底断了与主力的联系。

直到31师作战科副科长浑身是血地爬进营地,大家才知道北面早已被美军第三师铁桶般围住。

传令兵带来的不止是撤退命令,还有更糟的消息。

电台被炸毁的两名通信员用身体压住手榴弹,才让这名副科长活着找到他们。

作战会议上烟雾缭绕,营长们盯着地图上标红的敌军番号直皱眉。

北面是美军的坦克集群,东面有韩军首都师,西侧则是南汉江天险。

当李长林突然把铅笔往南一划,帐篷里瞬间炸了锅。

“团长,南边是伪军老巢啊!”“咱们一千多人去撞人家三万人的枪口?”

质疑声中,李长林摸出半包“大生产”香烟,给每人发了一支:“白善烨的首都师确实凶,可你们想想,狗追人时是不是总往前扑?谁会料到猎物突然回头咬它屁股?”

这个看似疯狂的决策背后藏着精妙算计。

美军所有侦察机都盯着北撤路线,南面韩军阵地反而戒备松懈。

李长林从俘虏口中得知,首都师刚调走一个团去北线围堵,防御出现空档。

更绝的是,他让尖刀排换上韩军制服,教战士们三句韩语:“自己人!”“别开枪!”“去送弹药!”

后来证明,这套“灯下黑”战术比武器更管用。

突围当夜,91团与南朝鲜军巡逻队擦肩而过。

对方军官还挥手致意,浑然不知这群“友军”背包里藏着上膛的波波沙冲锋枪。

但真正的考验在渡江时来临,二营走错方向与韩军交火,枪声引来了美军炮兵。

李长林当即分兵:六连一个排留下阻击,主力抬着伤员强行渡江。

18名战士用缴获的巴祖卡火箭筒打爆了两辆吉普车,硬生生拖住敌人三小时。

多年后军事学家复盘发现,这支小分队创造的战场迷雾,让美军误判志愿军要决死突围,竟把主力调往相反方向。

而那位后来在上甘岭一战成名的胡修道,此刻正背着腿部中弹的战友,在齐腰深的江水里摸索前进。

七天六夜的突围路上,饥饿比子弹更可怕。

战士们嚼着树皮行军,却把缴获的罐头优先分给俘虏的韩军伤兵。

有个美军参谋被俘后看到志愿军用钢盔煮野菜,偷偷塞出半包压缩饼干,结果炊事班老班长反手给他多盛了碗热汤。

这些细节被彭德怀知道后,在战报上批注:“仁义之师,所向披靡”。

当衣衫褴褛的91团带着300多名俘虏出现在文登里防线时,31师参谋还以为见到了鬼。

统计战损时发现,全团不仅没减员,还多出六个主动投诚的韩军士兵。

这场突围之所以成为经典,在于它颠覆了传统战争逻辑。

美军至今想不通,为何三个机械化师抓不住徒步行军的小股部队。

其实答案很简单:当所有人想着“突围就是逃跑”,李长林却把突围打成进攻。

当敌军用雷达和侦察机构筑立体封锁网,志愿军用绑腿和脚板走出了电子战时代的最后一场古典奇袭。

后来西点军校将此事编入教材,备注里写着:“最危险的路线,往往是最安全的,前提是你比敌人更敢赌。”