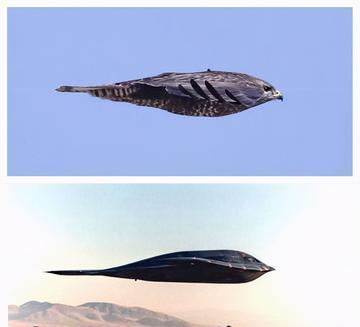

不吃不喝飞行11天,跨越13560公里,比轰炸机还能飞!这种鸟怎么做到的?原来,它们饿了就“吃”自己的内脏...... 体重仅300多克,约等于一罐可乐的重量,斑尾塍鹬却能完成连人类科技都为之惊叹的长途飞行。 在追踪过这种小鸟迁徙轨迹的科研人员眼中,它的每一次远行,都是自然界最不可思议的生命奇迹。 通过卫星追踪技术,科研团队曾观测到一只斑尾塍鹬创造了连续飞行11天零2小时的纪录。 这只小鸟从阿拉斯加启程,一路向南,最终成功抵达新西兰,全程跨越13560公里——这个距离,相当于从北京到广州往返飞行10次。 屏幕上那条连贯的飞行轨迹,不是科幻小说里的想象,而是真实刻在大自然里的生命印记,其迁徙过程的复杂程度,远超科研人员最初的预判。 每年8月下旬,阿拉斯加海岸便成了斑尾塍鹬的“能量补给站”,灰褐色的它们穿梭在滩涂之上,争分夺秒地啄食虫子、甲壳类动物,仿佛在为一场重要的“远行”储备力量。 短短一个月里,它们的体重能暴涨50%-90%。科研人员曾触摸过一只即将迁徙的斑尾塍鹬,指尖能清晰感受到腹部厚实的脂肪层。 那是它们跨越山海的“燃料”,就像飞机依赖燃油才能升空,这些脂肪是斑尾塍鹬完成长途飞行的关键支撑。 起飞后,斑尾塍鹬会以每小时约60公里的速度飞行,一路寻找高空西风带。 一旦进入西风带,它们便会展开翅膀调整角度,借着每秒25-30米的风速滑翔,往往飞几百米才挥动一次翅膀。 这种极致的节能飞行方式,让科研人员不禁感叹生物适应自然的智慧。 它们在飞行过程中,即便遭遇强气流,它仍能保持30-50公里的时速,成功穿越渤海海域。 当斑尾塍鹬的飞行进入第5天左右,体内储存的脂肪几乎消耗殆尽,此时,一场神奇的生理变化会在它们体内悄然发生——为了获取继续飞行的能量,它们会分解自身的内脏组织。 肠道会缩短30%,肝脏缩小20%-25%,就连用来磨碎食物的砂囊,也会暂时“缩水”,这些被分解的组织会转化为氨基酸,成为支撑飞行的“应急燃料”。 在人类看来,这种分解自身器官的行为近乎“自残”,但对斑尾塍鹬而言,这是为了生存演化出的独特本领。 茫茫大海上,没有路标指引方向,斑尾塍鹬如何保持正确航线?这个问题曾困扰科研人员数十年。 随着研究深入,答案逐渐清晰:鸟类的导航方式是“多模态”的,它们会根据不同环境,灵活运用各种线索定位。 2025年3月发表在《Movement Ecology》的研究指出,地球磁场、太阳位置、星星排列,甚至是人类难以察觉的次声波,都可能成为它们的“导航工具”。 其中,次声波在大气波导中稳定传播的特性,或许是斑尾塍鹬实现远距离高精度定位的关键。 历经11天不吃不喝的飞行,斑尾塍鹬终于抵达新西兰海岸时,早已筋疲力尽:羽毛被海风刮得像杂乱的杂草,腿爪因脱水变得皱巴巴,长长的喙上还沾着海盐。 但令人惊叹的是,只要在新西兰的潮间带休息几周,它们就能完成“重生”——缩短的肠道重新变长,缩小的肝脏恢复原样,随后又会开启“疯狂进食”模式,为返程积累能量。 科研人员认为,这种器官“可逆萎缩”的能力,或许能为研究太空失重环境下宇航员器官退化问题提供新的思路。 如今,斑尾塍鹬的生存正面临严峻挑战,北极变暖导致苔原植被发生变化,它们迁徙前赖以增肥的昆虫、植物数量越来越少。 研究显示,气候变化可能使斑尾塍鹬迁徙前的体重减少12%-15%。体重不足,意味着更多小鸟不得不放弃“直达飞行”,冒险选择“跳板飞行”——中途寻找小岛歇脚,而这会让它们面临更高的死亡风险。 幸运的是,越来越多的人开始关注并守护这些长途迁徙的候鸟,2025年2月以来,中国多地都在为保护候鸟行动:河南三门峡天鹅湖国家城市湿地公园里,数千只越冬大天鹅聚集在此,准备北迁。 内蒙古包头黄河段沿岸湿地,迎来了3000多只候鸟歇脚,当地村民自发组成护鸟队,每天定时投喂玉米,用行动守护这些远道而来的“客人”。 正如科研人员所说:“保护这些迁徙的鸟类,就是保护整个生态系统,它们的生存状况,是环境健康的‘晴雨表’。” 曾创造飞行纪录的那只斑尾塍鹬,抵达目的地时体脂率只剩5%,几乎达到生理极限,但它最终活了下来。 2025年4月,科研人员在新西兰海岸线观测到它的身影——此时的它正悠闲觅食,为返回阿拉斯加做准备。 光滑的羽毛、恢复如初的内脏器官,让人很难想象,它曾完成过一场1.3万公里的生死飞行。 科研人员站在远处静静观察,他们知道,等到秋天来临,这只小鸟还会再次振翅,上演属于它的生命奇迹。