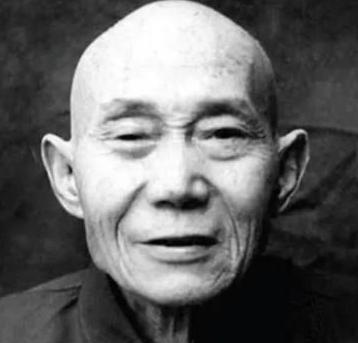

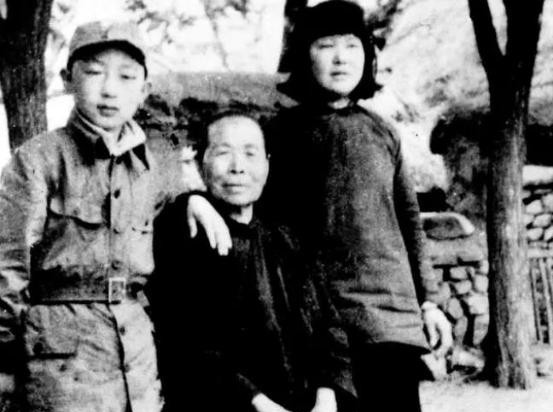

1951年,朝鲜战争中,我方只剩7名志愿军战士,在弹尽粮绝的同时还被200敌军包围,千钧一发之际,19岁小战士郑起用尽最后一丝力气吹响了冲锋号,竟给自己吹出了个特等功。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 那是一把搁在玻璃展柜里的旧军号,弯曲的号口泛着暗红的锈斑,底部裂开一道豁口,铜身上还有一圈焦黑的痕迹,每天都有成群的学生路过,有人多看几眼,有人拍拍玻璃问这是不是电影道具,讲解员没有讲电影的故事,只说这是1951年冬天,在朝鲜釜谷里的一场战斗中留下的信物,一个叫郑起的士兵吹响了它,改变了一支部队的命运。 那个冬天,冷得像刀子,雪压在山头上像冻住的海浪,风一吹,连人的呼吸都结了冰,郑起在这场战斗开始前,是个普通不过的司号员,不抽烟,不喝酒,来自黑龙江,入伍不到两年,他的任务是传达命令,用军号把冲锋或撤退的信号送到战士耳朵里,可那天,他吹的不是命令,是一声赌命的呐喊。 部队接到命令,要守住一处叫釜谷里的山头,不能让敌人从这里逃出去,这时郑起所在的连队已经打了整整六个小时,最初还有一百多人,到最后,能站起来的只剩下二十几个,每个人身上都挂着血,冻得嘴唇发青,枪里只剩几发子弹,他们知道,要么守住,要么全军覆没。 山下一直有动静,英军集结了整整两个连的兵力,还有坦克压阵,他们穿着厚厚的呢子大衣,头盔在阳光下反着光,脚踩雪地发出嘎吱的声音,一点点逼近,郑起趴在弹坑里,手已经冻得僵硬,军号挂在脖子上,铜管贴着胸口,早已冰冷,他不是指挥员,也不是机枪手,在那样的局势下,他手里的军号成了唯一还没用过的“武器”。 没人知道他当时在想什么,只知道他站了起来,站在山坡最高的一块岩石上,把那把破旧的军号举到了嘴边,阳光从山后照过来,照在他瘦削的身影上,他深吸一口气,吹响了冲锋号。 号声不是高亢清晰的,破裂的铜管让音符变得断断续续,就像一只破喉咙的鸟在拼命鸣叫,但就是这模糊、嘶哑、甚至走调的声音,在山谷间回荡开来,穿过风雪,穿过硝烟,传到了山下敌军耳朵里。 英军的队形突然乱了,他们不是被打散的,是自己退下去的,有人转头,有人跌倒,有人扔下武器,坦克原地打滑,步兵跑得比谁都快,他们不是看见了大部队,而是听见了那个号声,在他们的战史里,那种声音意味着大规模的冲锋,是死亡的前奏,是战场上最不愿意听到的信号。 而实际上,郑起的连队已经油尽灯枯,枪里没子弹,手榴弹早就用光了,连长早已牺牲,指导员负伤倒在地上,郑起当时甚至没有武器能自保,只有那把军号还挂在胸前。 英军的撤退给了援军机会,侧翼的部队听到号声,以为是发起总攻的信号,也冲了上来,从山谷东侧插入战场,英军措手不及,阵线崩溃,后撤变成了溃逃,他们留下了大量弹药、物资和几辆来不及开走的坦克,整整一个营的人马被切断了退路。 战斗结束后,郑起坐在弹坑边上,嘴唇开裂,脸上挂着血痕,军号还挂在胸前,他的手已经冻得握不住东西,但仍然死死抓着军号的肩带,有人从他身边路过,用担架抬走了其他伤员,又折回来把他也架上担架,他没有说话,只是点了点头。 这场战斗的过程后来被写进了战史,但没有人能完全复原当时的气氛,只有参与过的战士知道,那不是一场靠火力打赢的胜仗,而是靠精神撑起来的胜利,郑起没有开过一枪,没有扔过一颗手榴弹,但他用一声嘶哑的军号,把整场战斗从绝望里拉了回来。 他回国后,没有去军校,也没有留在部队,而是回到地方当了一名音乐老师,他不擅长说话,但总能教出一批批能吹军号的学生,他从不讲自己在朝鲜的事,也不愿意别人提起那把军号,他说,那不是属于他一个人的,是整个山头上倒下的兄弟们留下的声音。 有一年,他去北京开会,顺道去了军事博物馆,他站在展柜前,看了很久,他没有喊人,也没有拍照,只是站着,像在等什么,走的时候,他扶了扶帽檐,给号角敬了个军礼。 那把军号现在还在,编号“司号923”,每天都有成百上千人从它前面走过,它不是最亮眼的展品,也不总被人注意,但每当有人盯着那道弹孔多看几秒,就会听见讲解员说起那个冬天,那个站在雪地里吹响号角的年轻人。 战争已经过去很久,郑起也早已退休,生活平静如水,但他的那段经历,被写进了教材、军史、战旗的注脚,也藏在很多老兵的回忆里,有些东西不需要经常提起,它们会自己留下痕迹,就像那把号角,沉默地躺在展柜里,却一直在“响”。 信息来源:中国军网——观文物 学军史丨7名战士坚守阵地,他用这把军号吓退敌军