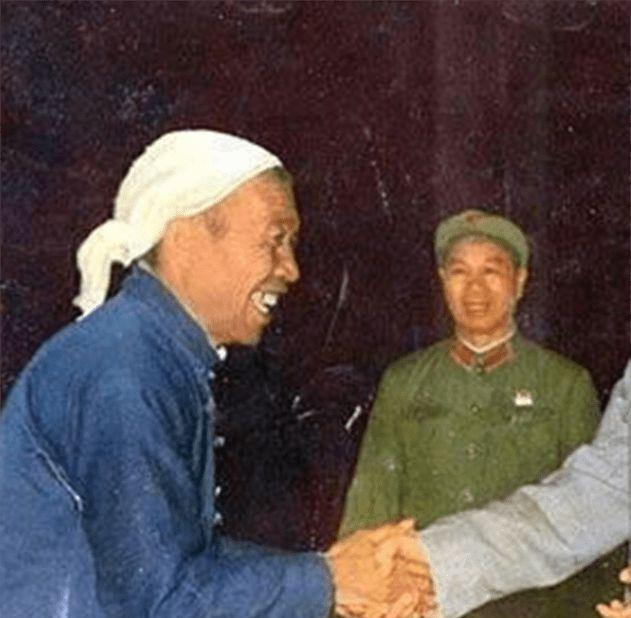

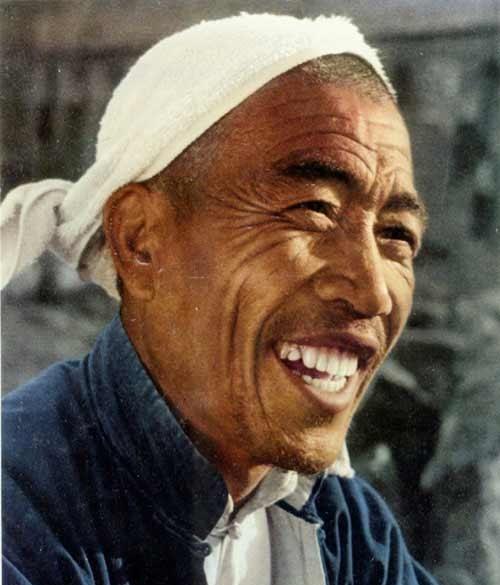

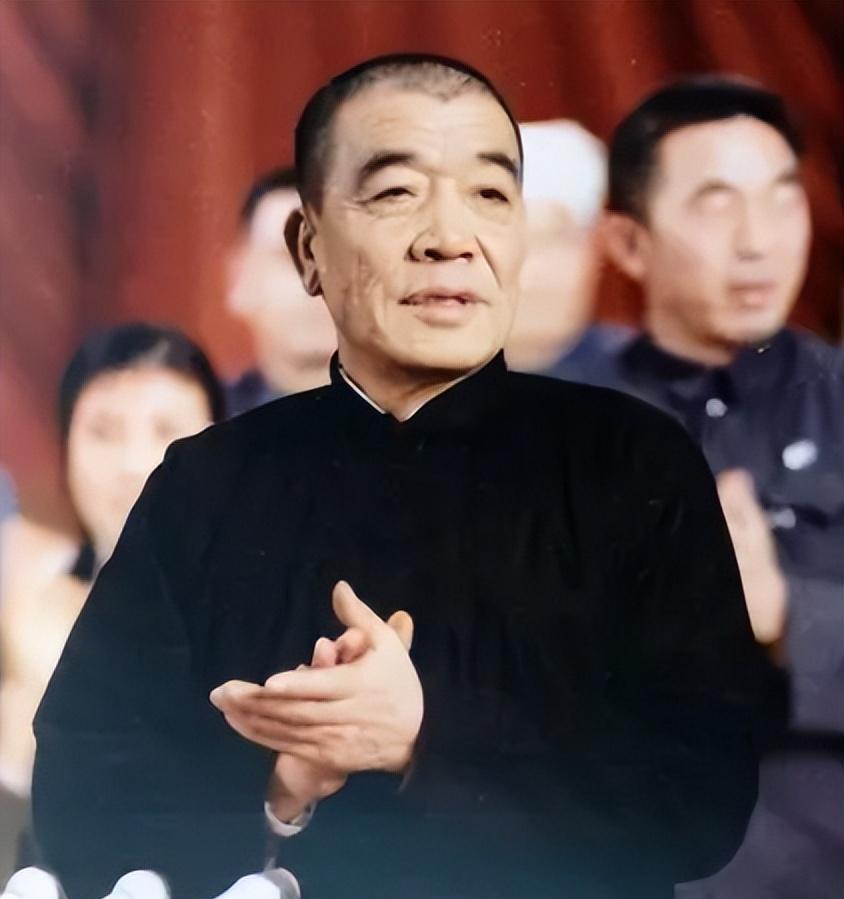

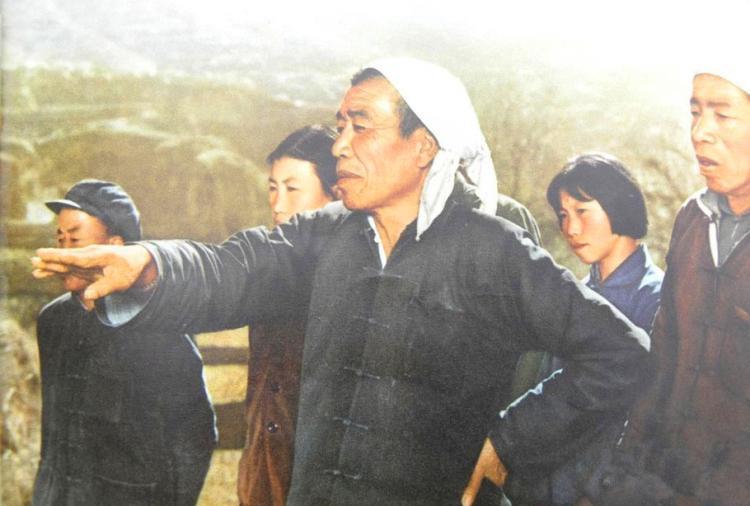

陈永贵的烟瘾很大,在大寨抽自种的旱烟,进了京改抽香烟,但都是3毛左右。他每天吃粗茶淡饭。常常是一大碗小米粥或馒头、面疙瘩,就着老咸菜或苦瓜,稀里呼噜香甜地吃完了事。若客人来了,他就煮面条招待。他吃粮靠队上分给他家的口粮,拿到粮站卖了,兑换成全国通用粮票拿到北京用。另外,他还是一个不拿工资的副总理,每年由大寨给他记满勤,每个劳动日按1.5元分给他家。组织上考虑到他进京后开销大,每月补助他36元生活费,山西省每月给他60元兼职补贴,后来提高到100元。他就挣这么些钱! 1975 年,在第四届全国人民代表大会第一次会议上,陈永贵开始主管全国农业。这一任命让许多人感到惊讶,毕竟陈永贵只是一个农民,文化水平不高,甚至连字都认不全。面对这一任命,陈永贵也曾感到犹豫和不安,他深知自己的文化水平有限,担心无法胜任这一重要职务 。 他找到周恩来总理,坦诚地表达了自己的担忧:“总理,我没文化,干不了这副总理的工作啊。” 周恩来总理语重心长地劝说他:“陈永贵同志,这是组织的决定,是党和人民对你的信任。大寨的经验证明,你有能力带领农民搞好生产,你要服从组织安排。” 在周恩来总理的劝说下,陈永贵最终服从了组织的安排,挑起了这副重担。 陈永贵文化水平有限,识字不多,这给工作带来了诸多挑战。但陈永贵凭借着自己的智慧和独特的方式,努力履行着职责,在工作中展现出了别样的风采。 每天,大量的文件和内部刊物如雪片般涌来,涵盖政治、军事、外交、工业、农业等各个领域。这些文件对于识字不多的陈永贵来说,无疑是一座难以逾越的大山。幸运的是,他从昔阳县带来的秘书成为了他的得力助手。秘书会先仔细阅读这些材料,然后将重要的内容挑选出来向他汇报,或者把关键部分划出来,方便他查看。遇到他不认识的字,秘书就会念给他听。而陈永贵同意的文件,他就在上面画个圈 ,表示已阅。 在工作会议方面,小范围的会议对陈永贵来说相对轻松。他可以根据自己的经验和想法畅所欲言,也可以静静倾听他人的意见,灵活应对各种讨论。视察工作时,他凭借着丰富的基层经验,能够敏锐地发现问题,并迅速给出一些接地气的口头指示,这些指示往往切中要害,对实际工作有着很强的指导意义 。 然而,作报告时,情况就变得复杂起来。在内部作报告时,只要是讲农村的生产和工作,他无需讲稿,便能随口道来。他的语言生动、通俗、幽默,还常常蕴含着从实际生活中总结出来的新见解,这些来自实践的真知灼见,往往能引起听众的强烈共鸣,极具吸引力 。但到了正正规规的公开大会上,他深知自己的讲话代表着国家的形象,不能有丝毫差错,所以格外谨慎。他会让熟悉他的秀才们先按照他的意思写出讲稿,再由他到会上照稿宣读。 为了适应他的阅读习惯,昔阳县专门为他印了一种特殊的稿纸,这种稿纸的格子很大,一个格子抵得上普通稿纸的四个格子,行与行之间也空得很宽,一页大约只有一百字 。县里那几个熟悉他认字习惯的人,会用正楷把讲稿抄在这种稿纸上,遇到他不认得的字,就在空行里注上同音别字,这样精心准备的讲稿,他才能顺利念下来。 1980 年,陈永贵主动辞去职务,告别了他奋斗多年的舞台 。但他对农业的热爱和对国家的责任感丝毫未减,他没有选择安享晚年,而是前往北京东郊农场担任顾问,继续发挥自己的余热 。在农场,他每周按时前往,深入田间地头,将自己丰富的农业生产经验毫无保留地传授给农场的职工们 。他亲自指导农民们种植技术,从选种、播种到田间管理,每一个环节都悉心指导;在农具的选用和维修上,他也凭借自己的经验给出宝贵的建议,帮助农场解决了许多实际问题,深受农场职工的尊敬和爱戴 。 1986 年 3 月 26 日,陈永贵因肺癌在北京逝世,享年 72 岁 。他的离去,让无数人感到悲痛和惋惜。他的一生,是充满传奇色彩的一生,从一个贫苦的农民成长为副总理,他始终保持着农民的本色,扎根土地,心系人民 。他带领大寨人艰苦奋斗,创造了 “大寨精神”,这种精神激励着一代又一代的中国人勇往直前;他在岗位上,虽然面临诸多困难,但依然努力为国家的农业发展出谋划策 。他的功过或许在历史的长河中存在争议,但他为国家和人民所做出的贡献,将永远被铭记 。正如后人对他的评价:“他是黄土地上的赤子,用一生诠释了奉献与坚守,他的精神,早已和大寨的田垄、太行山的风骨融为一体,成为一座不朽的丰碑。 ”