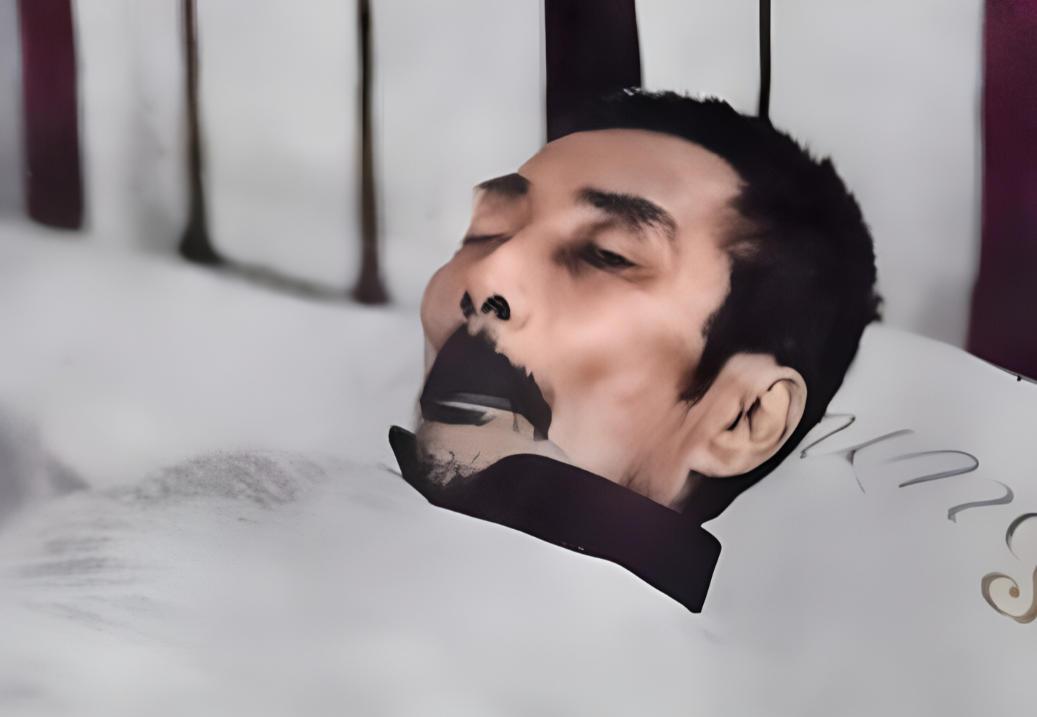

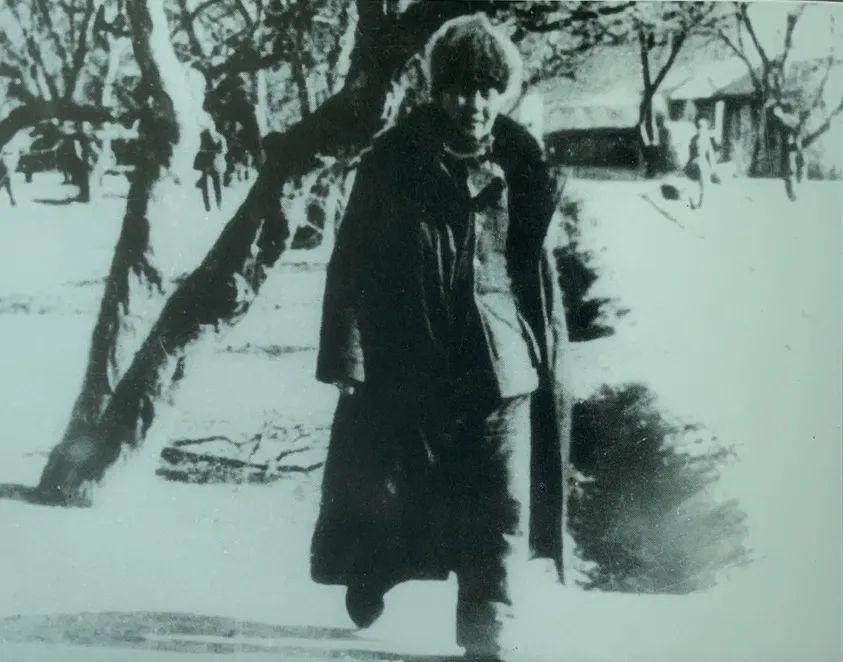

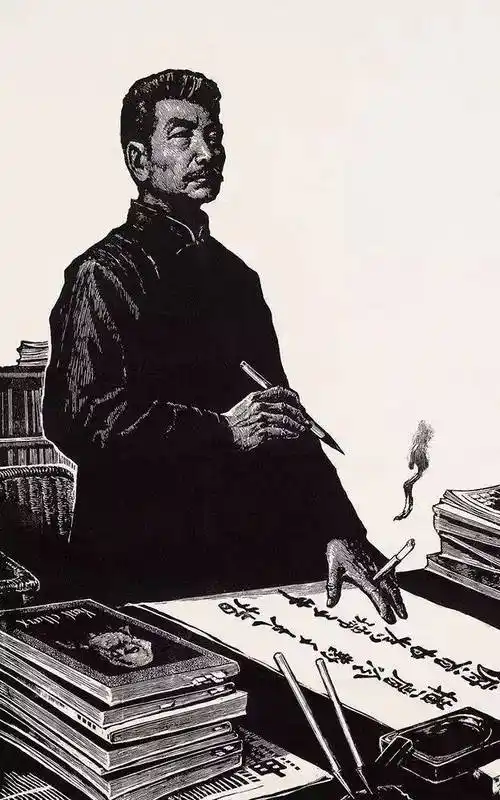

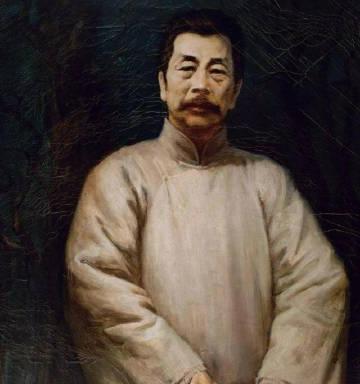

1984年,一张珍藏48年的胸片,揭开了当年鲁迅的死因。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1936年10月的上海,秋意渐浓。 位于施高塔路大陆新村9号的一栋三层小楼里,鲁迅先生正伏案写作。 这位时年55岁的文学家,此时身体状况已不容乐观。 长期的伏案工作和高强度的创作,让他的健康每况愈下。 书房里弥漫着淡淡的烟草味,书桌上散落着稿纸和几包老刀牌香烟,烟灰缸里堆满了烟蒂。 鲁迅先生自幼年起就与烟草结下不解之缘。 据身边人回忆,他的书桌上总是摆放着香烟和烟灰缸,写作时习惯性地点燃香烟,在袅袅烟雾中构思文章。 这种习惯持续了三十余年,每天至少要抽五十支烟。 即便在病重期间,他仍然保持着每天十五支的吸烟量。 他的手指被烟熏得发黄,咳嗽声时常在深夜的书房中回荡。 这年春天,鲁迅先生的健康状况明显恶化。 他时常咳嗽,有时甚至咳出血丝。朋友们劝他戒烟静养,但他总是摇摇头说: "文章不等人。" 3月2日下午,他在日记中写道: "午后骤患气喘,几乎卒倒。" 这是他的健康状况首次出现危急信号。 随后的几个月里,他的病情时好时坏,但仍坚持完成了《故事新编》的创作。 美国进步记者史沫特莱得知鲁迅病重后,特意请来了当时在上海执业的美国肺科专家托马斯·邓医生。 经过详细检查,邓医生诊断鲁迅患有结核性肋膜炎,建议立即进行胸腔穿刺抽液手术。 然而,鲁迅先生最终选择了长期为他看病的日本医生须藤继续治疗。 这个决定后来引起了诸多猜测。 须藤医生最初诊断鲁迅患有胃病,后来才改口说是结核性肋膜炎。 治疗过程中,他采取的措施颇为保守,直到7月才为鲁迅进行第一次抽液手术。 手术后鲁迅的身体状况有所好转,甚至能在10月初外出访友、逛书店。 10月17日,他还兴致勃勃地前往内山书店选购图书。 然而,10月17日夜间,鲁迅的病情突然急转直下。 据当时在周家帮佣的阿姨回忆,那晚先生咳嗽得特别厉害,呼吸异常困难。 须藤医生被紧急请来诊治,但他的处置显得犹豫不决。 次日凌晨,鲁迅先生的呼吸越来越微弱,最终在5时25分与世长辞。 临终前,他还在关心未完成的文稿。 1984年2月,上海市结核病防治院的专家们重新研究了鲁迅1936年拍摄的胸部X光片。 放射科主任医师在会诊报告中指出: "X光片显示患者左肺有大片阴影,肺组织有多处纤维化病灶,左侧胸膜明显增厚。" 专家们的结论是:鲁迅的直接死因是自发性气胸,由于肺大疱破裂导致气体进入胸腔,压迫心肺功能。 这种病症在当时并非不治之症,若能得到及时正确的治疗,本可避免悲剧发生。 值得一提的是,在鲁迅逝世后,须藤医生就神秘消失了。 周建人曾收到过一封匿名信,信中直指须藤医生有重大嫌疑。 但时过境迁,真相已难以考证。 鲁迅的日本友人内山完造后来在回忆录中提到,须藤医生在鲁迅去世后不久就关闭了诊所,离开了上海。 鲁迅的葬礼在上海万国殡仪馆举行。 殡仪馆大门前挤满了前来吊唁的人群,其中有学生、工人、作家,还有普通市民。 巴金、萧军等青年作家主动为他抬棺,宋庆龄、蔡元培等社会名流亲自执绋。 在哀乐声中,一面绣着"民族魂"的黑色旗帜缓缓覆盖在灵柩上。 送葬队伍绵延数里,沿途市民自发驻足默哀。 虽然关于鲁迅死因的争议至今未休,但他的文学成就和精神遗产却永远留在了中国人民心中。 他的作品被翻译成多种文字,传播到世界各地;他的思想影响了一代又一代中国人。 每年10月19日,都有无数读者自发纪念这位伟大的文学家。 在上海鲁迅公园的墓前,常年摆放着鲜花,见证着人们对这位文学巨匠的永恒怀念。 主要信源:(和讯新闻——鲁迅竟然死于西医?)