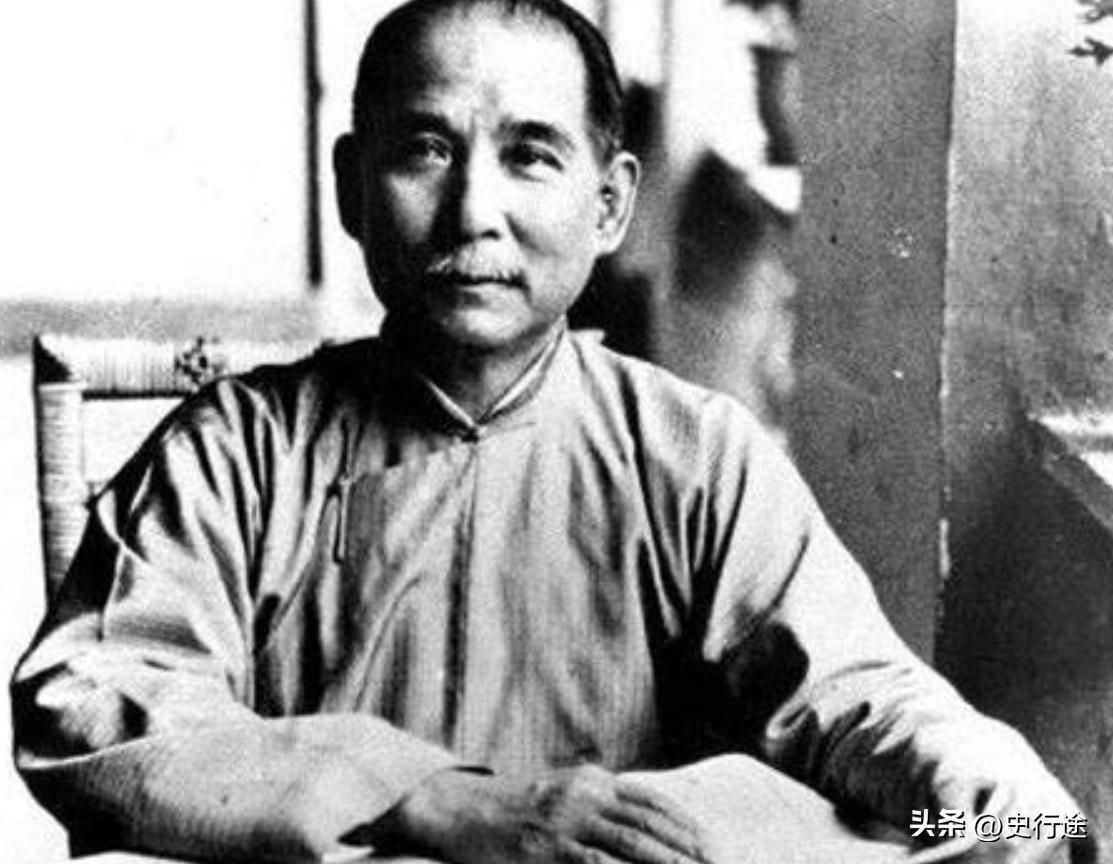

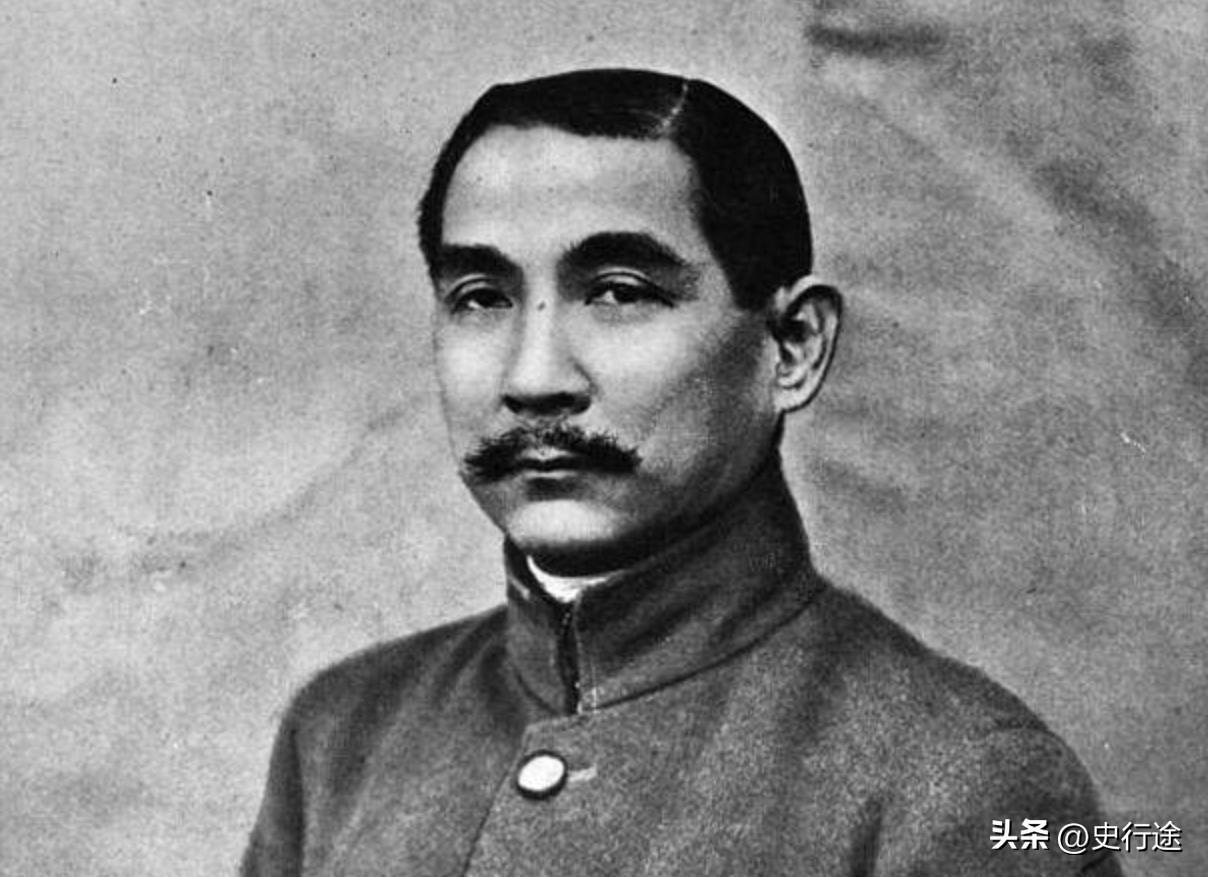

孙中山没有兵权为啥没人动? 你以为孙中山是汉献帝,是名义天下兵马大元帅。 手里一个兵没有,各大军阀都想要挟中山以令共和。 实际上,孙中山的政治感染能力极强。 孙中山不是刘协,反倒像是刘备。你最好别把兵放到他身边,否则最后军队都跟着孙跑了。你还蒙在鼓里,效忠孙中山的军队真不少。 孙中山这人,真得说是个传奇。 但他身上有一个特别让人觉得怪的地方:他没兵权。按理说,哪个革命领袖不拿兵权,能做什么大事?从武昌起义到黄花岗起义,革命一场接一场,结果呢,几乎都是空欢喜一场。 那你得问,孙中山凭啥没兵权、没强大军队的情况下,依然能稳稳当当地做了这么多年的革命领袖?别人是不是都傻?还是他真有什么秘密? 说实话,要理解孙中山,不能只看那些顺理成章的事情,得看那些停顿、那些从失败里爬出来的细节。他那一路的革命,满是挫折。你不能光听到“辛亥革命成功”,就以为他的人生有多光鲜。打了那么多仗,多少次看似都能翻盘,结果总是在临门一脚时,掉链子。 黄花岗起义,得知道,那个时候黄兴已经决定死拼了,而剩下的人,那些支持他的人呢?有的跑了,有的根本没做好战斗准备。就这就能得胜?没可能。 起义之后,局面更是一团糟。那些原本有点战力的部队,都在千头万绪的情况下变得不堪一击。孙中山呢,抱着革命的理想,嘴巴一张,一帮人围过来跟着喊:“为国捐躯!”这大概就是他的魅力所在。 想想看,那些敢跟随他死磕的,哪一个能不为他动容呢? 你看,孙中山身边没强兵,也没有什么后宫加冕的底气,可人家依旧能把一帮人带着走。 你得问,究竟是什么吸引了这些跟随者?光是口号?恐怕不全是。你想,黄花岗起义失败后,孙中山依然能东山再起;辛亥革命之后,他让位给袁世凯,但你就看袁世凯那么一走,民国政府差点被他一手控制了,孙中山却能重新站出来,继续指点江山,这份信任、这份政治影响力,岂是随随便便就能找到的? 确实,孙中山没什么大军。 但他有一个特别的能耐:感染人。光是喊口号、带着革命精神走,没军队的他,却能靠着革命理想、靠着三民主义,一点一点地让许多人甘心为他拼命。 这可不是靠钱靠权靠“私交”就能弄到的。这要有真本事,真让人愿意效忠于你。 他为啥能打破自己一而再、再而三的失败?人家一边打击着外部的强大敌人,一边又在内部不断进行思维的“革命”——啥意思呢?他开始学会怎么让军队为他工作,怎么让人心不再散,革命的目标不再变幻无常。 这其中的关键一环,得说到他“黄埔军校”这步棋。要知道,创办黄埔军校对他来说,既是一种军事上的突围,也是一种政治上的“革命”。 从他身边的那些革命党人到后来的军队指挥官,孙中山不是在指挥一支简单的军事队伍,而是希望通过这些人成为“革命军队”的思想载体——这不单单是枪炮的问题,更多的是让军队去贯彻“党指挥军队”的理念。这是孙中山给自己、给中国革命留下的一大笔遗产。 黄埔军校刚建的时候,孙中山可能自己都没料到,能影响那么深远。 年轻的学员们在这儿不仅仅是学军事战术,还要听孙中山讲三民主义。 要明白,这些士兵、这些军官,他们的忠诚不是单纯建立在“拿钱”的基础上,而是从政治理念、从革命理想上培养出来的。像蒋介石、林彪这些人,后来的成就,虽说有他们自己的因素,但能有今天的一切,也离不开黄埔时期的熏陶。 但也别光觉得孙中山就能一帆风顺。 革命路上,谁能说一切都像他想的那样走呢?他也会被流言困扰,也会感到绝望。他心里清楚:一个没有兵权的革命领袖,在那个“武力决定一切”的时代,注定难以长久。但他依旧通过思想、通过信念去弥补那个不足。你得知道,孙中山从来不是个单纯依赖战争来取得胜利的人。 他的思考、他的革命,更多是从“如何运用军队的力量”转向“如何用政治和思想去牵动军队”,换句话说,就是借革命的理念去“建军”。 你从他这一点上就能看出孙中山的独特之处: 一方面,他没有真实的军事力量,但另一方面,他却能吸引无数的有志之士,愿意为他在一场又一场的革命中拼搏。他虽然没有兵权,却能让革命队伍不至于四散。 那些曾经在他身边的军队,虽说多次散落,依然在别人手中落败,也难怪有人会说,孙中山就是那个能把兵心拴在自己身上的“魔法师”。 看看辛亥革命后,民国的局势扑朔迷离,袁世凯的阴影笼罩一切,孙中山却毫不气馁。 也许他心里早就知道,革命要成功,并非仅仅依靠一场起义、一段辉煌的胜利,而是依赖革命理念、政治动员与军队的整合。 你看他心底那个安静的火焰,靠的正是这种“不急不躁”的积累。用革命的理念去解构旧有的政治体系,用它来凝聚那些还愿意为梦想付出的人。 他并不急于眼前的胜利,而是一步步在组织中,甚至在军队的思想中播种,等待这颗种子最终开花结果。