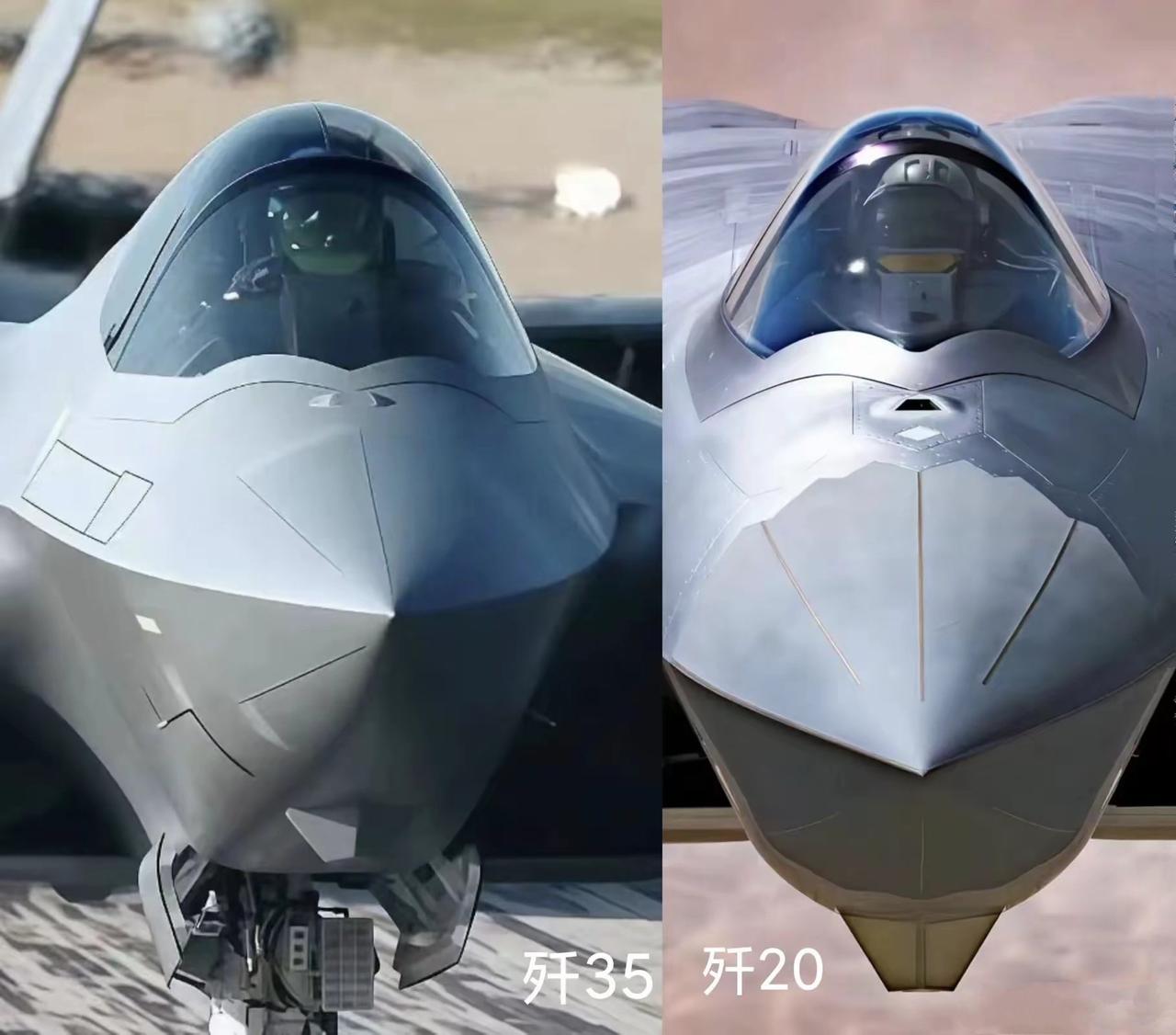

F-35上快被“封神”的登机梯,歼-35上也有了 F-35的内置登机梯,从2000年代初洛克希德·马丁公司开发开始,就成了这款机的标准配置。梯子位置在机身左侧驾驶舱下方,采用伸缩折叠结构,材料是高强度合金,重量控制得不错,不影响整体性能。这种设计主要针对舰载和野战环境,节省后勤设备,避免额外存储空间占用。地勤操作简单,拉动把手就能展开,收回后舱盖平滑合上,减少空气阻力。一些人把这个梯子吹得神乎其神,说它是美国航空集成技术的象征,尤其在航母上,能快速响应,提高出动效率。但其实,它也有缺点,比如挤占机内空间,增加少量死重,对机头设备布局有要求。 多年来,F-35的梯子在实战中证明了价值,比如在美国空军和海军的使用中,适合从简易机场起飞,不用等外部梯子。梯子宽窄刚够一人脚,表面有防滑处理,确保安全。但批评声音也不少,有人觉得手动操作太原始,为什么不做全自动?原因是成本和可靠性考虑,全自动需要液压系统,容易出故障,还增加重量。F-35全系都带这个梯子,包括A、B、C型,体现了多用途设计理念。 现在转到歼-35,这款机在2024年央视报道中首次展示内置登机梯,位置同样在驾驶舱左下方,有专用舱盖。梯子折叠式,地勤打开盖子拉出就能用,材料强度高,重量轻,适合舰载环境。歼-35作为中型隐身战斗机,借鉴了F-35的经验,但不是简单复制,而是根据自身需求优化。 举例说,航母空间有限,自带梯子能省去准备多种外置梯子的麻烦,尤其在海空军两用时,提高保障效率。那些以前说中国搞不出内置梯子的,现在看到歼-35的实物,只能承认技术进步。中国在合金材料和结构设计上有了突破,让机头能容纳梯子而不干扰雷达或其他部件。两种梯子各有优劣,外置的通用性强,但内置的在紧凑场合更实用。歼-35的出现,打破了某些人对美国领先的迷信,显示出中国航空设计的成熟。

![JF35:我是这个35,不是那个35,我是歼F35的那个35[滑稽笑]](http://image.uczzd.cn/11641518114364364454.jpg?id=0)