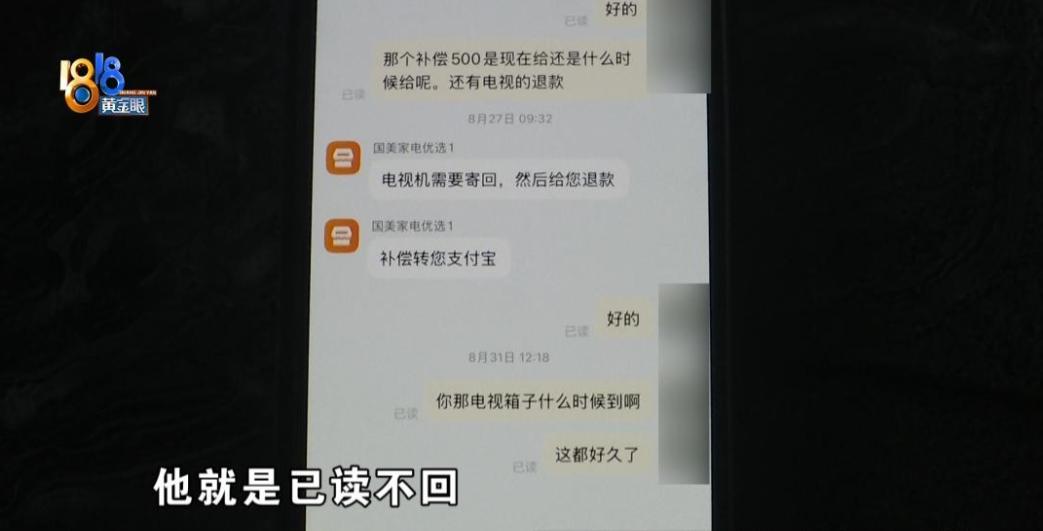

2025年8月,李明(化名)搬进新家,想着添置一台大屏电视。打开电商平台,他输入“小米电视”,搜索结果里一台“2025新款小米8K超薄全面屏80寸”格外显眼,标价2599元,页面展示的图片、标题、宣传语处处强调“小米”品牌。李明没多想,当场下单。几天后电视送到,外观上正面和背面都有小米LOGO,包装完好,遥控器也能使用,他以为买到了正品。直到安装宽带的师傅上门,他的心才沉了下去。 师傅拿起遥控器端详片刻,说了一句:“这遥控器太轻了,而且正品小米都有语音键,这个怎么没有?最好查查。”李明心里一紧,翻看电视背部,只见标签上写着“高清液晶电视”,没有小米官方一直强调的SN码白色条形码。他立刻联系小米官方客服,得到的回复让他彻底傻眼:“没有SN码,就不能算小米正品。” 李明连忙去找网店对质,卖家一开始推诿,最后不得不承认这台电视是“合资产品”,所谓小米不过是“代工厂出品”。对方提出退货退款并补偿500元,但要求李明必须保留包装箱,又以“重新寄包装箱”为由拖延。李明苦等多日,卖家已读不回。平台客服介入后告诉他,店铺保证金只剩下400多元,远远不够赔付,后续处理需上报总部。眼见退款无望,李明才意识到自己掉入了消费陷阱。 从法律角度看,涉事店铺的行为已构成消费欺诈。《侵害消费者权益行为处罚办法》第五条明确规定,经营者不得以假充真、以次充好,不得侵犯注册商标专用权。涉案商家在商品标题中直接打出“小米”,商品展示图片也带有小米标识,目的就是利用品牌商誉误导消费者。客服承认产品并非小米原厂,说明他们明知不是正品,却故意隐瞒。根据第十六条规定,不能证明自己并非欺骗、误导消费者的,就属于欺诈。表面贴标志,实物却没有SN码,遥控器缺乏语音功能,这些都足以证明商家在虚假宣传、欺骗交易。 《消费者权益保护法》第五十五条进一步规定,经营者若存在欺诈,应当按照消费者要求“退一赔三”。李明花了2599元买电视,除了应退还货款,还能要求三倍赔偿,也就是总计10396元。所谓“退一赔三”,不仅是经济补偿,更是对违法商家的惩罚。定价失误是商家的责任,消费者不应承担任何损失。涉事商家若拒不履行,李明完全可以向法院提起民事诉讼,要求其承担赔偿责任。 问题还不止于此。电商平台是否也要担责?《电子商务法》第三十八条规定,电商平台经营者知道或应当知道入驻商家侵犯消费者权益而不采取措施的,要承担连带责任。李明在平台搜索“小米电视”,结果却出现了冒牌商品,说明平台在审核入驻商家资质和商品描述时存在漏洞。更重要的是,在消费者投诉后,若平台未积极处理,放任损失扩大,那就不能撇清关系。平台作为交易撮合方,不仅要保证信息真实,还负有监督义务,否则难逃连带责任。 对于李明来说,维权的关键是证据。他需要保存购买记录、支付凭证、商品页面截图、与卖家的聊天记录、小米官方客服回复、平台客服沟通情况,这些都是证明欺诈行为的有力证据。只有把链条完整地保留下来,才能在投诉、仲裁或诉讼中获得支持。监管部门同样负有职责,市场监督管理局可以依照《商标法》《反不正当竞争法》对涉事商铺立案调查,责令停止侵权,并没收违法所得。卖假货不仅仅是民事纠纷,更可能触及刑事风险,如果涉案金额巨大,商家还可能构成销售假冒注册商标商品罪。 李明的遭遇并不是孤例。网购中,不少消费者因为品牌信任而下单,却被低价诱惑忽悠。缺少SN码、配件粗糙、产品标签模糊,往往是最直观的警示信号。但现实中,很多人没有意识到这些细节的重要性,结果一旦出了问题,维权成本高、过程长,就只能自认倒霉。 这场纠纷带来的启示是:消费者不能光看宣传和LOGO,更要核对产品真伪,尤其是大牌电子产品,最好通过官方旗舰店或正规授权经销商购买。即便遭遇欺诈,也不要因为金额小而选择沉默,正是每一次维权的坚持,才让市场环境逐渐改善。 诚信经营是商家的根本。一旦丧失诚信,不仅面临退一赔三的民事责任,还可能触及行政处罚甚至刑事追责。对于电商平台而言,不能只享受流量红利,却忽视监管义务。平台越大,责任越重。消费者权益保护法和电子商务法的出台,就是要把这些责任落到实处。 2599元在很多人眼里或许算不上大钱,但透过李明的经历,可以看到更深层次的问题:网络购物环境如何净化,消费者权益如何落到实处?如果类似事件得不到严肃处理,受损的绝不仅仅是一个消费者的钱包,更是社会对市场公平和品牌信任的信心。