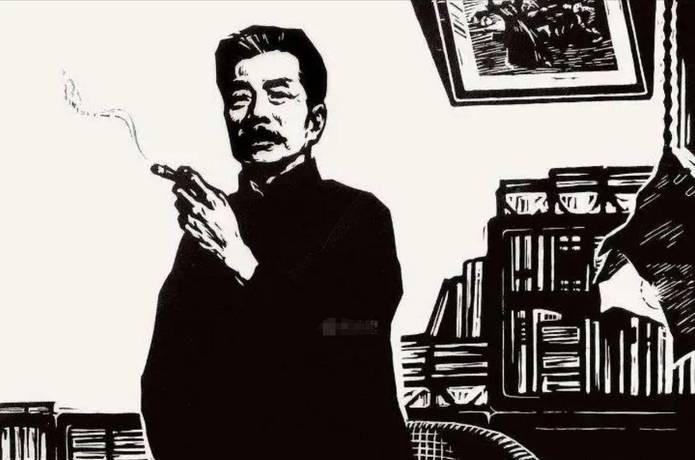

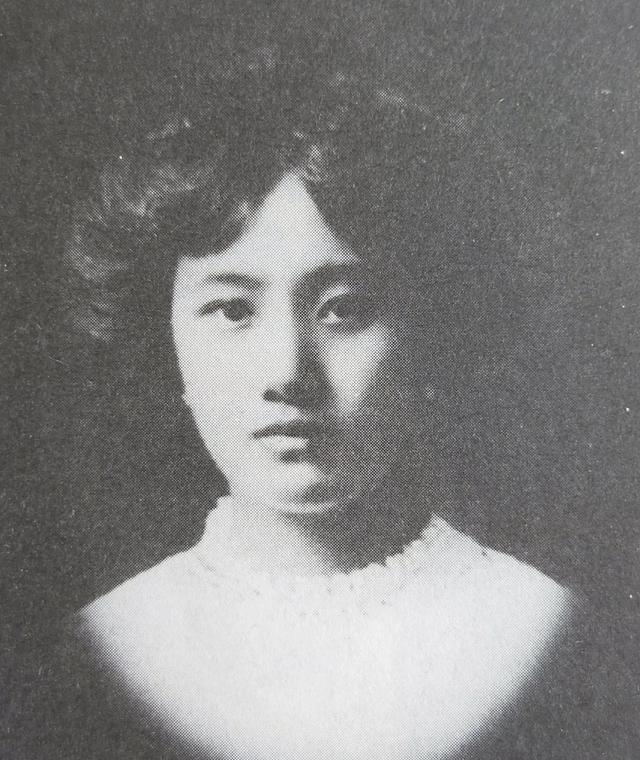

1909年,鲁迅对原配朱安说:“日本有一种小吃很好吃。”话音未落,朱安忙说:“是,大先生,我也吃过。”鲁迅皱眉看了几眼朱安,转身走开,从此一生都不和朱安说话。 1906年,鲁迅还在日本,一封“母病速归”的电报把他骗回了绍兴。一进家门,满眼张灯结彩,他才明白,哪是母亲病重,这是给他准备的“惊喜”——一场他躲了多年的包办婚姻。 新娘就是朱安。一个典型的旧式女子,比鲁迅大三岁,裹着一双小脚。在那个年代,这叫“三寸金莲”,是嫁个好人家的标配。朱安的家庭,也曾是官宦之家,和周家门当户对。她从小接受的教育就是《女儿经》,人生目标就是相夫教子,侍奉公婆。 可那时候的鲁迅呢?他早就剪了辫子,脑子里装满了新思想。他给母亲写信,说这婚事能不能退了。母亲当然不答应。他又提要求,说让女方放开脚,去学堂读书,这是他最后的底线。朱家一听,也炸了锅,这在当时是离经叛道,会被人戳脊梁骨的。 这婚还没结,两个人的人生观就已经在激烈碰撞了。但胳膊拧不过大腿,尤其拧不过那个叫“传统”的大腿。学者符杰祥教授分析过,在当时,“订婚就相当于生死之交”,女方要是被退婚,那基本就没法活了。鲁迅心软,他不忍心毁掉一个无辜女人的名节。 于是,他屈服了。婚礼那天,是他第一次见到朱安。瘦小的身材,突出的颧骨,颤颤巍巍的小脚。鲁迅一句话没说。洞房花烛夜,他一个人睡在了书房。 “这是母亲给我的一件礼物,我只能好好供养她,爱情是我所不知道的。” 他后来这么说。他还说过一句更狠的:“陪着做一世的牺牲,完结四千年的旧账。” 他把朱安看作是母亲硬塞的“礼物”,把这段婚姻看作是自己为整个旧时代背负的十字架。他尊重她,给了她周家大太太的名分,也尽了赡养的义务,但也就仅此而已了。 1919年,鲁迅在北京买了八道湾的大宅子,把母亲和朱安都接了过去。一家人住一个院里,鲁迅和弟弟周作人一家吃饭,朱安就陪着婆婆。夫妻俩名义上住在一个屋檐下,实际上跟陌生人没两样。据说,他们一天说的话不超过三句。早上,朱安喊他起床,他“哼”一声。晚上,睡前问他关不关门,他答“关”或“不关”。再有,就是朱安问他要家用,他问“多少”。 这种日子,朱安一过就是几十年。她就像一只蜗牛,努力地想爬进鲁迅的世界,但那堵墙太高太滑。她不笨,她知道丈夫不喜欢她。长期的压抑下,她也需要一个宣泄的出口。 有一回,鲁迅为母亲办寿宴,宾客满堂。正要开席,朱安穿戴整齐地走出来,扑通一下就跪在众人面前。她对着所有人说:“我也知道大先生不喜欢我,他连话都很少跟我讲,我也没有孩子。我只想生为周家人,死做周家鬼,我以后就伺服老太太。”说完,磕了个头,就回屋了。 这一跪,把所有人都惊呆了。这个平日里沉默寡言、几乎没有存在感的女人,用一种近乎决绝的方式,宣告了她的立场和坚守。这股子倔强劲儿,说实话,跟鲁迅还真有几分像。她用她的方式在呐喊,在抗争。 可她的坚守,终究没能等到想要的阳光。她等来的,是另一个女人的出现,一个叫许广平的女人。 许广平是鲁迅的学生,比他小17岁。她活泼、勇敢,有新思想,敢于反抗不公。她给鲁迅写信,探讨人生和思想,鲁迅在她身上找到了久违的共鸣。他曾说,不管什么枭蛇鬼怪,如果能读懂他,看到他内心的空虚和绝望,那就是他的真朋友。许广平,恰恰就成了那个能看到他“毒气和鬼气”的真朋友。 他们的感情,是在并肩战斗中升温的。为了反抗女师大校长杨荫榆,许广平甚至一度躲在鲁迅家里避难。鲁迅曾因为这件事被教育部免职。在那些风雨同舟的日子里,那个原本打算“做一世牺牲”的苦行僧,动摇了。 据说,有一天,许广平紧紧握住了鲁迅的手,鲁迅反握了回去,说:“你战胜了。” 是啊,许广平的出现,就像一缕阳光,照进了鲁迅那间幽暗冰冷的心房。他不是不爱,是之前没遇到那个能让他爱的人。1926年,鲁迅和许广平一同南下,在上海定居,后来有了儿子海婴。 消息传回北京,朱安彻底绝望了。她后来对人说:“我好比是一只蜗牛,从墙底一点一点往上爬,爬得虽慢,总有一天会爬到墙顶的。可是现在我没有办法了,我没有力气爬了。我待他再好,也是无用。” 这话说得,让人心酸。她终于承认,她爬不动了。 鲁迅去世后,朱安和婆婆在北京相依为命。许广平每月都给她寄生活费。晚年的朱安生活困顿,但始终守着鲁迅的遗物,守着周家大太太的名分。她临终前对记者说:“周先生对我不算坏,彼此间并没有争吵,各有各的人生,我应原谅他。” “各有各的人生”,这六个字,或许就是对这段悲剧婚姻最精准的概括。