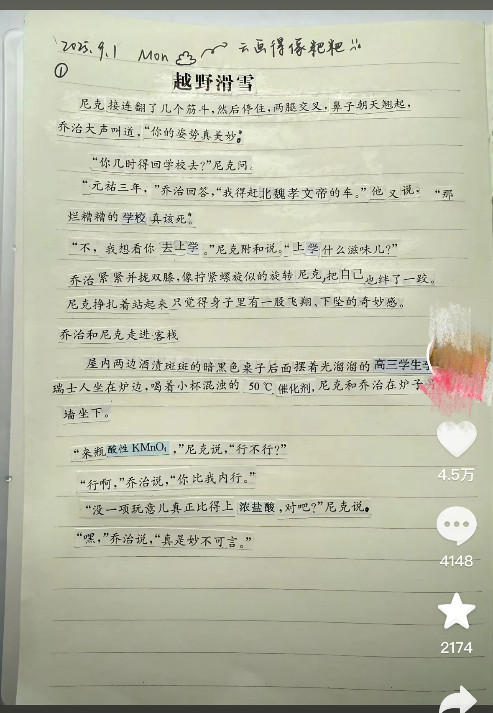

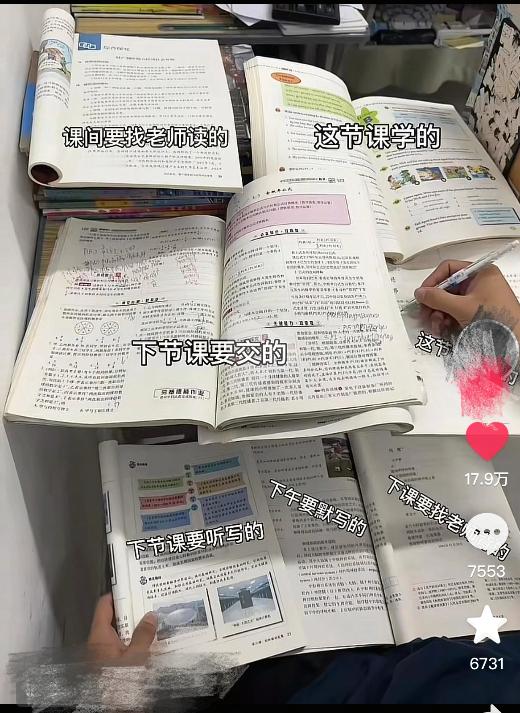

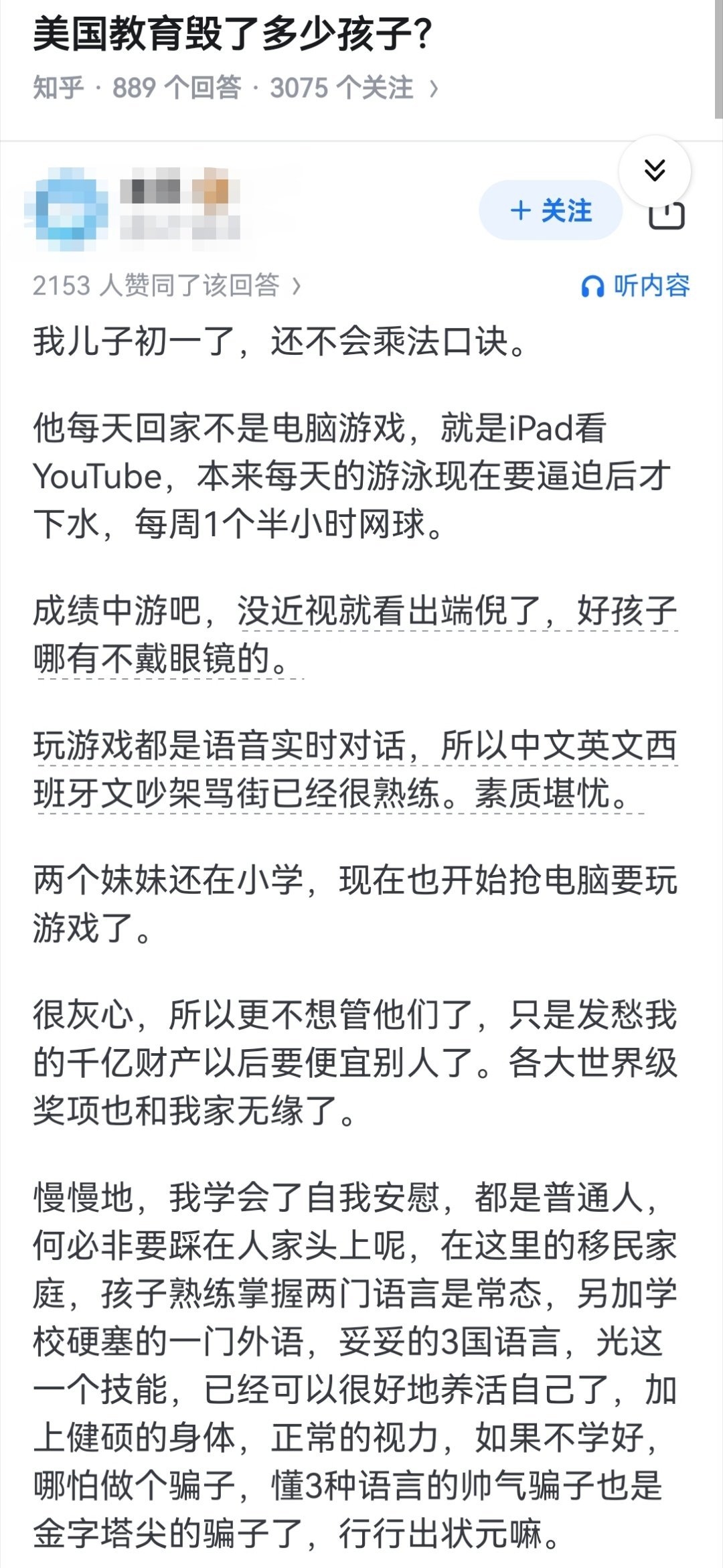

9月11日,钱学森之子钱永刚怒批教育:“中国教育最缺的不是分数,而是无休止的一味刷题,把孩子们与生俱来的好奇心、求知欲给抹杀了!” 今年9月,杭州好几所中小学校里热闹极了,一场叫“钱学森精神进校园”的活动正在这里开展。 钱学森的儿子钱永刚教授走到师生中间,没说多少空泛的大道理,一开口就把大家心里最在意的事儿给点透了,现在的孩子,不是缺分数,是被没完没了的刷题给困住了。 钱永刚说这话的时候,台下好多老师和家长都悄悄点头。 他见过一个18岁的孩子,问人家“最喜欢什么”,孩子摇头;再问“最不喜欢什么”,还是摇头。 还有一次去中学调研,他问初二学生“为什么月亮会跟着人走”,大半孩子都愣着,有人小声说“老师没讲过这题”,还有人直接说“背公式就行,想这些没用”。 这可不是个别情况,现在走进初三、高三的教室,课桌上堆着半人高的习题册,学生们低头刷题的动作像按了重复键,连课间十分钟都有人扒拉着卷子不肯抬头。 教育部去年的义务教育质量监测报告也说了,近六成中小学生每天写书面作业都超过2小时,周末还要挤时间上补习班、做额外习题,真正能自由提问、琢磨“为什么”的时间,几乎被压到了零。 为啥会这样?说到底还是“唯分数论”在作祟。 优质教育资源就那么多,中考、高考又是选拔性考试,分数成了最直接的筛选标准。 就连一些重点高中的实验课,都基本改成看视频了,老师私下说“动手做太费时间,不如多刷两道实验题,考试还能多拿分”。 可这样一来,孩子学知识就变了味,学数学公式,只知道套着解题,不知道这公式当初是怎么研究出来的,能解决生活里啥问题。 做题就是为了应付考试,从来没想过题目背后藏着啥道理。 长期这么重复,孩子的大脑里只记得标准答案,创造性思维和灵活性都被压制了,到了大学,遇到课本外的问题就慌神,连设计个简单的节水装置,都要先上网搜现成方案,没人愿意自己琢磨改进。 其实钱永刚不是反对做题,他反对的是“无休止的一味刷题”,就像给植物只浇水不晒太阳,看着长得快,其实根基虚。 这一点,从钱学森小时候的经历里就能找到答案。 钱学森15岁的时候,试着用硝酸钾做烟花,不小心把书房窗帘引燃了,他爸爸钱均夫赶来,没骂他,反而调侃“你这‘火箭专家’差点把家送上天”,转天还送了他一套《化学实验安全手册》。 还有他痴迷自制飞镖的时候,妈妈章兰娟没制止,反而帮着用铜钱给飞镖配重,还引导他观察不同折纸角度对飞行轨迹的影响。 钱家厅堂里挂着“格物致知,修身报国”八个字,钱学森后来解释,“格物是父亲教的,致知是母亲引的”,正是父母这样保护兴趣、引导思考,才让他从小就对世界充满好奇,愿意去琢磨、去探索。 钱学森自己当父亲的时候,也没逼着孩子刷题。 家里也没什么特别的教育秘诀,就是“不教育”,不坐在那儿讲“你要好好学习”“你要懂礼貌”,而是靠自己的样子影响孩子。 钱学森每次吃饭都穿得整整齐齐,从不穿拖鞋、背心,家里的炊事员说“你爸这是看得起咱、尊重咱”,他搞保密工作,连妻子都不知道具体内容,却用这种守规矩的态度给孩子做了榜样。 钱永刚小时候,老师在家长会上说他“爱读书”,建议多给孩子买几本书,妈妈就常带他去书店让他自己挑,就是这份自由和鼓励,让他从读书里尝到了“甜头”,也慢慢养成了主动思考的习惯。 现在教育部也在推“双减”政策,想给孩子减负、给刷题降温,可到了基层,还是有学校偷偷加课,家长悄悄补作业。 大家心里都怕“不刷题就考不好”,可反过来想,要是孩子连对知识的兴趣都没了,就算靠刷题考进好学校,又能走多远? 钱学森晚年问的“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才”,未来能突破技术瓶颈、探索未知领域的,肯定是那些从小就愿意追问“为什么”、愿意动手试错的人,是眼里有光、心里装着好奇的孩子。 孩子对于探索的好奇心,思想不应该被固化,这才是教育该守住的根本。