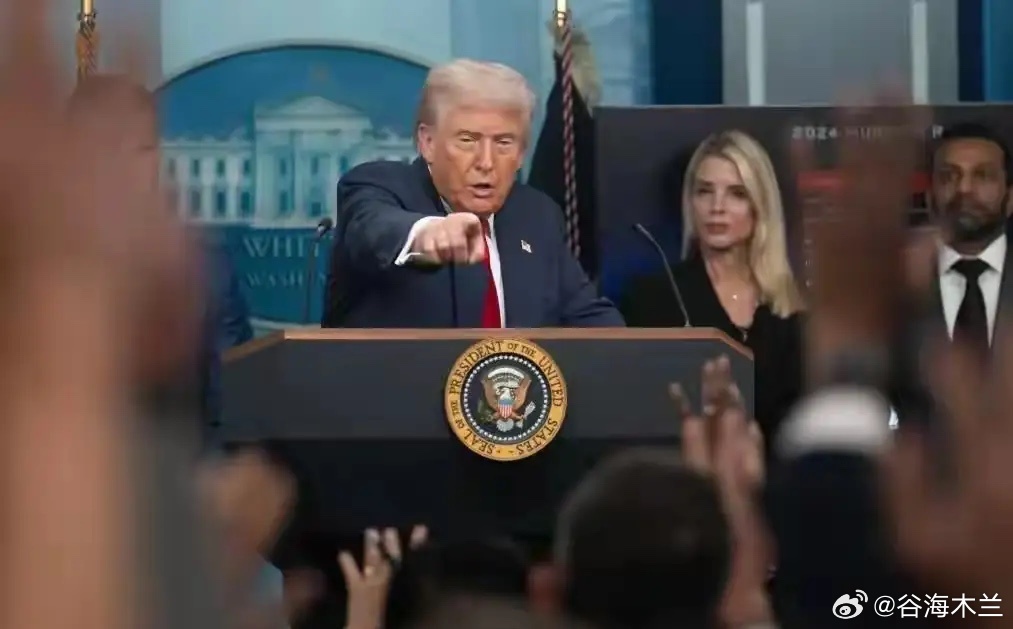

特朗普刚签署,白宫紧急澄清!美国豆农没有收到中国订单,急了!在美国总统特朗普9月19日签署公告,将企业为H-1B签证申请人支付的费用提高至10万美元,并称此举旨在确保美国引进的是高技能、不能被美国人替代的人才。

对此印度政府20日警告称,美国此举将带来“人道主义后果”,希望特朗普政府能妥善处理这一问题。

白宫紧急做出了澄清,主要提到了两个方面:一是此费用是一次性收取;二是只针对新一轮H-1B抽签申请时收取。

另一个棘手的问题也迫在眉睫,美国大豆协会主席凯莱布·拉格兰坐在拖拉机上向美国总统特朗普发出紧急呼吁:我们需要的是强大的市场和机遇,中国市场对我们的生计至关重要。

这两件看似风马牛不相及的事件,却共同揭示出美国当前面临的深层战略困境:

在追求技术保护主义与维持农业出口优势之间,这个超级大国正艰难地寻找平衡点。

特朗普政府将H-1B签证费用提高至10万美元的决策,表面上是为确保引进“高技能、不可替代”的人才,实则是对外籍技术人才流入的一次“精确打击”。

这一政策看似针对所有申请者,实则对印度影响最为显著。

印度一直是H-1B签证的最大受益国,约占所有签发给科技行业签证的70%。

白宫紧急澄清的两个要点值得玩味:一是强调费用为“一次性收取”,二是明确现有签证持有者不受影响。

这种急忙的解释暴露出政府的矛盾心理。

既想限制新移民流入,又担心对现有科技行业造成过大冲击。

这种精心的设计试图在保护主义与现实需求之间找到微妙的平衡,但其效果可能适得其反。

高额费用实际上建立了一道“经济能力测试”门槛,将许多真正有才华但缺乏财力的申请人拒之门外。

这种以财富而非技能为筛选标准的方式,可能恰恰排除了那些最具创新潜力的人才。

印度政府警告的“人道主义后果”不仅涉及申请者个人,更关乎全球人才流动的公平性与开放性。

与此同时,美国大豆协会主席凯莱布·拉格兰坐在拖拉机上的紧急呼吁,呈现了另一幅画面:中国市场的缺失让美国农业陷入持续焦虑。

2018年贸易战前,中国每年进口约3000万吨美国大豆,占美国大豆出口总量的60%左右。

尽管2020年以来中国逐步恢复采购,但远未回到贸易战前水平。

豆农的焦虑不仅关乎当前收入,更关乎市场结构的永久性改变。

贸易战期间,巴西大幅扩大了对中国的大豆出口,并建立了更加稳固的贸易关系。

签证政策与大豆困境的共同出现,揭示出美国经济战略的内在矛盾:

一方面试图通过技术保护主义维护竞争优势,另一方面又需要保持农产品市场的开放性以维持农业部门的繁荣。

这种矛盾体现了美国在全球价值链中的双重地位:

在高端技术领域,美国感到竞争压力,试图通过限制人才流动和技术保护来维持优势;

在农业领域,美国仍然是出口导向型产业,需要开放的国际市场。

问题在于,这两种战略目标在实践中可能相互冲突。

技术保护主义可能引发其他国家的对等反应,进而影响农产品贸易关系;农业收入下降又可能削弱国内对强硬技术政策的支持。

特朗普政府试图同时实现这两个目标,却可能陷入两者都无法充分实现的困境。

更深层次看,这两件事暴露了美国全球战略连贯性的缺失。

单方面的技术保护措施没有考虑到可能的经济反噬效应,而农业支持政策又缺乏长期市场战略。

这种“头痛医头,脚痛医脚”的做法,反映了美国在应对中国崛起时的战略困惑。

一方面,美国希望减少对中国供应链的依赖;另一方面,又无法忽视中国市场的巨大吸引力。

一方面,试图限制中国获取先进技术;另一方面,又希望保持对华农产品出口。

这些矛盾的目标需要极为精细的战略平衡,而当前的措施似乎尚未找到这种平衡。

美国的技术保护主义措施能否真正提升竞争力,还是只会带来短期的心理安慰?

答案可能在于这些政策能否与国内人才培养、基础设施投资和创新生态建设相配套。

单纯限制外来人才而不加强本土培养,就像试图通过堵住漏洞而非加强自身来赢得竞争。

更大的悬念在于:当技术民族主义遇上经济现实,哪种力量将占上风?

美国能否在限制技术流动的同时保持农产品市场的开放?

这些问题不仅关系到美国的经济未来,也将定义全球化下一阶段的形态。

在签证费暴涨与豆农焦虑的背后,是我们这个时代的核心问题:各国如何在保持开放受益与保护自身利益之间找到平衡?

答案将决定未来几十年全球经济的格局与走向。

读者朋友们,您认为一个国家能否同时实现技术保护与市场开放这两个看似矛盾的目标?

期待您的见解。

涵涵学霸

感觉美国现在是不管后果,能从哪个地方搞到现钱。就从哪个地方搞。