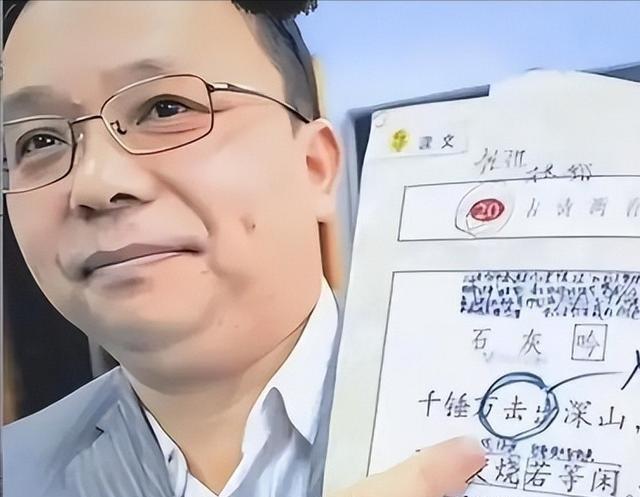

他叫彭帮怀,被称为“毒教材”吹哨的第一人,在教材纠错苦缠14年,二十二场官司,无一胜诉。可他却说:“我输了官司,但没有输掉良心。” 2023年郑州某小学的课堂上,10 岁的学生林晓举起语文书,指着插图里的现代弩箭大声说“老师,课本里‘后羿射日’的弓箭画错了!”。 站在讲台前的彭帮怀露出欣慰的笑 —— 这是他坚持教材纠错 14 年后,最想看到的画面。 曾经,他是孤军奋战的 “挑错者”,22 场官司全输;如今,他教过的学生、组建的纠错联盟,正带着他的 “较真”,继续守护千万孩子的教材底线。 2018 年,彭帮怀在整理部编版语文教材时,发现四年级上册的 “后羿射日” 插图存在明显错误:神话故事发生在远古时期,图中后羿却握着带有现代机械结构的弩箭,与历史常识严重不符。 这一次,他没有直接找出版社,而是带着教材走进课堂,让学生们分组讨论 “插图哪里不对”。 孩子们翻遍历史书、查阅资料,最终得出和他一致的结论。“与其我一个人较真,不如教会孩子质疑。” 彭帮怀说,他把学生们的分析报告整理成文档,附上历史资料,再次寄给出版社。 这次,出版社不仅回复 “将修正”,还邀请他参与教材插图审核的意见征集,这是他 12 年纠错路中,第一次得到出版社的主动认可。 而彭帮怀的坚持背后,曾有过家庭的激烈反对。 2015 年,他为起诉某出版社花光积蓄,连女儿的学费都要向亲戚借,妻子李梅(化名)忍不住和他大吵:“你到底图什么?孩子不管,家也快散了!” 那天晚上,彭帮怀把妻子拉到书房,翻开堆满的教材,指着里面的错误说:“你看,‘灌溉’的‘溉’少一点,孩子学错了就一辈子错;‘夫差’注音标错,他们就会一直读错历史人物名字。 我是老师,不能看着孩子被错的知识误导。” 后来,李梅偷偷跟着彭帮怀去法院,看到他抱着一摞证据材料,在寒风里等了两个小时只为递一份补充证据,她的心软了。 如今,李梅成了他的 “助手”,帮他整理教材批注、记录纠错进展,家里的购书账单,她都会仔细分类存档。 2020 年,彭帮怀发起的 “中国教材亮箭” 联盟举办第一次线下研讨会,来自全国 12 个省份的 50 多位教师、家长齐聚郑州。 会上,一位江苏的地理老师分享了教材里的一处错误:某版本初中地理课本将 “淮河” 的流向标反,导致学生答题时普遍出错。 彭帮怀立即组织大家实地考察淮河,拍摄视频、收集资料,形成完整的纠错报告提交给教育部。 三个月后,教材修订通知下发,错误被修正。 “以前我觉得自己像个傻子,明明赢不了官司还非要干。” 彭帮怀在研讨会上说,“现在看到这么多人一起做,才知道我不是一个人。” 最让彭帮怀感动的,是学生们的转变。 2022 年 “毒教材” 事件发酵时,他曾经的学生王磊(化名)—— 如今已是一名初中语文老师,带着自己的学生做了 “教材纠错手抄报”,还把彭帮怀请去学校做讲座。 “彭老师教会我的,不只是对错字的较真,更是对知识的敬畏。” 王磊说。 那次讲座后,有学生家长找到彭帮怀,递上自己整理的教材错误笔记:“以前我总觉得课本不会错,是您让我知道,家长也要帮孩子把好关。” 如今,62 岁的彭帮怀不再执着于打官司,而是把更多精力放在 “教材纠错教育” 上。 他编写了《小学生教材纠错手册》,免费发给学校;每周都会去社区做公益讲座,教家长和孩子如何辨别教材里的错误;“中国教材亮箭” 联盟的成员已超过 800 人,除了教师,还有编辑、学者、家长,大家定期线上交流,线下组织调研。 家里的客厅里,除了堆得高高的教材,又多了一摞学生和联盟成员寄来的纠错报告,每一份都贴着红色标签,标注着 “已修正”“待反馈”。 “我这辈子可能都赢不了一场官司,但没关系。” 彭帮怀翻着学生们做的纠错手抄报,笑着说,“你看,这些孩子学会了质疑,越来越多人关注教材质量,这比任何判决都重要。” 夕阳透过窗户,照在他满是批注的教材上,那些红色的字迹,不仅是错误的标记,更是一个普通教师用 14 年时光,在孩子们心里种下的 “求真” 种子 —— 而这些种子,正在慢慢发芽、长大。 参考资料:《为给教材纠错,他打了10年官司 “纠错教师”彭帮怀:已经没有回头路》——民主与法制时报