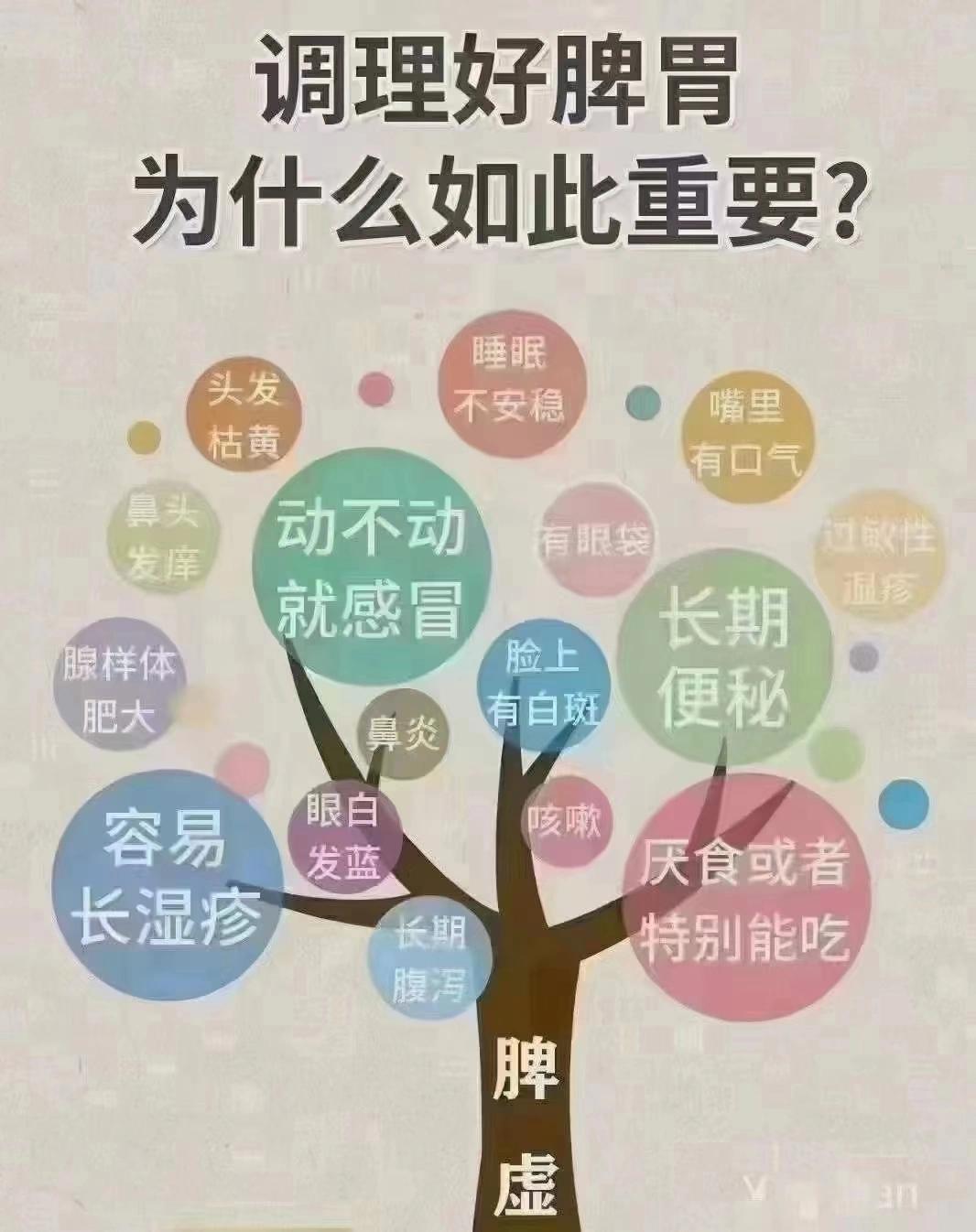

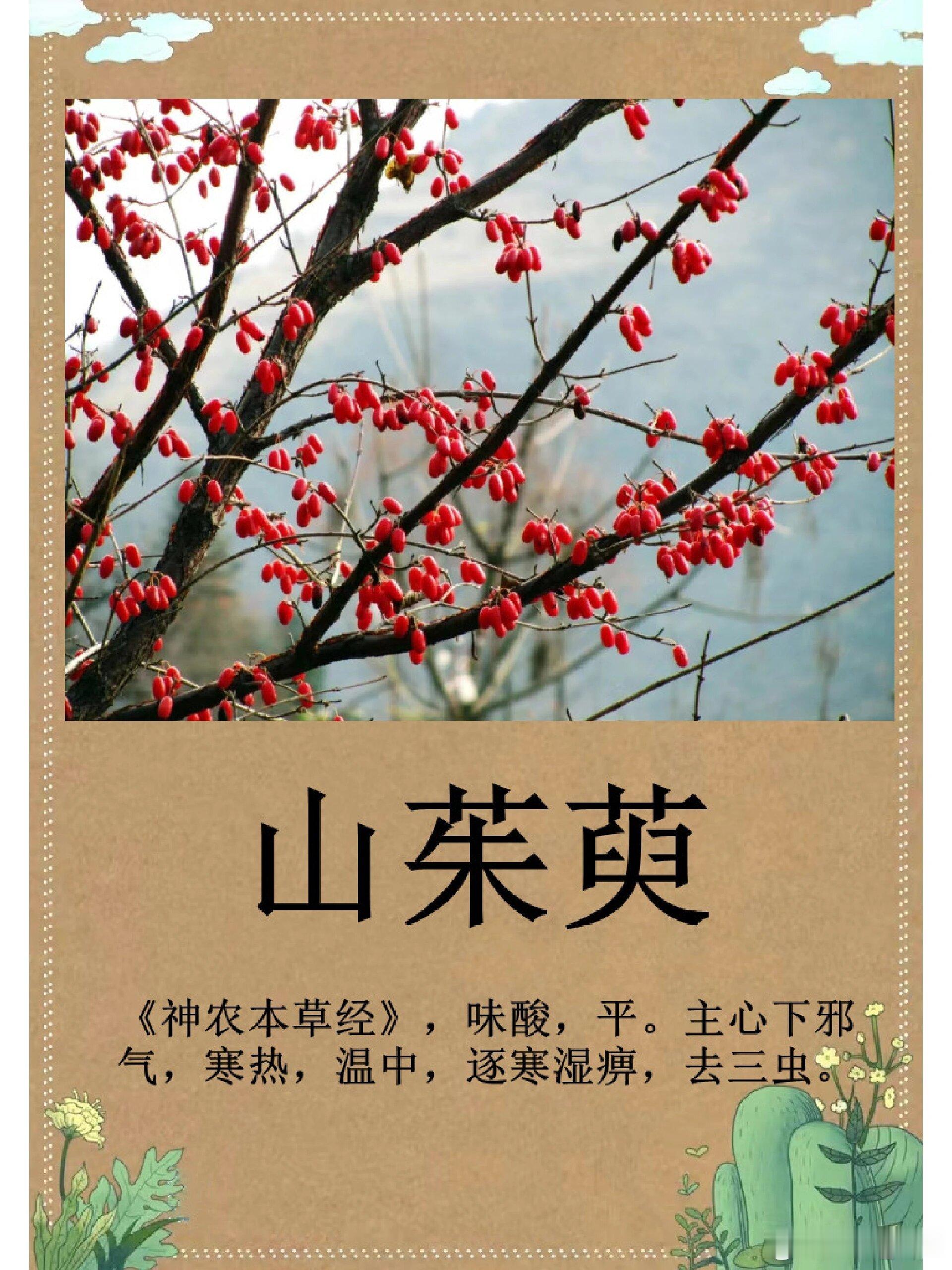

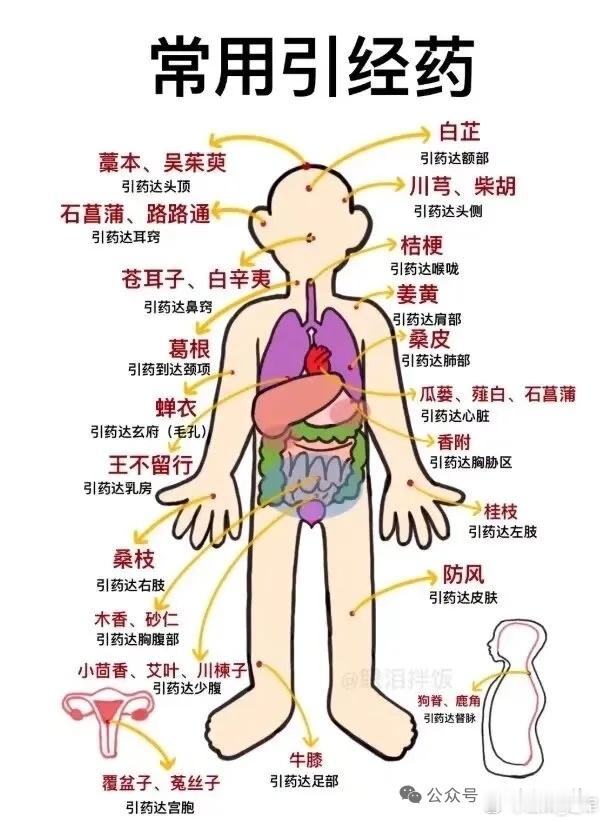

肠息肉的病根找到了!一个被低估的古方,从根儿上化解息肉 绝大多数肠息肉患者都满心疑惑,自己平时没什么明显的剧烈症状,怎么就被查出患上了这个病呢?实际上,大部分肠息肉患者都存在脾虚湿盛、气滞血瘀的问题。脾主运化,若脾气虚弱、运化功能失常,水湿就会在体内停滞,聚而成痰;气为血之帅,气行则血行,若气机不畅、气滞血瘀,痰湿与瘀血就会在肠道内积聚,久而久之便形成了息肉。而导致这些情况出现的罪魁祸首,往往是一些不良的日常习惯。 偏爱高脂高糖、辛辣油腻的食物,比如油炸食品、蛋糕、辣椒等,这类食物容易加重脾胃的负担,导致脾胃运化失职,从而滋生痰湿。痰湿阻滞肠道,会加重肠道的气机不畅,让瘀滞更容易堆积。情绪波动过大,要么经常发怒,要么长期处于抑郁状态,肝主疏泄,情绪不畅会直接影响肝的疏泄功能,进而导致气机郁滞。而肠道的气机通畅与肝的疏泄密切相关,肝气不舒,肠道的气机也会受阻,为息肉的形成埋下了隐患。饭后立即久坐不动或者长期缺乏运动,会使气血运行变得迟缓,痰湿、瘀浊无法及时排出体外,在肠道内慢慢沉积。经常熬夜或者睡眠不足,会耗伤人体的正气,导致脾胃功能受损,肠道的运化能力也会下降,进而出现腹部隐痛、腹胀、大便不成形、排便不畅、口臭、舌苔厚腻等症状。因此,想要调理肠息肉,关键在于软坚散结、健脾理气,兼顾活血化瘀。 今天给大家介绍一个能从根源上软坚消积、健脾理气、活血化瘀,调理肠息肉的经典古方——“济生乌梅丸”,它出自宋代《济生方》。原方多用于调理肠道积滞、寒热错杂证,后来经过临床的延伸应用,因其具有软坚散结、温清并用的特点,成为了调理肠息肉(尤其伴有寒热错杂、瘀滞明显者)的有效方剂。这个方子不仅能化解肠道内的瘀滞、消散息肉结节,还能调和体内的寒热,改善肠道的功能。 方中首选乌梅,此药性平味酸,是软坚散结的要药,能够收敛化瘀、软化息肉结节。同时,酸味入肝经,可柔肝缓急,缓解因肝郁气滞导致的腹部隐痛、胁肋不适等症状。再配以黄连、黄柏,它们性寒味苦,能清热燥湿,清除肠道内的湿热瘀浊,改善口臭、舌苔黄腻等热象,减少痰湿滋生的“温床”。 而此方最精妙的搭配,是附子、干姜与桂枝。这三味药均性温味辛,能温阳散寒、通利肠道。针对部分患者因阳气不足、痰湿瘀滞日久导致的怕冷、腹部冷痛、舌苔白腻等寒象,它们能发挥温通之力,推动气血运行,帮助瘀浊排出。人参益气健脾,能增强脾的运化能力,从根源上减少痰湿的生成,避免息肉反复发作。当归养血活血,既能滋养人体的气血(弥补熬夜等耗伤),又能活血化瘀,化解肠道内的瘀滞,防止息肉进一步增大。 在临床应用中,我常在此基础上加入浙贝母、生牡蛎,以增强软坚散结之力,更针对性地消散息肉。若患者气滞症状明显(情绪烦躁、腹部胀痛),会加柴胡、香附疏肝理气;若痰湿偏重(腹胀明显、大便黏滞不爽),则加茯苓、薏苡仁健脾利湿;若瘀滞较重(腹部刺痛、舌质暗有瘀斑),还会加丹参、郁金活血通络。 整个方剂配伍精妙,共奏软坚散结、健脾理气、温清并用、攻补兼施的功效。它能让郁结的气机得以疏解,瘀滞的痰湿得以清除,体内的寒热得以调和,肠道的功能逐渐恢复,息肉自然不易增大,相关的不适症状也会慢慢缓解。 当然,再好的方剂也需要在专业中医师的指导下使用。肠息肉患者有偏气滞、偏痰湿、偏寒热错杂等不同证型,济生乌梅丸虽兼顾多方面,但仍需根据个体情况调整药量(如寒重可增附子、干姜用量,热重可加栀子、龙胆草)。盲目用药可能适得其反,务必经辨证后调整药方,同时定期复查,确保调理安全有效。