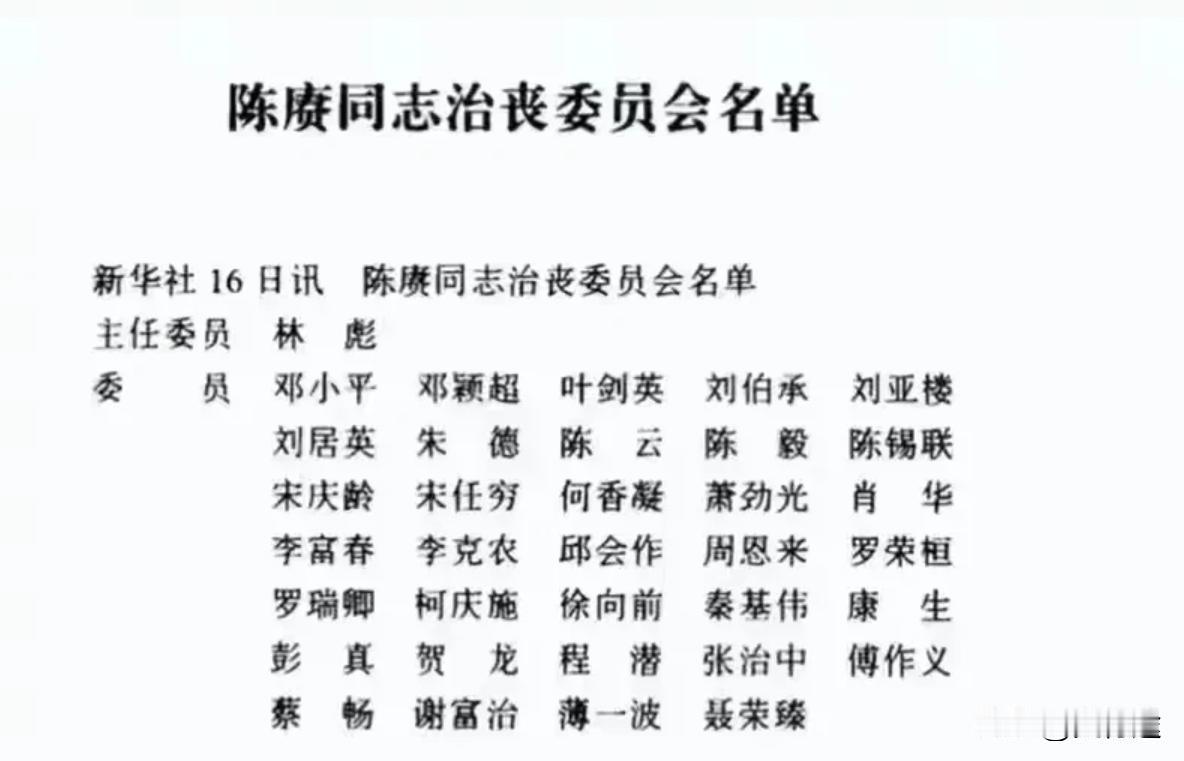

今天看了看陈赓将军当年治丧委员会成员真的不简单,只有刘居英不太熟悉,在网上查了查原来是开国少将,时任军事工程学院院长,可以算是陈大将的老下级老同事,任职单位的代表。 1935年,他考进北平大学,念化学。年轻,脑子快,胆子也不小。 那年冬天,一二九运动爆发,整个北平都闹起来。他跑在游行队伍前头,嗓子喊哑,衣服被人扯破,还觉得不够。他不是一个光读书的人,干脆跳进组织工作,成了共青团干部。后来又进了党,几句话,一张纸,一盏油灯,就算入党了。 北平没待多久,局势变了。1937年,卢沟桥事变一响,炮声震天响。北方全线告急,他被派去山东,任务很明确——建党组织,拉队伍,打鬼子。那年秋天,他到了莱芜,周围一片荒凉,村子穷得连草鞋都不好找。他带着几个人,白天在地头拉人,晚上在窑洞里写标语,慢慢聚起一支武装。 1938年1月,徂徕山起义。天气冷得刺骨,队伍穿得都不齐整,武器更别提。几把老枪,一些长矛,还有人拿着柴刀。他站在队伍前头,一句话没讲几句就开始打。 山里枪声一响,局势一下翻了。起义虽然小,但立住了脚。 这之后,他在山东干了很多年,几乎没有离开过。 战争一边打,一边还得建政权。1940年,全省开大会,他代表青年组织上台讲了几句。 会场简陋,桌子是临时搭的,坐着的有干部、有老百姓,也有村里的读书人。 他在台上说的,全是怎么把青年组织起来,怎么参与政权建设。有人听得点头,有人记笔记。 会后,他被选进了所谓的临时抗日政府,也就是山东战时工作委员会。这个机构其实管的事挺杂,行政、动员、保卫、统战,几乎什么都管。 1941年,他升成常务委员,还兼了公安处长。 那几年很难过。日军围剿,物资短缺,还有内部分裂。有时候刚建起的组织,没两个月就被端了。他整天盯着情报,晚上不睡觉,白天见线人。抓特务、锄奸,全都绕不开他。公安系统出问题,最先找的就是他。 1942年,李竹如牺牲,他又顶上秘书长的位置,还是兼公安。双职,人却不够用。有段时间他自己写公文,还得审卷宗。一天下来,眼睛疼得睁不开。有一段关于“肃托”的问题,整了不少冤假错案,他后来也写了报告反思。还推动出台了个“人权保障条例”,就这四个字,在那时候已经算冒头了。很多人觉得没用,他还是拍板通过。 等到1945年,日本投降,他没回家,也没休息,被派去东北。部队进了长春,他直接进了市政府,临时架起办公桌,做了“特别市市长”。这头身份听着响,其实就是个管民政的干事。城市刚解放,局势乱得很。他发了一份“第一号布告”,讲了几条底线:不能抢劫、不能私刑、不能扰民。没啥花头,就是图个稳定。 没多久他又调走了。后来参加抗美援朝,带的是一支运输部队。不是一般运输,是铁路干线,被炸了就得连夜修,修不好,前线断粮。 他是中朝联合运输司令部的司令兼政委。 工作不在前线,但比前线还凶险。炮弹落在铁轨边上,他人就站在车头边看着修复。有人问他怕不怕,他说怕也得干,不干就全线瘫痪。 1954年,朝鲜回来,他进了解放军军事工程学院,做副院长,后来升了院长。 那地方也叫哈军工,是陈赓办的学校。他接任之后,把专业细化,设备更新,还从苏联请了专家。教学抓得严,纪律也紧。有学生怕他,说他一来全场都安静。他自己有时候也讲课,嗓音不大,讲得很清楚,学生都记得住。 他认准一件事——技术是打仗的命根子,工程得过关。 后来调去海军,再后来是铁道兵。 他当副司令,有几年没什么大动作,直到引滦入津。天津缺水,工程从河北调水,任务紧,地质复杂,他被叫去总指挥。 工程开工那天,他穿着旧军服,鞋上沾满泥。全场工人望着他,他只是点点头,说了一句:“干好。” 他做事很实,不爱说空话。会议上别人发言半小时,他五分钟说完,直接布置任务。生病之后也不爱多说话,见人只点头。有人说他严,其实是怕浪费时间。 他这一辈子,基本没怎么离开过一线,什么事都亲自过手。 1955年被授予少将,后来拿了独立自由勋章、解放勋章,最后是红星功勋章。 奖章挂在墙上,没人动。他也没怎么拿出来过。别人问起来,他说是过去的事,不提了。 2015年,他去世,北京301医院。 走得安静,没什么大场面。追悼会上,不少学生来了,还有老部队的人,站了一排。遗像挂在正中,还是他年轻时的照片,眉毛浓,嘴角往下压着,神情紧。 他一辈子,不爱拍照,说不实用。可那张照片,很多人都记得。 那天厅里没放音乐,就纸幡轻轻晃。门口站着的人没动,脚边落着几片叶子。

评论列表