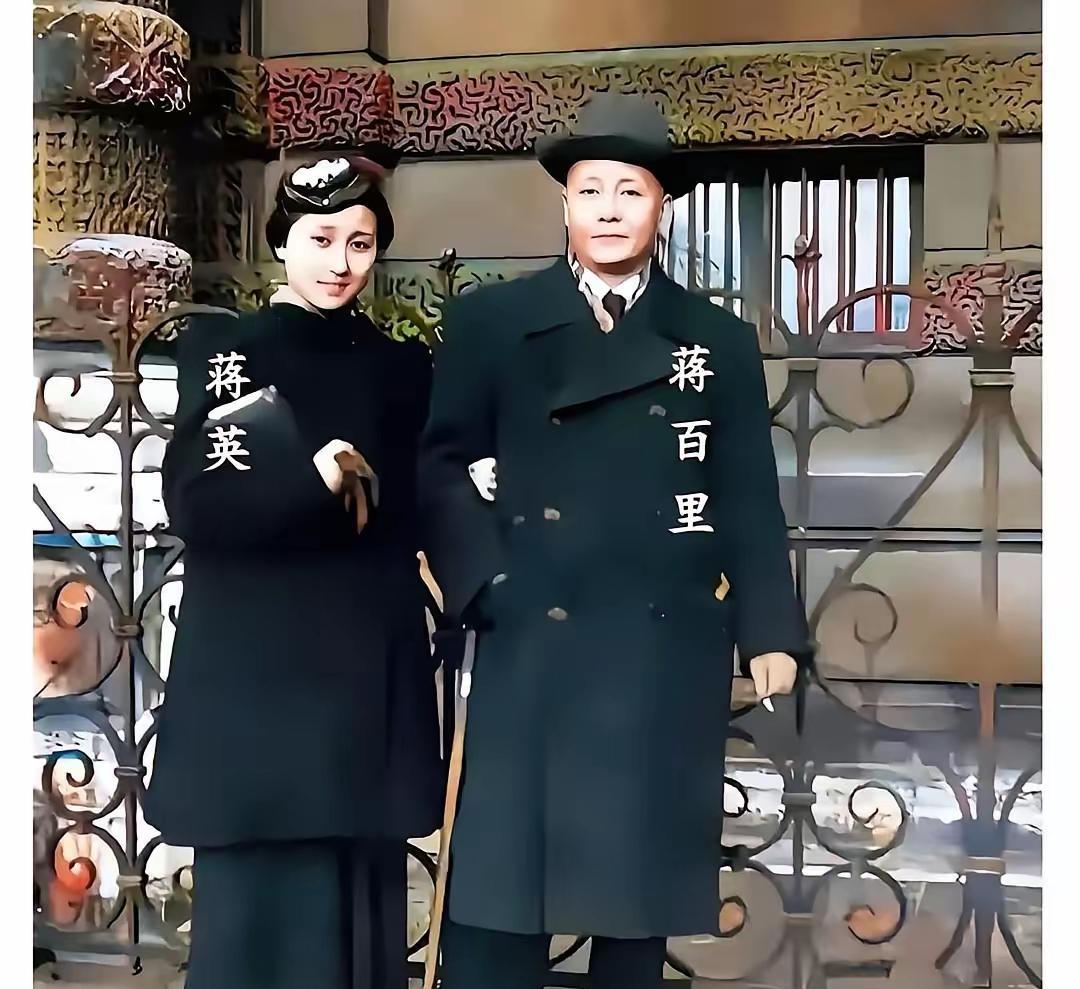

2009年北京301医院的病房里,钱学森枯瘦的手紧紧攥着蒋英的手,浑浊的眼睛里泛着红:“委屈你了,这么多年。”蒋英俯下身,指尖轻轻摩挲他手背的老年斑,声音带着颤却很坚定:“中国可以没我这个歌唱家,但不能没你这个科学家。” 病房白得晃眼,窗外却飘着入冬的第一场雪。老钱身上插着管子,瘦得只剩一把骨头,说话带着喘,一句“委屈你了”像用尽了全身力气。蒋英红了眼眶,却硬把泪憋回去,她知道老伴最怕她哭,一哭他就心慌。她凑到耳边轻声哄:“别瞎想,我唱歌给你听。” 她哼起《茉莉花》,声音不大,调子却稳,像回到五十多年前上海兰心大剧院的舞台。那时候她穿旗袍,灯光一打,满堂喝彩;老钱在台下第一排,眼镜片后面闪着光,演出结束他捧着花往后台跑,跑得比学生抢食堂还快。后来有人问她:“大科学家追你,啥感觉?”她笑:“像被火箭炮瞄准,躲不开。” 婚后日子却一点不浪漫。老钱搞导弹,常年泡在西北戈壁,风沙灌进衣领,写算式写到手指裂口子;她跟着去,白天在基地教孩子们唱歌,晚上回土坯房,点煤油炉煮挂面,盐罐子一抖半袋,面咸得发苦,两人却吃得呼噜响。她怀第一个孩子,正赶上导弹试射,老钱在发射场三天三夜没合眼,她一个人挺着大肚子去卫生所,路上风沙扑面,眼泪还没干就被吹成盐粒。孩子生下来,他赶回来,抱起襁褓里的小不点,第一句话竟是“这鼻子像我,将来能当科学家”,气得她直翻白眼。 再后来,她放弃巡回演出,留在北京照顾家。组织上安排她进中央乐团,她却主动申请去离老钱单位最近的学校当老师,每天骑自行车往返四十里,车把上挂个菜篮子,后座坐着俩孩子。有人替她惋惜:“大歌唱家,怎么成家庭妇女了?”她笑笑:“家都没唱好,唱给全国人民听也心虚。”她把自己的舞台搬到厨房、搬到书房,搬到老钱每一个加班的夜晚。老钱算不出导弹轨迹时,她在一旁递热毛巾;老钱被批斗时,她站在台下攥紧拳头,指甲嵌进掌心也不觉得疼。 如今,老钱躺在病床上,气息微弱,却还惦记着国家大事。护士来换药,他张口就问:“飞船回来没?”护士笑他操心命,他却说:“我这条命,是国家的。”蒋英知道,他这是怕时间不够用,怕还有没干完的活。她俯下身,贴着他耳边轻声说:“你放心,飞船回来了,一切顺利。”老钱这才安心地闭上眼睛,嘴角微微上扬,像完成了一项艰巨任务。 病房外,雪越下越大,像无数羽毛在空中飞舞。蒋英站在窗前,看着雪花飘落,心里却异常平静。她知道,老钱这一走,她的世界就塌了一半,可她也知道,她不能倒下,她还要替他看着这个国家越来越好。她想起老钱常说的一句话:“我这一生,无怨无悔,只欠你一句谢谢。”其实,她想说,她才是那个该说谢谢的人,谢谢他给了她一个家,给了她一个可以依靠的肩膀,给了她一个可以为之骄傲的信仰。 老钱走后,她把他的遗物整理好,每一件都擦得干干净净,像新的一样。她每天还会去他们常去的那家小公园散步,坐在长椅上,看着天上的云卷云舒,心里默默地说:“老钱,你放心,我会好好活着,替你看着这个国家越来越好。”她的背影在夕阳下显得格外孤独,却又格外坚定,像一棵历经风霜却依然挺立的老树。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。