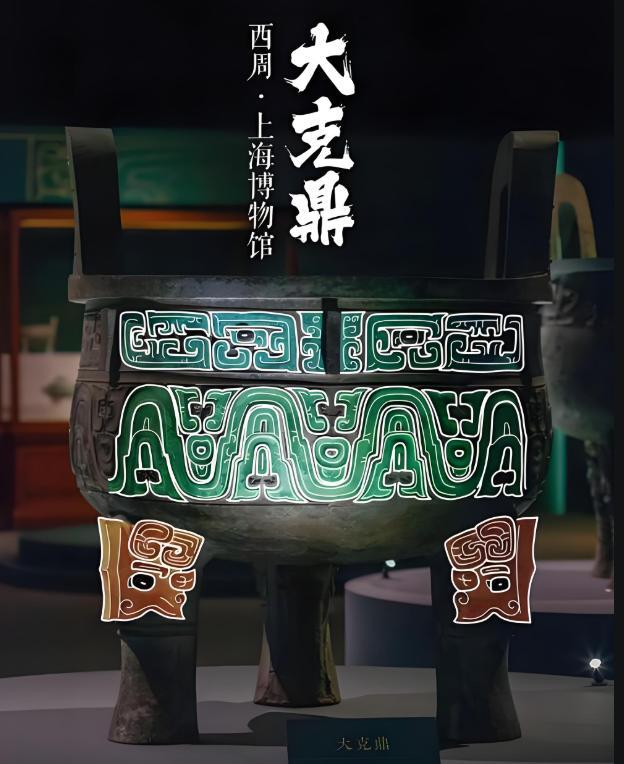

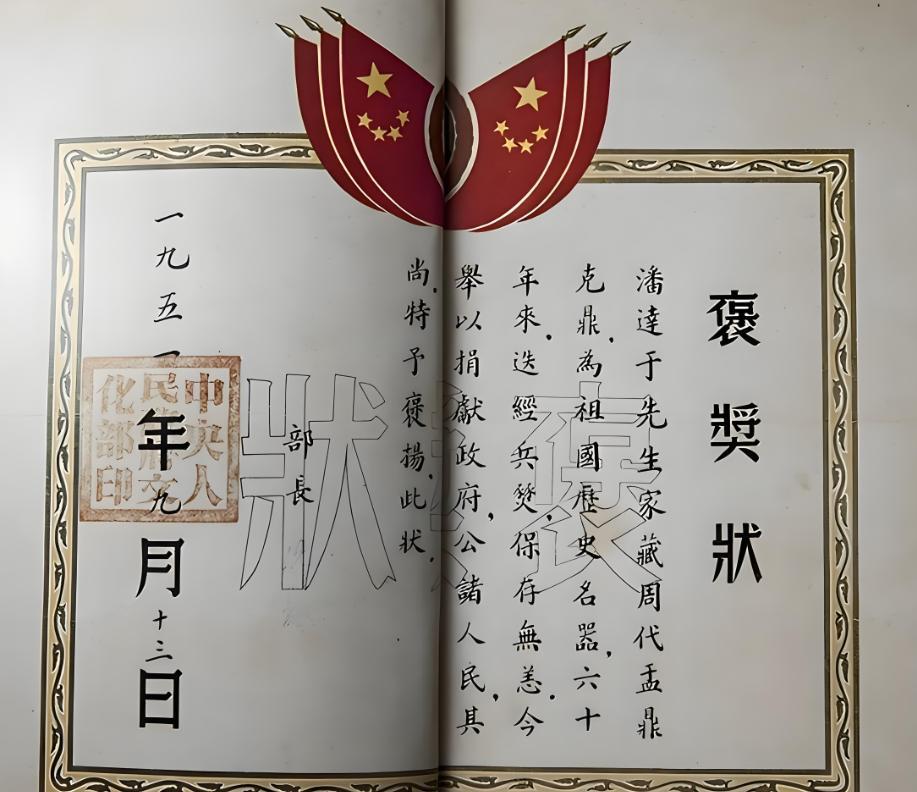

1925年,19岁少女被55岁祖公公叫进卧房,自此守寡84年,活到102岁 她不是皇后,也不是将军,却用一生守住了两个国宝。 84年如一日,她守着一个承诺,也守着一段民族记忆,从一个少女到百岁老人,她活成了中国文物史上最“硬核”的一页。 那年是1925年,苏州的天不比现在安稳,城里城外都透着一股不安的味道,19岁的潘达于,本名丁达于,刚刚嫁进潘家没几个月,她丈夫早逝,变成了一个刚踏进成年门槛就得当家的寡妇。 可真正改变她命运的,是那晚祖公公叫她进卧房,55岁的潘祖年躺在床上,气息奄奄,说得却比谁都清楚:“我死后,你不能改嫁,你得守住家里的宝贝,尤其是那两个鼎,绝不能落在外国人手里。” 谁能想到,一个19岁的姑娘,竟然把这句叮嘱当成了终身大事,从那天起,她就把自己和那两件青铜器,大盂鼎和大克鼎,绑在了一起。 别人守寡,是为了名节;她守寡,是为了国宝。 你可能不知道这两个鼎有多值钱,大盂鼎和大克鼎,是西周时期留下来的重器,几百字的铭文刻在鼎身上,能让历史学家激动得当场背诵甲骨文。 用今天的话说,它们就是博物馆里的“C位出道选手”,可在那个乱世,这种宝贝不是放在展柜里,而是放在命里。 抗战开始后,苏州成了日军的目标,潘家宅子大得像迷宫,外国人、军官、奸商,谁都想来碰碰运气,有人拿600两黄金加一栋洋房来换鼎,这价格已经不是换鼎,是换命。 潘达于的回答只有一个字:“不。”为了藏鼎,她带着木匠做了两个大木箱,半夜挖坑埋在宅子地下,还把地砖一块块复原。 日军七次上门搜查,空手而归,要不是1944年木箱腐烂,地面塌了一块,估计他们到死都不知道这宝贝就在脚下。 她把鼎重新挖出来,伪装成杂物,锁进房里,房门上落了灰,心里却装着山河,有人说她是“顽固”,可你站在她那个时代看看:一个女人,没权没势,连户口都可能被人随意改,却用自己的方式,把整个国家的历史给藏了下来。 战争结束,风平浪静,可对潘达于来说还没完事,1951年她做了另一个决定,把鼎送给国家,不是卖,是捐。 她写信给当时的华东军政委员会,说:“这东西太重要了,得让国家来管。” 说实话,那时候很多人还搞不清“文物”的意义,而她已经意识到:这些不是潘家的,是中国的。 于是,大克鼎去了上海博物馆,大盂鼎去了北京的中国历史博物馆(现在的国博),南北一鼎,镇住了半部青铜文明。 国家给了她2000万元的奖励,她一分没留,全捐给了抗美援朝的前线,对她来说,鼎不是财富,是责任。 从1925年到2007年,潘达于活了整整102岁,她没再嫁,也没离开过潘家的老宅,她不是不想,而是不能。 她说:“我答应了,就不能反悔。”这句话听起来像古板,其实是一种少见的清醒。 她陆陆续续又捐了200多件文物给博物馆,那些东西,件件都是“压箱底”的宝贝,有的甚至是国外博物馆梦寐以求的“镇馆之宝”。 可潘达于从没动过一分心思,这些东西她宁愿锁在尘封的木屋,也不愿出现在别人的展柜里,她不是学者,不懂文博行业的术语,也没受过高等教育,但她做的这些事,比很多专家还专业。 她的人生,没有什么“伟大”的标签,也没拿过什么奖章。唯一给她颁奖的,是时间,时间证明,她对了。 有人说她是“守寡守成仙了”,也有人笑她太死心眼,但如果没有她,那两口鼎今天可能早就漂洋过海,成了谁家的“镇馆之宝”。 她没有去机场拦下文物走私,也没有在国际法庭上陈词激昂,她只是一个在苏州老宅里守了几十年的老太太,却做了一件比谁都难的事: 她让国宝,留在了这个国家,今天我们走进博物馆,看见那两口鼎,可能觉得它们只是文物、展品、历史的碎片,可对潘达于来说,那是她一辈子的“心头肉”。 她不靠拳头、不靠权力,只靠一个承诺、一口气,跟整个时代扛了一架,这才是真正的“软肋变盔甲”。 潘达于这一生,有点像中国版的“文物守夜人”,她不张扬、不高调,却做了一个国家该做的事,她没说什么“文化自信”,却用行动诠释了文化是什么。 她不是英雄,却活得比很多英雄还要硬气,她不是专家,却成了中国文物史上绕不过去的名字。 她没有孙子、没有家庭、没有“幸福晚年”,却有一座博物馆里永不熄灭的灯光,那盏灯,照着的不只是国宝,更是记忆、信仰和承诺。 潘达于死后,很多人问:“她图什么?”答案很简单,她图的是,鼎不丢,人不忘。 她用一生告诉我们:真正的文化守护,不是在讲台上、展馆里,而是在孤独的日子里,一个人默默扛下来的选择。 这不是传奇,而是现实,不是神话,而是历史。