上一期我给大家讲极速轮胎的时候,开头我描述了一下极速座舱内恐怖的景象,那么有的小伙伴调侃说极速有什么了不起,496.22kph,没坐过高铁吗? 首先,从技术角度,高铁的视觉速度和车内坐姿、路面激励的传入对车内乘坐的感觉,是不可同日而语的。

其实我是没空去一个个反驳的,但这类言论确实引发了我一个思考,就是说为什么一部分人对极速挑战总是调侃、消极、甚至嘲讽?说白了,是因为大家不再相信“速度”这件事有纯粹的意义。在信息时代,任何技术挑战都容易被看成营销事件,仿佛只要出现一辆跑得快的车,就必然背后有品牌投放、有公关包装、有粉丝撕扯。

于是,原本是人类挑战极限的行为,在舆论场里,却被简化成了“谁家的广告预算更高”。其实,民间的这种消极,并非出于技术冷漠,而是被一次次“营销绑架的技术故事”教育出来的。所以当看到有人挑战极速,他们第一反应不是敬意,而是怀疑。

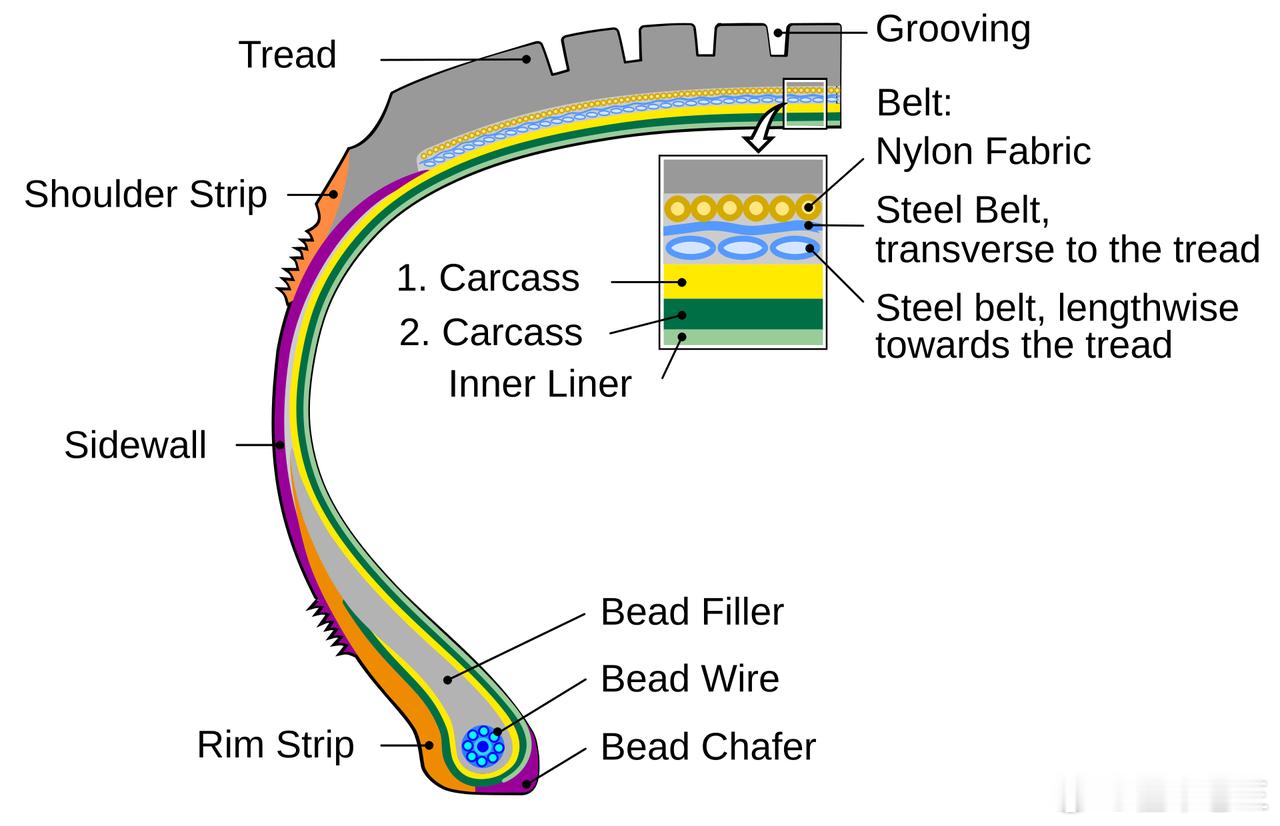

他们觉得那不是科学家的胜利,而是市场部的KPI。但真正懂的人知道:极速,从来不只是数字的炫耀,而是工业体系的顶点验证。就好比,篮球明星可以扣篮,然后人们会在茶余饭后调侃,会扣篮有什么用呢?但实际上,能够扣篮代表着运动员个人能力和体能的表征之一,车子也是一样,极速考验的是热管理、空气动力、电控算法、结构强度……任何一个环节的不完美都会在几秒内被放大成灾难。

极速当然有其广告效应,但那些把极速单纯看成“广告”的人,其实是低估了这个文明在物理边界上努力的意义。这个还要多展开讲一讲,我认为极速这个指标是一种运动奖牌性质的里程碑,但在里程碑之下,有很多子目标和惠及普通用户的技术达成点可以让更多用户去了解,比如电池的充放电、悬架在垂直方向的控制,包括上一期轮胎的一些技术,还有电机电控如何分布,这些都讲清楚了,或许用户就没有疑虑了。 懂车老王车评精选汽场全开