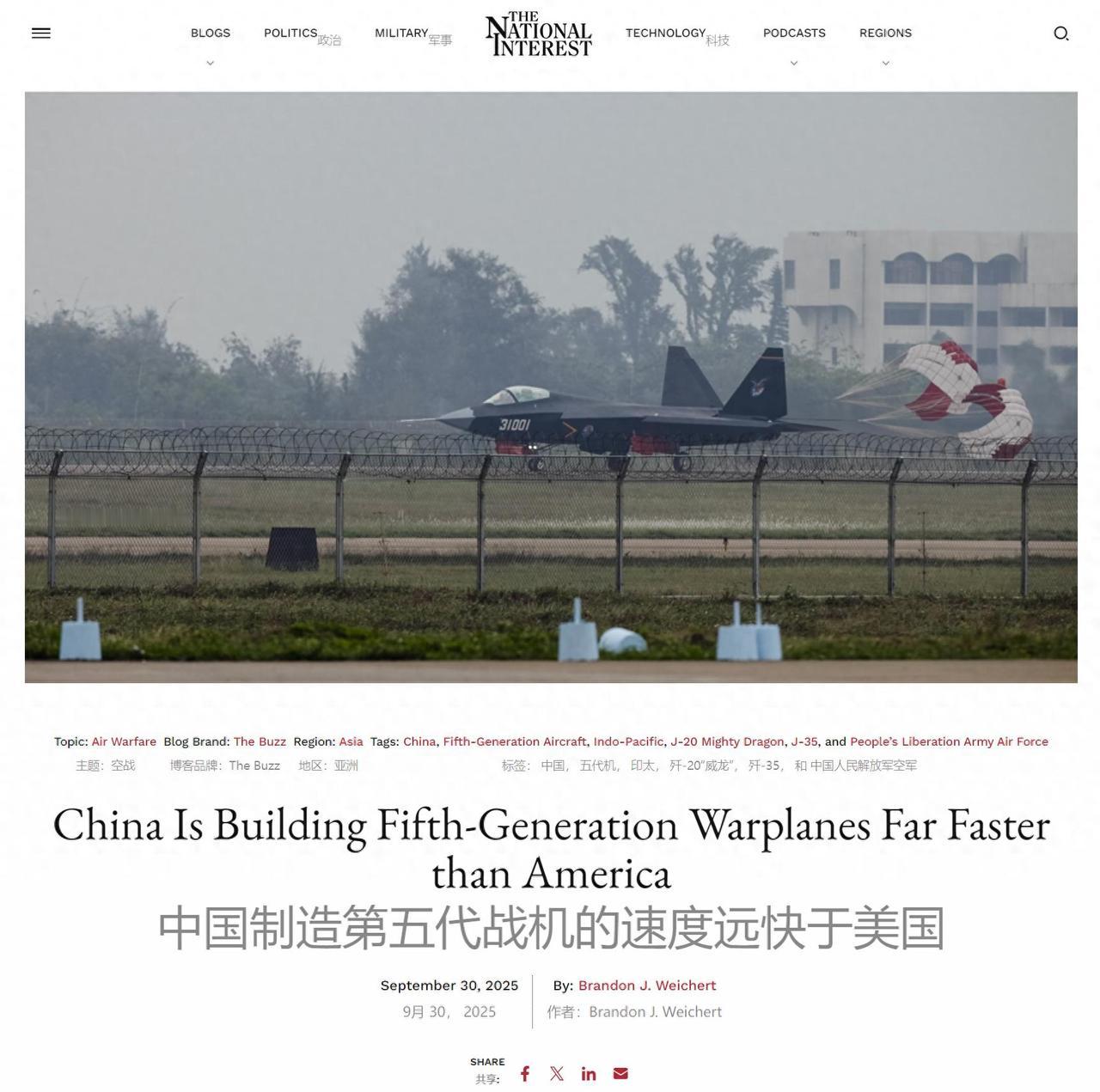

战斗机被雷达锁定之后,真能甩掉导弹的追击吗?事实上,不管是歼20,还是其他任何战斗机,一旦被雷达锁定,基本上都难以逃脱导弹的追击。 俄乌冲突中,一架乌克兰米格-29在尖锐的警报声中凌空解体。这个画面,揭示了现代空战一个近乎铁律的现实。 一旦被新一代空对空导弹的火控雷达盯上,飞行员的座舱里,实际上就已经响起了死亡倒计时。 电影里那些靠着急转、翻滚甩掉导弹的惊险镜头,在真实空战中,成功的可能性连百分之十都不到。 这不是飞行员技术或胆量的问题,而是对抗从一开始就不对等。普通的搜索雷达,只是大范围扫描,告诉你“那个方向好像有目标”。 而火控雷达完全是另一回事。它会把全部能量拧成一股,用高功率电磁波束死死地钉住你,一刻不停地更新你的方位、速度和高度。 更让被锁定方绝望的是,攻击方战机发射导弹后,可以马上掉头脱离。因为像美国的AIM-120D这类导弹,自己就长了“眼睛”,它内置了主动雷达导引头,能独立完成最后的追击。 被锁定的飞机,从这一刻起,对手就不再是另一架飞机,是一枚高速冲来的智能弹药。 这种对抗,物理上就不公平。 战斗机再怎么先进,也得考虑座舱里飞行员的生理极限。即便有抗荷服的挤压,人体能承受的过载也就是9G左右,再高大脑就会缺血、黑视,甚至直接昏迷。 但导弹不用考虑这些,它是个消耗品,整个结构就是为了极限机动设计的,做出35G、甚至60G的过载轻而易举。 换算成转弯半径,就是战机高速转向需要几公里的空间,而导弹可能只需要几百米。这道物理上的鸿沟,靠飞行员的操作是填不平的。 有人会说,不是可以撒箔条干扰吗?过去确实管用,通过释放大量金属箔条,形成一片假的雷达回波。 但现在,这招基本没用了。现代导弹的信号处理器很聪明,它会用多普勒效应分析目标的速度,轻易就能把高速飞行的战机和那些几乎静止的箔条区分开。 红外诱饵弹也一样。老式红外导弹只认最热的光点,所以很容易被温度更高的诱饵弹骗走。 但新一代的红外导引头,已经升级成了“成像式”,它看到的不再是一个光点,而是一个清晰的飞机热成像轮廓。 一小团燃烧的诱饵弹和一架喷着热气的飞机,外形差别太大了,根本骗不过去。 更棘手的是,像俄罗斯的R-77M导弹,干脆同时用雷达和红外两种制导模式,让你放箔条也不是,打诱饵弹也不是,防不胜防。 所以你看,纠结于“怎么躲导弹”这个问题,思路已经落后了。现代顶尖空战的博弈,早就前移到了导弹发射之前。 这就是为什么歼-20、F-22这类第五代战斗机,把“隐身”能力放在了设计的核心。它们追求的不是被锁住之后怎么逃,而是从一开始就让对手的雷达看不见自己,根本不给对方锁定的机会。 它们会尽力把自身的雷达反射面积做到最小,争取在对方的雷达屏幕上消失,然后在敌人毫无察觉的情况下先敌开火。 胜负,其实在按下发射按钮前就已经决定了。现代空战比拼的早非单机性能,而是由预警机、卫星、地面雷达站构成的整个作战体系。谁能先发现、先锁定、先压制,谁就赢了。 1999年科索沃战争,南联盟的米格-29飞行员在空中甚至没搞清楚发生了什么,就被击落了。这是他们背后的整个信息体系,在起飞前就已经输了。 所以,我们今天看到的空战,本质上是一场围绕“发现”与“锁定”展开的信息战。导弹划过长空的尾焰,只是为这场无声战争的结果签了字而已。 在这种体系对抗下,一名飞行员坐在狭小的座舱里,又能改变多少战局呢?这确实是一个值得深思的问题。 信息来源:《这些中国雷达,对标现代战场威胁》,环球网。